朝、学校で虫撮りをしていると偶然出会いました。ハキリバチが巣を作った竹筒の出入り口付近に 朝、学校で虫撮りをしていると偶然出会いました。ハキリバチが巣を作った竹筒の出入り口付近にハエ3匹がいました。固まっている、そして1匹は羽化直後で羽が伸びていなかったので ハキリバチ寄生のはずです。 「ハキリバチ ヤドリバエ」「ハキリバチ ヤドリニクバエ」で調べましたがこのような話は見つかりませんでした。 同定依頼ではありませんが、こんなハエもいるという具合で貼ります。7月27日、札幌市

ヤドリニクバエ,Metopiaで検索してみてはどうでしょうか。

雰囲気は〜ギンガクニクバエと呼ばれる群に似ていますね。

いわゆるヤドリニクバエ類関連の文献タイトルは下記の通りです。 Studies on the Calypterate Muscoid Flies from Japan XI : Subfamily Agriinae (Diptera, Sarcophagidae) STUDIES ON THE CALYPTERATE MUSCOID FLIES FROM JAPAN IX. SUBFAMILY MACRONYCHIINAE (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) STUDIES ON THE CALYPTERATE MUSCOID FLIES FROM JAPAN VII. REVISION OF THE SUBFAMILY MILTOGRAMMINAE (Diptera, Sarcophagidae) Kurahashi Hiromu このグループは情報が少なく、結構微妙な種も多く、現物の♂ゲニを抜いて見て初めて確定できるものも少なくありません。 上記文献はCiNiiでPDFでDL可能です。

おお〜!!、ヤドリニクバエの仲間ですね。でも、見たこと無いタイプだなあ・・・ギンガク(Metopia属)とは、ちょっとイメージが合わない気がします。何だろう?。種名が気になりますが、採集はされてますか?。♂ならばハエ男さんご紹介の文献で同定できるかもしれませんが、♀だと難しいですね(私もわかりません・汗)。標本があるけれどご自分では同定出来ないという場合は、お知らせいただければ専門家へ同定依頼の取り次ぎをすることも可能です。

ハキリバチに寄生するハエの観察記録は・・・岩田久二雄氏の著作にあったかな?なかったかな?、ちょっと調べてみます。 ヤドリニクバエと寄主のハチの関係については、まだまだわからないことだらけなので、些細なことでも記録しておく価値があります。今回のzatouさんの観察も、もしハエの正体がわかりましたら、はなあぶ誌にご投稿願いたいです。

アノニモミイア様、ハエ男様、猫又様

ヤドリニクバエっぽいとは思っていましたがそうなのですか。Metopiaで検索しましたが情報が少ないようでした…と思ったら やはりよくわかっていないのですね。ひょっとして確保した方がいいかもしれない と思ったらした方がよいですね。 見られる保証はありませんが、また見られれば捕まえておきます。 ご解説ありがとうございました。

もう少し調べてみました。

もし、竹筒の主がハキリバチに間違いないのであれば、ヨコジマコバネニクバエ(ヨコジマコバネヤドリニクバエ・古くはハキリバチヤドリバエとも)の可能性があります。ただし、この種は北海道からの記録がありません。やはり標本がないと確実な同定が出来ず、記録にも残せませんので、今後ハキリバチが営巣しているのをみかけたらハエがまとわりついていないか注意してみて、ハエがいれば出来るだけ採集してください。 この掲示板のNo.2805に書いてますが、岩田氏の著作に登場するハキリバチ寄生のヤドリニクバエは「ハキリバチヤドリバエ(ミルトグランマ・タカノイ)」で(自分で書いたのに忘れとったがねー)、ざっと見直しましたが他には無いようです。これは、Kurahashi(1970)で記載されたMiltogramma takanoiであり、後にMiltogramma angustifronsのシノニムとして処理されてます。双翅目web図鑑のリストではCylindrothecum angustifronsとなってますが、これはCylindrothecumを独立属とするか、Miltogramma属の亜属と位置付けるかの見解の相違によるもののようです。どちらが適切かは・・・私は分類屋でないのでわかりません。 さらに、Cylindrothecum angustifronsでweb検索をしてたどってみたところ、兵庫県立人と自然の博物館の所蔵標本にヨコジマコバネニクバエ Cylindrothecum angustifrons があるのを見つけました。標本の写真を見ると体型や柄が似ていると思います。 http://www.nat-museum.sanda.hyogo.jp/webmuseum/hhdb.cgi (直リンクは出来ないようなので、検索キーワードに和名か学名を入れて検索してください) え〜と、この手の話は調べ出すとキリがないのでこのくらいにしておきます。 生態に関して興味があるならば、自然観察者の手記やファーブル昆虫記をお読みになることをお勧めします。 web検索ではMegachile(ハキリバチの属名)を加えてみると面白いかもしれません。 |

|

メバエって、かっこいいけどファンは少ないのでしょうか、コメントが付かないので・・。

これは、オオズクロメバエです。頭がでっかい黒いやつですね。夏に花や低木の頂部に見られます。見つけたらつい獲っちゃいます、私も。

ありがとうございます。僕も独特のデザインでかっこいいと思います。ハチに寄生するという生態も良いですね。

乾燥したら眼が萎んでしまったのですが、どうすれば防げるのでしょうか。

横やり失礼いたします。

私はひそかにメバエが好きですが、詳しくないし見たこともありません。 |

|

シマバエ科に詳しい方からの返信があればいいのですが,なかなかないので,本科のことはほとんど無知ですが,一言。

笹川先生らの論文,Sasakawa, M. & Ikeuchi, S.(1982).A revision of the Japanese species of Homoneura (Homoneura) Part I. Kontyu50(3): 477-499 をみると,奄美大島や沖縄本島から記録のある Homoneura striatifrons (de Meijere) という種の翅の斑紋にたいへん良く似ています。ただし,この種では翅の先端より手前前方の斑紋の外側の縁が後になるにつれて端の方に斜めになっている点や翅の基部中央に縦に暗い模様があるようです。この2点を除くと翅の模様はたいへんこの種に良く似ています。ただし,胸の背面の模様も違うようなことが記されています。ですから,この種であるとはいえませんが,翅の模様が良く似ている種が奄美大島や沖縄島にはいる,と言うことだけお知らせしておきます。 なお,この論文は日本昆虫学会のホームページからたどると,pdfの状態で見たり,コピーができます。

アノニモミィアさん、ありがとうございました。日本昆虫学会のホームページからはPDFまでたどれませんでしたが、Homoneura striatifronsに翅の斑紋がよく似ているというアドバイスから、Homoneuraで検索してみました。

その結果、みんなで作る双翅目図鑑 画像一括閲覧ページ(http://homepage3.nifty.com/syrphidae1/diptera_web/index.htm)にたどりつき、Homoneura mayrhoferiという種が酷似していました。いかがでしょうか。

幽霊管理人のハエ男 in 白馬村です。

文献の探し方ですが 以前に「松本むしの会」むけにこんな資料を作りましたので、アップしておきます。 http://furumusi.aez.jp/bunken/bunken.html ちなみにいくつかのサイトはURLのリンク切れになっているようですが、だいたいはいけるようです。 この中にあるCiNiiというサイトは文献を探すには大変重宝するサイトなので、ご参照ください。 昆虫学会、衛生動物学会などハエ関連の重要な学会は最新のものは無理ですが、ある程度期間がたったものはPDFでDL出来るはずです。

ハエ男様、ご紹介いただいたサイトの資料を活用させていただきます。文献の探し方のアドバイスありがとうございました。

|

|

どなたからも返信がないので、あまりパッとしない一言。写真がやや鮮明度を欠くのが難点ですが、

1枚目はハネフリバエ科Ulidiidae(またはUlidiinae)のように思えますが、特徴的な翅の斑紋ですね。私はまだ見たことがありません。 2枚目はヤブクロシマバエに似ています。 3枚目はヤドリバエ科であることは間違いないですが、本科の同定は科の分類学の専門家でないと無理ですし、また写真では大変厳しいものです。  頭部も撮影しました。 頭部も撮影しました。また、Ulidiidaeで画像検索すると、 http://www.flickr.com/photos/imarsman/33807132/ というよく似た画像を発見しましたが、詳細は分かりませんでした。

引用されたサイトの画像を見ました。あなたの個体に大変良く似ていて、恐らく同種ではなかろうかと思います。この画像がどこの材料か分かればいま少し異同についての判断ができるのですが。

いずれにしても大変特徴的な翅の斑紋を持っているのでこの群に詳しい方にとっては一目瞭然でしょうが、私のUlidiidaeに関する知見はいたって乏しいものですから、はっきりしたことは何も言えません。 しかし、新しい写真で見る限りUlidiidaeのことは間違いないでしょう。ダイズコンリュウバエのようなPlatystomatidaeヒロクチバエ科ではありません(cua室、旧来のcup室または臀室が後方に鋭く伸びる点がこの科の重要な特徴です;ヒロクチバエ科ではこの翅室の端は直角ないし鈍角であって、鋭角に突出しない)。 Ulidiidaeは九大のカタログではPhysiphora flavipesが上げられていますが、素木先生の「昆虫の分類」ではヨーロッパから知られているP. demandata(ハネフリバエ)の和名について解説され、分布に本州が含まれています。P. flavipesは東南アジアに広く分布する種で、上記カタログでは宮古島が挙げられています。P. demandataは翅が無紋です。 いずれにしても、あなたの標本の種は私自身採集したこともありませんし、標本をみたことがないので、標本を検鏡しない限り、属などの正確な判定は写真ではやや困難です。

有難うございました。近いうちに、もう一度追加の個体を集めてみようと思います。

また、自分が見落としていましたが、こちらの掲示板のNo.4010にケンセイさんが投稿している種が近いように思えます。(Euxesta pechumani Curran?とされています) さらにEuxestaで検索すると、 http://bugguide.net/node/view/28246 こちらのサイトにNo.5777と同じ写真があり、それによるとカナダで撮影されたもののようです。

旧北区のカタログではEuxesta pechumaniは,北米から記載され,ヨーロッパにも分布するとあるので,この種ではないかと思います.Euxesta属は主に新大陸の属であちらには30種ほどいるようです.

Physiphora属の種はしばしば花に集まっていることがあるので,もしこれに似た生態をしているのであれば,採集するのに花を狙うのもいいかもしれません.複数採集できたら標本を見せてください.  アノニモ先生から「達磨は採っていないか?」とのお問い合わせがありました。実は今年の春に採集し、同定までした記憶があるのですが、標本の行方が分からず、、、、、、。 アノニモ先生から「達磨は採っていないか?」とのお問い合わせがありました。実は今年の春に採集し、同定までした記憶があるのですが、標本の行方が分からず、、、、、、。今日になってやっと博物館の未整理標本の中にまぎれているのを発見しました。 採集地 栃木県宇都宮市桑島大橋下、2009年5月4日 Otitidae, Euxesta sp.という同定ラベルをつけていました。

達磨大師の種も同じものでしょう。なかなかすっきりした感じのいいハエで,一度は採集してみたいですね。未整理標本から掘り出すのは一苦労だったでしょう。

Otitidaeは最近はしばしばUlidiidaeに含められているので,大師もEuxestaをOtitidaeに分類して同定したのでしょう。

達磨様、標本写真有難うございます。

以後2度ほど同じポイントに行きましたが、追加の個体は得られませんでした。8月以降は、大学受験がある関係でかなり動けなくなると思いますので、最初の個体だけでも三枝先生にお送りしようと思います。いかがでしょうか。

大学受験とか。受験生ですか?それだと,これからハエどころではないですね。そちらのほうに邁進してください。まだこれからも機会はあることですから追加個体の採集は無理をしないでください。

標本をお送りいただけるとのこと,見せていただければたいへん参考になります。

はい、受験生です^^;

少し遊び過ぎなのは自覚しているのですが・・・ つきましては、どちら宛てにお送りすればよいでしょうか。また、標本などを発送したことがないので、どのようにすればよいかご教示お願いします。

Bacon. Lさん:

標本についてのご配慮有難うございます。 私の連絡先につきましては,本掲示板最上部にある「トップに戻る」をクリックすると,管理人の古田治さん(ハエ男さん)の連絡方法として,急の連絡先としての携帯メールのアドレスが示されていますので,古田さんに私の連絡先をお尋ねください。教えてくれるはずです。古田さんはいま白馬に出向いているようですが,携帯では連絡がつくだろうと思います。 標本郵送の方法を少々詳しくなりますが,書いておきます。 少数の標本を送るのには百均などで売っている一番小さなタッパーが適当です。マウントしていない標本であれば三角紙(一般的な)に同大のティシューを1枚入れて,その上(間ではなく)に標本をのせ,ただ単に包んで,これをタッパーに入れて三角紙が動かないようにふわふわになる程度に脱脂綿などをいれて(強く押さえないように),厚手の封筒に入れて送れば安全です。 一度三角台紙などにマウントした標本は,少数であれば簡便な方法は三角台紙を針からはずして,三角台紙ごと三角紙の中央に置き(この場合はティシューは不要),三角台紙の一部を糊で三角紙に貼ってこれが動かないようにして,この三角紙を前述の場合と同様の方法で郵送すれば大丈夫です。 ついでに,針に刺した標本の場合は,針の長さよりやや深めのタッパーの底にペフ版(発泡スチロールは少々針が抜けやすい)を両面接着テープで貼り付け,これに標本を刺して蓋をし,これをユーパックの小などにいれて,周りに梱包材(もみくちゃにした新聞紙でも十分)をいれて送れば大丈夫です。この場合,稀に標本が台紙から外れたり,時には針が外れることもあります。それが箱の中で動き回らない方法として,箱の隅2ヵ所くらいに脱脂綿の小指大の塊を作ったものを針でとめておきます。そうすると,外れた標本などがそれに引っ掛かって,それ自身も傷まないし,他の標本を傷めることもありません。 いずれも,郵送は短時日ですから,防虫剤などを入れる必要は全くありません。 それでは宜しくお願いします。

丁寧にありがとうございます。

ご連絡、教えて頂きました。恐らく9月前ぐらいになると思いますが、お送りいたします。 |

|

NO5797に返信が出来ないので別スレでお礼申し上げます。

早速のご確認ありがとうございます。

他に似た種がいるのではと思って投稿しましたが、 やっぱりスズキベッコウハナアブで良かったんですね。 残念ながら採集はしていませんが、 見つけた場所にはしばしば立ち寄っているので、 再度出会えれば採集したいと思います。 近くにクヌギ林があって樹液を出している木もあります。 また、雨天だったので薄暗く、ピッタリの出現環境だったみたいですね。 |

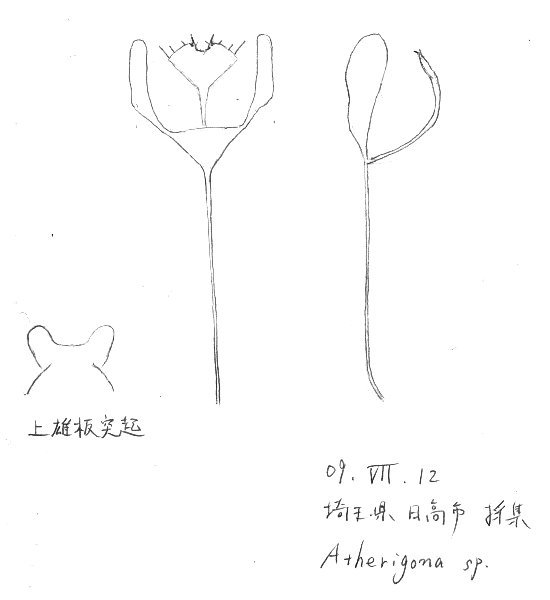

梅雨明けがずいぶんと遅くなっていますが,虫の世界は盛夏に入っているようです。これからの季節,私たちの身近の草地ではイエバエ科のクキイエバエ属Atherigonaやハナレメイエバエ亜科のハエ達が繁栄しています。篠永先生の「日本のイエバエ科」によってこの仲間の概要が分かり始めています。 梅雨明けがずいぶんと遅くなっていますが,虫の世界は盛夏に入っているようです。これからの季節,私たちの身近の草地ではイエバエ科のクキイエバエ属Atherigonaやハナレメイエバエ亜科のハエ達が繁栄しています。篠永先生の「日本のイエバエ科」によってこの仲間の概要が分かり始めています。この掲示板に関わっておられる双翅目に興味をもたれている方々や双翅目談話会の皆さんにひとつアピールがあります。それはこれから8月より秋にかけて容易に採集できるクキイエバエ属について,それぞれの場所でどのような種がどのくらい生息しているか,調べてみたらどうだろうか,と言うことです。その理由は, 1.市街地やグランドなどの空き地の草原,平地の耕作地の周囲や,河川の土手から山地の草原まで,イネ科の植物が繁茂している場所ではどこでもごく普通に生息していて,採集が容易である→身近の場所から調べられ,多数の個体が採集可能である。 2.クキイエバエ属は基本的には熱帯性のハエで,日本列島は分布の北限にほぼ相当する→地球高温化(地球温暖化)に伴う(熱帯性)昆虫類の北上がチョウやセミなどで課題になっているが,双翅目では必ずしも問題視されていない。本属は熱帯性という点から調査対象として適している。 3.添付ファイルのように,日本列島にはかなりの種が生息しており,恐らく種によって温度適応が異なり,現在でも分布北限は種間でかなりの差が見られる→種による地球高温化への適応の違いを将来明らかにできる。 4.添付の検索表を用いれば,ニコンの実体顕微鏡ファーブルレベルでも十分に種の同定が可能である→多くの方々が調査に参加できる(実体顕微鏡を持たない方はファーブルに5万円の「設備投資」をこの際行なうと,この課題に限らず自然を詳しく見る目が大きく開ける)。 5.添付の検索表は主に色彩・斑紋を中心にしており,一部に♂腹端の上雄板突起の形状を示してあるので,これらの特徴は材料を解剖しないでも観察可能。 現在の段階で分布データをとっておくと,将来更に高温化が進んだ段階で昆虫の北進などを検証するための資料になるのではないかと思います。 Atherigonaはずんぐりした多くは黄褐色のハエで,頭部を側面からみるとほぼ矩形,特に前背端が角張って,その部分から触角が下方に伸び,ほぼ直線状の頭部前縁に沿うように位置しています。最も普通のAtherigona reversuraの♂を示しておきます。 検索表や上雄板突起の図は別に掲載します。 なお,私が「昆虫と自然」誌42巻12号:pp.32-35(2007)に示した吸虫管を用いて,冷却スプレーを長めに噴射すると,たいていの双翅類はその段階で凍死します。この方法でAtherigonaも採集できます。

日本産のAtherigonaクキイエバエ属の私が持っている標本に基づく検索表を添付します。

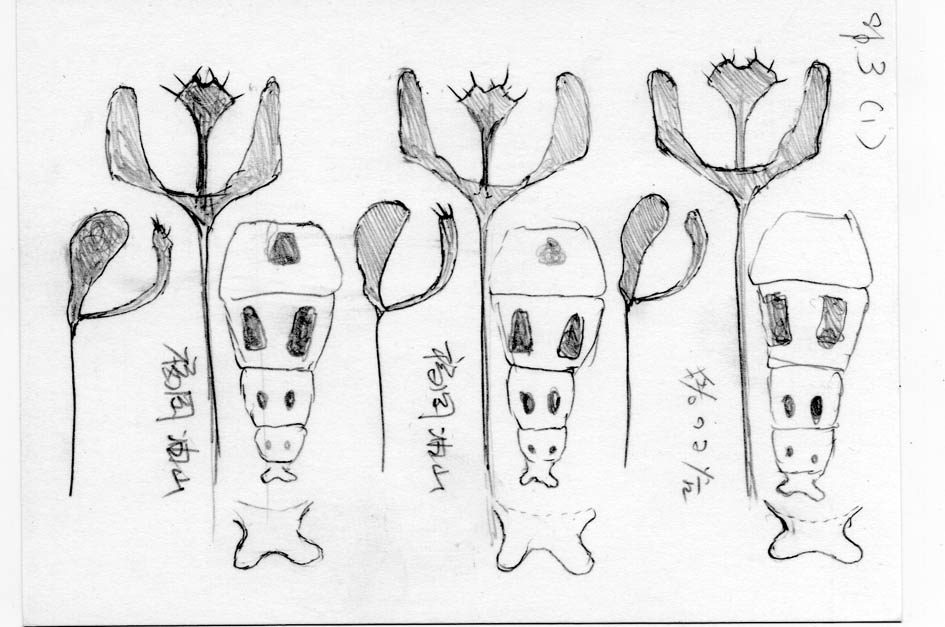

なお,この検索表は文献としては未発表ですので,出版物などに転載することは決してやらないでください。個人的にプリントアウトして使ってください。 添付:5799.txt (9KB)  日本産クキイエバエ属Atherigona亜属数種の上雄板突起の図を示しておきます。色彩は無視してください。撮影条件でかなり異なっています。これらの突起は通常外部に露出しており,腹部の端を後背方からみると全形がわかります。 日本産クキイエバエ属Atherigona亜属数種の上雄板突起の図を示しておきます。色彩は無視してください。撮影条件でかなり異なっています。これらの突起は通常外部に露出しており,腹部の端を後背方からみると全形がわかります。上左:A. reversura ギョウギシバクキイエバエ 上右:A. oryzae イネクキイエバエ 中左:A. sp. 1 (?exigua) 中右:A. boninensis サトウキビクキイエバエ 下左:A. falcata キイロクキイエバエ(仮称) 下右:A. biseta モロコシクキイエバエ  三枝豊平様 三枝豊平様詳細のご解説は 大変貴重でありがたいものです。 実は、昨年同様な話題がありましたので、気にしていましたが春はほとんど採れず、7月になってから、ポツポツ採れ始めました。 近所(関東南部の平野)で先週・今週の休日に採った個体の内、オスだけを同定したところ、ギョウギシバ14頭とA. sp. 1 (?exigua)2頭でした。 結果としては、ギョウギシバが優先していました。 7月12日に埼玉の丘陵地で採ったのはオス2個体でしたが、A. biseta モロコシクキイエバエ1頭と、A. sp. 3と思われる種1頭でした。 三枝様の検索のsp.3の三葉状突起の記述についての 自分の解釈に不安な部分がありますので、図を添付してみます。 上雄板突起の形態はイネクキイエバエに似ていました。 図からわかる範囲でご教示いただけましたら幸いです。  バグリッチさん。早速ご連絡有難うございました。種によっても発生期に違いがあるのかもしれません。 バグリッチさん。早速ご連絡有難うございました。種によっても発生期に違いがあるのかもしれません。あなたが埼玉の丘陵地で採集された1頭は,あなたの同定の通りAtherigona sp.3です。私の材料を解剖したものの上雄板突起,三葉状突起,腹部背板の斑紋についてのたいへんラフですが略図がありますので添付しました。他の種もこのような略図がありますので,必要に応じておりおり掲載したいと思います。 本属の種は近い場所でも種構成が異なることがあるようでして,これも幼虫の食性などを考えると,生息場所の植生についても考慮する必要がありそうです。幼虫の食性なども分かるといいのですが。 確かにギョウギシバクキイエバエはかなり普通ですが,これをほとんど欠く場所もあります。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -