12��23���ɔ����q�s�ŁA�V���J�V�̗t�̗����Ń��R�o�C��T���Ă����Ƃ��Ɍ����܂����B���̐悩��H�̐�[�܂ł̒����͖�3.2mm�B�J�}�L���̂悤�ȑ����O�������Ă��܂��B 12��23���ɔ����q�s�ŁA�V���J�V�̗t�̗����Ń��R�o�C��T���Ă����Ƃ��Ɍ����܂����B���̐悩��H�̐�[�܂ł̒����͖�3.2mm�B�J�}�L���̂悤�ȑ����O�������Ă��܂��B���O������������Ă������������̂ł����B ��낵�����肢���܂��B |

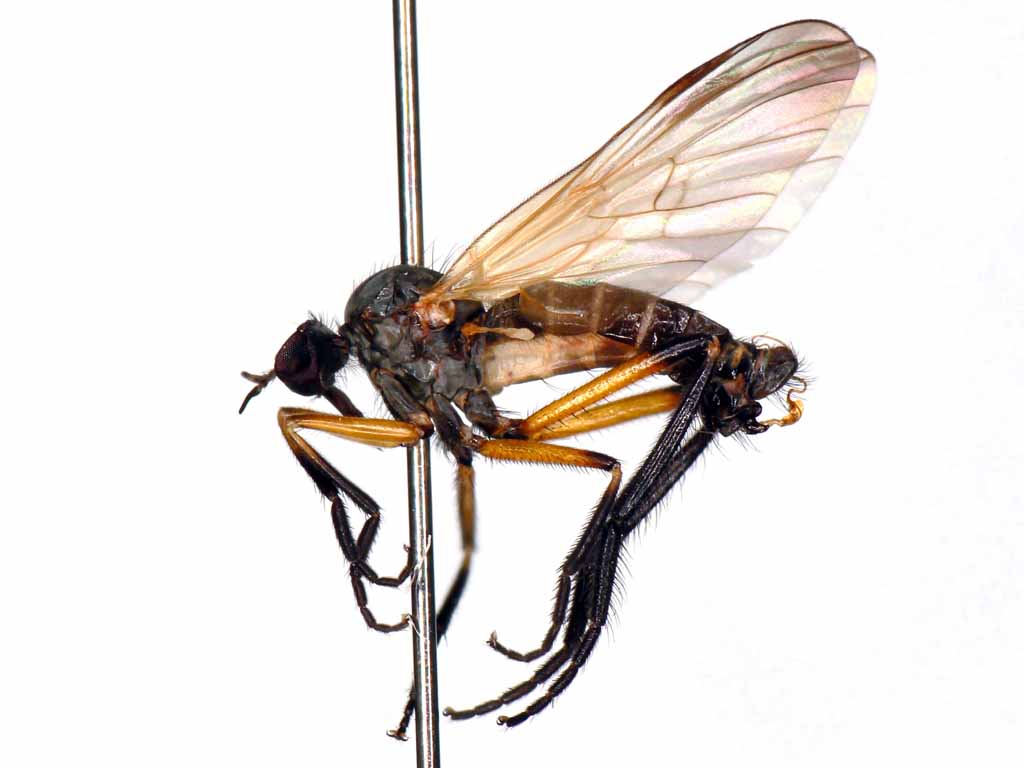

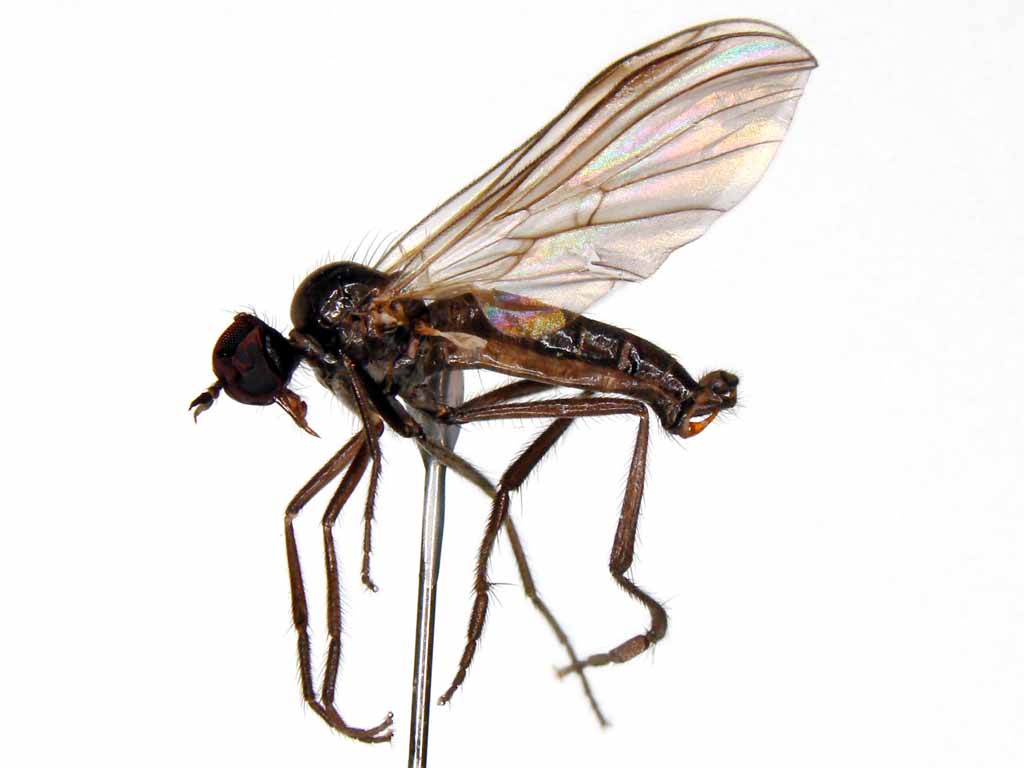

����ɂ��� ����ɂ����R�`����������6���ɎB�e����5mm�قǂ̏����ȃn�G�ł��B �w�������}�Ӎ����V��Metopia argyrocephala�M���K�N�V�}�o�G�Ƃ��Ď��^����Ă�����̂Ƃ悭���Ă��܂��B Web�}�ӂ̃j�N�o�G�ȃ��X�g������ƁA���̎�̓M���K�N���h���j�N�o�G�ƂȂ��Ă��āA����������Metopia (Metopia)�ɂ͑��Ƀ[�j�S�M���K�N�ƃq�R�T���M���K�N�Ƃ����������ł��܂��B���z�́A�M���K�N����B�ȓ�A�[�j�S�ƃq�R�T���͓��{�Ƃ���Ă��܂����A�w���}�ӂł̓M���K�N���S���ƂȂ��Ă��܂��B �̂͑S���M���K�N1��Ƃ���Ă������̂�������ꂽ���Ă��Ƃ��Ƒz�����܂��B �ŁA���̃n�G�̖���m�肽���̂ł����A����������܂���B ��낵�����肢�������܂��B  ����1���A�p�x�̈Ⴄ�ʐ^���A�b�v���Ă����܂��B ����1���A�p�x�̈Ⴄ�ʐ^���A�b�v���Ă����܂��B�Ȃ��A���͍̌̂̏W���ĕW�{�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�u����������v�ɂ��Ή��ł��܂��B

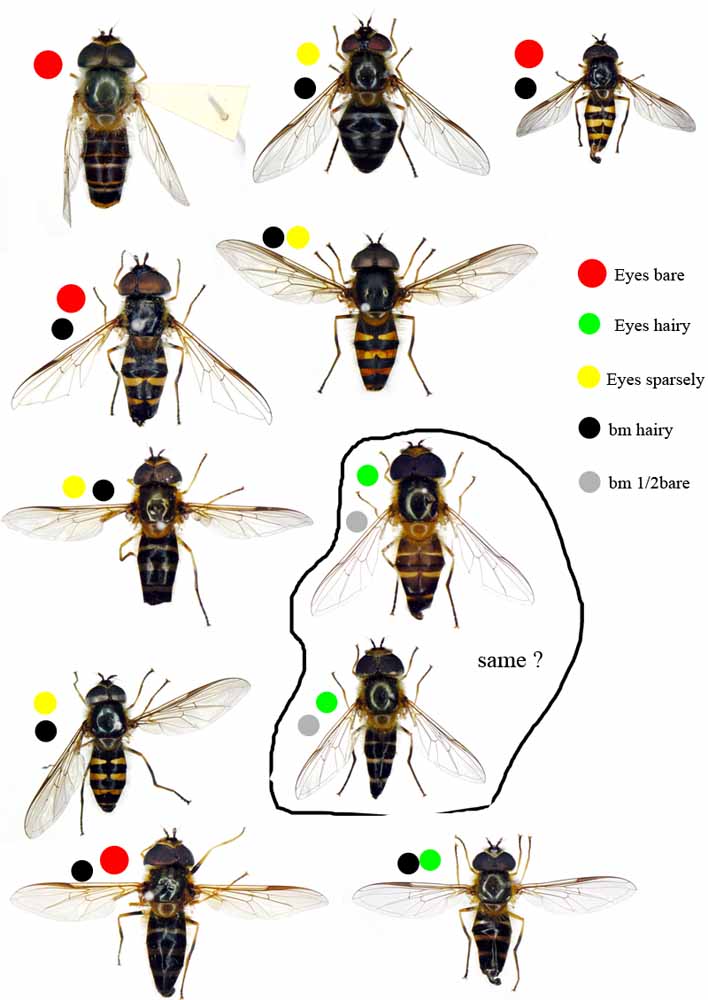

���̃O���[�v�i�M���K�N�V�}�o�G�E�M���K�N���h���j�N�o�G�j�ނ̌����̐}�Ȃ�CiNii�ihttp://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#�j��DL�ł��܂���B

�uSarcophagidae�v�Ō������āA190���߂��炢���������ȁH H.Kurahashi STUDIES ON THE CALYPTERATE MUSCOID FLIES FROM JAPAN VII. REVISION OF THE SUBFAMILY MILTOGRAMMINAE (Diptera, Sarcophagidae) ����ɂ͌����̐}���o�Ă܂��̂ŁA�W�{�̌���킪�o�Ă�킩��Ǝv���܂��B

�n�G�j�l

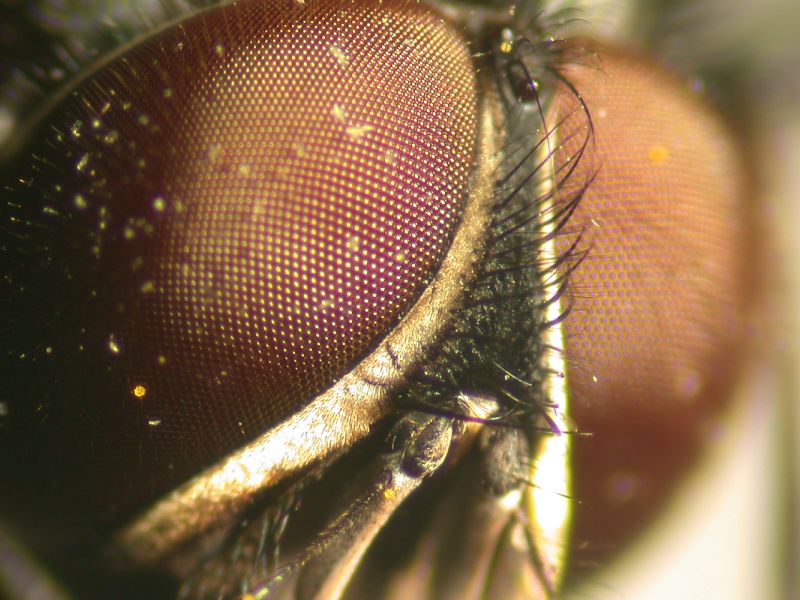

�����ADL���Ă݂܂����B���Җ��ƉȖ��Ō��������28���ł����̂ł����ɔ���܂����B Metopia���̌������ʂ́A1=>2=>3=>M. argyrocephala�ƂȂ�܂����BGeni�ɂ��ẮACerci��Paralobi�����낤���Č�����W�{�Ȃ̂ł����Aargyrocephala�͐}������Ă��炸�A����̑�5���͕������k��ł��邽�߂Ɍ����܂��� ^^;) Squama�������F�ł��邱�ƁA�z�Ɠ����̊Ԃɍ��ї���������ƁA������1,2�w�㉏�ɒ������т����邱�Ƃ�3�_�����Ԏʐ^�ł�����Aargyrocephala�M���K�N���h���j�N�o�G�Ɣ��f���Ăŗǂ��悤�ł��B �ƂȂ�ƁA��B�ȓ�Ƃ��镪�z���͏C���̗]�n�����肻���ł��ˁB �摜�́A��낵�����Web�}�ӂɂ��g�����������B

pakenya����A������Ɖ����玸�炵�܂�m(_ _)m

argyrocephala�̃Q�j�}�́A�Ō�ɂ�������ƍڂ��Ă���}�̒��ɂ���܂�(Fig.14��16)�B >Squama�������F�ł��邱�ƁA�z�Ɠ����̊Ԃɍ��ї���������ƁA������1,2�w�㉏�ɒ������т����邱�� �O�̂Q�_�͂��̒ʂ�ł����A�Ō�̑�1,2�w�̒������т̓[�j�S���ɂ�����܂���i�Ȃ��̂̓[�j�S���j�B

�L���l�A����ɂ��́B

���t���炸�Ō���������Ă��܂����悤�ł��B���݂܂���B M. argyrocephala�̃Q�j�ɂ��ẮA�w����cerci�Ȃǂ��}������Ă��܂���̂ŁA���̏�Ԃ̈����W�{�ł͊m�F���ł��Ȃ������̂ł��B�����ƁA��U���Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ă��Ƃł��ˁB�C�s���܂��B ���ꂩ��A�炪conspicuously�ɋ�F��Metopia��3��̃I�X�����ŁA�����͑�1,2�w�㉏�̒������т�����A�q�R�T���Ƌ�ʂł��A�z�㕔�̍��т̗L����squama�̐F�ʂŃ[�j�S�Ƌ�ʂł��邱�Ƃ��A�����Ȃ�Ɋm�F�������̂������̂ł��i�L�����ނ͑S���̑f�l�Ȃ̂ŁA����ł������Ƃ��ƂĂ����ꂵ�������̂ł��j�B �܂��A�F�X�����Ă��������B ��낵�����肢�������܂� m(_ _)m |

|

�ꉞ�A��BBS�̓v���O�����ɂ�鎩�����e�͋��ۂ���悤�ɂȂ��Ă��ł����E�E�E

�ŋ߂͂��悢��Ԃ̖ڂ������������āA�X�p���������Ă��܂����B �߁X��͂��悤�Ǝv���Ă܂���ŁA�����炭�䖝���Ă��������܂��E�E�i��ׂȂ���`�j |

|

�k��́u�n�G�ڍ����p���^�N�\�m�~�X�g�i�����j�v�����Ă�����A�F�X�ʔ�����G�ꂪ���܂����B

http://nature.sci.hokudai.ac.jp/taxonomy/060722/report.html �ʐ^2 ��O�̏W�̃}���[�Y�g���b�v�̘e�ɗ����Ă���̂́u�C�G�o�G�E�V���b�g&�j�N�o�G�E�V���b�g�̌N�v�Ǝv���܂��B �ʐ^5 �u�`�͒k�b��̃z�[�v�u�t���o�G�̌N�v�ł͂���܂��B���܂ɂ͒k�b��Ɋ���o���ĉ������B�i���j�t���R�o�G�ł͂���܂���B ��x�͎Q�����Ă݂������̂ł��B �u�n�G�ڍ����p���^�N�\�m�~�X�g�F�V���E�W���E�o�G�i�㋉�j�v���B�X����u�t�w�ł��ˁB http://nature.sci.hokudai.ac.jp/taxonomy/061103/report.html

�ʕł������܂����B2005�N�łł��B

�@�V���E�W���E�o�G�̓���ɂ��ĐF�X������Ă��܂��B http://neosci-gw.museum.hokudai.ac.jp/html/modules/pukiwiki/234.html �@�u���Ŏg�p���Ă���uBiological Classification and Identification System�v�͉��L��URL����g�p�o���܂��B�ʔ����ł��ˁB http://biokey.museum.hokudai.ac.jp/Classification/Top?lang=ja �@������2006�N�łł��B ��Ԗڂ̎ʐ^�̂悤�Ȏ������Ă���ƁA�s�R�ȖڂŌ����܂��B http://neosci-gw.museum.hokudai.ac.jp/html/modules/pukiwiki/3012.html �@�u�G�����\�[�e�B���O�\�v�Ə�����Ă��܂����A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��g���̂ł��傤���H �@�uBiological Classification and Identification System�v�Ɠ��l�̃V�X�e���ŁA�Ȃ܂Ō������o����Ƃ��ꂵ���̂ł���(^_^) �@�n�i�A�u�������āH(-_-;) �@���{�Y�S�Ă̑��̍Č������I�������A�����悤�Ȃ��̂��o���邩������܂���B �@���������̑O�ɁA���{�Y�n�i�A�u�Ȃ̑��̌������m�����Ȃ��ƁB �@�ӊO�ƁAMelangyna��Epistorphe��������ł��ˁB�w�����̉����̗L���Ō��܂�̂ł����AEpistorphe�̑������ɋ͂��ɂ��������ꂸ�A�������Ō��Ă�����ς������Ă��Ȃ��ƒH�蒅���܂���B �@���S�҂ł��H�蒅���錟���\���~�����ł��B |

- Joyful Note -

- Antispam Version -