|

CSIROのHPを見ていたら「Anatomical Atlas of Flies」という頁を見つけました。

一寸重いのですが、ハエの写真が出て3方向から各部名称をグラフィカルに確認出来ます。また、写真もLower Diptera, Lower Brachycera, Acalyptera, Calyptrateと各群毎に変わります。結構参考になると思います。 (重いのでダウンロード出来ると良いのですが・・・・) http://www.ento.csiro.au/biology/fly/fly.html#

おもしろいサイトですね〜。。確かに重いですね〜・・よるの混んでる時だとDLにかなり時間がかかるかもしれませんね〜。

市毛さん ご紹介のHPは、結構面白いですね。

遊びながら 勉強にもなります。 ちょっと変わった感じですが 不思議に気に入りました。 |

|

しばらくぶりに、双翅目図鑑のハナアブ科の目録を整理しました。結果、500種を超えているのですね。(シノニムで消したりしているので番号は当てに出来ません)

自分では、色々な属を調べているつもりでしたが、Chrysogasteriniに集中していました。 シノニム等の整理が必要ですが、総計400種は越えそうですね。日本のハナアブ解明の道は遠い・・・ |

|

双翅目談話会in東京に参加の皆様、お疲れ様でした。いやー、楽しかったですね。

以下、ウミユスリカさんと雑談した時の話題です。その場ではうろ覚えでしたが、うちに帰ってから元ネタを確認しましたので、改めてここに書きますね。 最近、岩田久二雄氏の著作を読んでいましたら、ハキリバチ科の花蜂の労働寄生者として『ハキリバチヤドリバエ(ミルトグランマ・タカノイ)』なる名前が出てきました。ミルトグランマといったらヤドリバエ科ではなくて、ニクバエ科のMiltogramma属ですよね。本文中にも『学名は私の標本が東京の自然史博物館から金沢大学の倉橋弘氏に回って決定されたが、それはずっと後のことである。』とありましたし。ただ、現在のニクバエリストには「ハキリバチ」とつく和名はなかったような・・・?、と思って調べてみたところ、M. takanoi ヨコジマコバネシマバエ(ニクバエリストではヨコジマコバネニクバエ M. angustifrons)にたどり着きました。 岩田氏は双翅目はあまりお好きでなかったようで、著作にもあまり登場しないのですが、丹念に読んでいけば他にも面白い話が埋もれているんじゃないかなと思います。 実は、リアルに話していた時には、まだ今号のはなあぶ誌の「長崎県のニクバエ」をきちんと読んでなくて(汗)、あとからヨコジマコバネニクバエのところを見て、はは〜なるほど〜と妙に納得していたのでした(笑)。 <元ネタ> 独房壁の塗装と表装 岩田久二雄(1978) 昆虫を見つめて五十年(1)朝日新聞社 p.15-39 (自然観察者の手記3 朝日選書 にも同文が収録されている

改めて、今回のウミさんの「大型ハエ類の採集方と標本の作り方」を見てて思いました。

イエバエショット・ニクバエショットもかっこいいけど・・網破れてたらハエも逃げるで〜〜 私の場合は竿をロングレンジ(6〜7m)にのばして振り切り、空中飛行中のをすばやく採るツバメ返し(ハナバエやヒメイエバエには結構良いが、竿が折れやすいので諸刃の剣であるの)や、100円ショップで買った網の柄を短く切って腰に差し、藪の中で使う小太刀モード(これはイエバエショットに近いかも)などがあります。

やはり、あれは破れているのですね。

案外、空気抵抗を調整していたりして(^_^;) 色々と忙しく、最新号を今日読みました。 ハエ男様、最新号の目次をHPにアップしておいたので、ご自由にお使い下さい。

市毛さんありがとうございます。

昨夜のうちに、私も作ってしまいました。(ちなみに今回の報告も昨夜、打ち終わりましたマジです。・・・原稿はギリぎりまでやらないワシが・・なんてこった・・今年は大雪が降るかも・・) |

皆様、はじめまして。 皆様、はじめまして。最近ハエに手を出した初心者です。 気になったニクバエを同定して頂きたく投稿いたします。 全長は10mm程度、採集地は札幌市近郊、6月中旬採集です。 当時の記憶から、水田脇の雑草地をスウィーピングした時に入ったものと思われます。 タトウで保存していたものを、軟化させてゲニを引っ張ってみたんですが、破損が酷く申し訳ないです。 なんとなく、タカハシ?と思ったんですが・・・。 どなたか、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

タカハシでよいと思います。

交尾器だけで迷う時はY字型の第5腹板の形状も参考にすると良いです。

ハエ男さま

ご返信ありがとうございます。 タカハシは北海道でもアリなんですね。 北海道での分布を示すものが手元のなかったので迷ってたところでした。 同定ありがとうございました。

ニクバエ科の分布記録については当サイト内のニクバエネット http://furumusi.aez.jp/fly/nikubae-net/nikubae-net1.htm の方でまとめています(一部の都道府県のみ完成)

北海道の記録は河川水辺の国勢調査の方でもタカハシは出ているようです。

ハエ男様

ニクバエネット拝見しました。 水国リストに出てたんですね。 また、不明なものが出てきたら投稿させてください。 よろしくお願いいたします。 |

|

11.25(土)に科博分館で行われる双翅目談話会ですが、懇親会の予約の都合もあって、懇親会参加予定の方は談話会BBS

http://otd7.jbbs.livedoor.jp/785935/bbs_plain まで手を挙げて(名乗り出て)くださいませ。 よろしくお願いいたします。 また案内状発送時には未定でしたが、基調講演(倉橋 弘先生)のタイトルも「Fauna Japonica以降のクロバエ科の分類の現状」に決定しました。 また三枝豊平先生の別刷りもかなりの数が放出される(一応実費販売)とのことでかなりお得な会となると思われます。 全国の1万人ちょっと?の双翅目ファンの皆様ふるってご参加くださいませ。 |

|

はなあぶNo.22は無事に最終校正&編集会議が終わったようです。

今回は、最終校正で大きな学名ミスが見つかりました。 近年、BrakalovはヒロカオクロハナアブをCheilosia latifasciellaと誤って記していることがわかりました。 これではラテン語でヒロオビの意味になってしまいます。 正しくはlatifaciellaです。(日本語訳された「極東の昆虫の検索」も間違っています) Barkalovの論文を参考にして原稿を書いていたので、全て間違っていました。 危なかった・・・ |

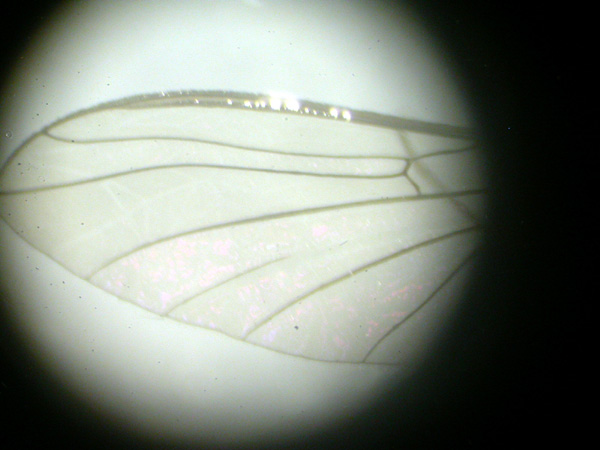

某所産の双翅目の中に触角の長い長角群のものがありまして、どうせガガンボ類かなぁとタカをくくってたら、実は違ってました。 某所産の双翅目の中に触角の長い長角群のものがありまして、どうせガガンボ類かなぁとタカをくくってたら、実は違ってました。翅脈はへんだし、頭部もいわゆるカゲロウなんかに見られるターバン眼だし、こんなの見たことないですがな・・う〜ん・・・資料とにらめっこしつつ悩むこと2時間・・ようやく科が判明しました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -