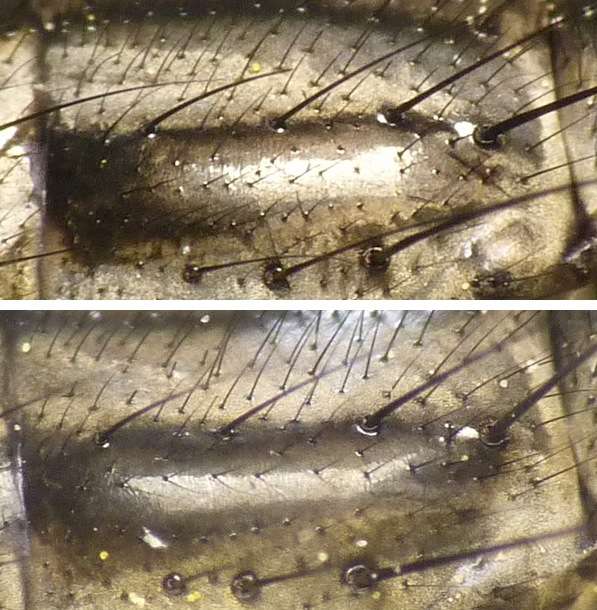

通りすがりの者ですが失礼します。 通りすがりの者ですが失礼します。お訊ねしたい「卵」があります。 毎年夏になると田んぼの稲の葉の上に卵が産み付けられているのを見かけます。 これは何の卵なのでしょうか。 田んぼの中にはヒゲナガヤチバエがよく飛んでいますが、こいつの卵なのでしょうか。 これら(↓)に似ていると思ったのですが、決定打がありません。 https://www.flickr.com/photos/36195887@N06/5886266218/ よろしければご教示ください。 写真の撮影は7月8日、北海道です。  こちらは6月30日、北海道です。 こちらは6月30日、北海道です。もしかしたら1枚目とちがう種の卵かもしれません。 これ(↓)にも似ていると思いました。 http://bugguide.net/node/view/49089/bgimage

ありんこ様.

だれからもコメントが付かないようなので,門外漢ながらコメントさせていただきます. おそらく,両者ともアブ科の卵塊ではないでしょうか? なお1枚目のリンクある写真は,偶然止まったというよりアブの卵を捕食しているのかもしもません.

茨城@市毛様

情報ありがとうございました。 やはりアブの卵でしたか。 毎年見かけるのにわからないでいたのが、これでスッキリしました。 田んぼで必ずといっていいほど見かけるヒゲナガヤチバエは肉食のようですが、残念ながら成虫のお食事シーンは見たことがありません。いつか見てみたいものです。

ネットで「Egg mass of horse flies」と検索すれば、アブ科の卵塊の画像がいくつか見れます。

|

|

ミズアブ科を調べていて,アメリカのDr.Martinが多数の写真をPicasaアルバムにupしているのを見つけました.

https://picasaweb.google.com/Stratiomyidae 参考までに. |

|

3枚の写真を拝見しました。

Holopogon japonicus NAGATOMI,1983 ヒメクロムシヒキで間違いないと思います。宇津木(2014)によって日本昆虫目録 第8巻第1部のp.401にリストアップされています。 里山から山地にかけての林縁部の枯れた枝先に静止して、頭をクリクリ動かして獲物や♀の通りかかるのを待っている姿をよく目撃します。私はまだ交尾しているのを見たことがありませんでした。

haruka様

コメントありがとうございました。 種名がわかり、うれしく思っております。日本昆虫目録でも確認いたしました。たいへん勉強になりました。 今後ともご指導よろしくお願いいたします。 |

|

おーやぎさん:画像のオドリバエはいずれもRhamphomyia (Calorhamphomyia) formidabilis Freyの雌雄です。本種は本州から九州まで広く分布していて、脚の色彩は北に行くほど黄色部が拡大し、雌の脚の鱗状剛毛(羽状剛毛)の大きさや密度も変化します。交尾器にもクライン的な形状の変化があります。

本種に限らずRhamphomyiaやEmpis、さらに一部のHilaraで雌の腹部中央の側面膜質域から繊細な短毛をビロード状に密生した三角錐状の突起を生じることがあります。私の観察では群飛中に雌はこの部分を外にだしています。この理由について米国の研究者が、雌が自分の腹部を大きく偽装して、卵巣が発達しているように見せ、これで群飛中に他の雌より雄の交尾意欲を誘い、雄から求愛給餌を受けやすいのだろう、という仮説をだしています。いろいろなオドリバエのこの構造を見た経験からは、必ずしも自分の腹部を大きく見せていると言うわけではないと思える種もあります(黄色く細長い紐状突起のこともある)。私の仮説はこの部分はフェロモン分泌器官で、ここから雄を誘引するフェロモンか、あるいは集合フェロモンのようなものを空中に出して、群飛に誘っている、という考えです。個体群密度の大きいオドリバエ(例えばMegacyttarus亜属)は別にして、Calorhamphomyiaのように必ずしも個体群密度が高くない種では、広い森林内で群飛を効果的に行うためには、このような手段があってもいいのではないかと思います。

三枝先生ありがとうございます。スキバオオウルワシオドリバエ(仮称)というのですね。

林の中で採りましたので、視覚よりもフェロモンというほうが有利だろうなとは考えられますね。

おーやぎさん。投稿された雌が、R. (C.) praecellens Freyに相当する東北地方のformidabilisの集団です。脚の黄色部が拡大し、雌の翅の透明感が強くなります。

上記シノニムは正式には発表されていませんので、日本昆虫目録ではそれぞれ別種としての扱いになっています。なお、スキバオオウルワシオドリバエの名称は上記目録で用いられているので仮称ではなくなりました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -