•تٹp“x‚©‚ç‚إ‚·پD‚¢‚©‚ھ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پDمہ’·‚ح–ٌ4ƒ~ƒٹ‚إ‚·پD

•تٹp“x‚©‚ç‚إ‚·پD‚¢‚©‚ھ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پDمہ’·‚ح–ٌ4ƒ~ƒٹ‚إ‚·پD

پuƒIƒhƒٹƒoƒG‰بپ@گ}‰ًŒںچُƒVƒXƒeƒ€پv‚ًژژ‚³‚ê‚ؤ‚حپH

ezo-aphid‚³‚ٌپCڈ•‚¯ڈM‚ًڈo‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚ؤ‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD

پuƒIƒhƒٹƒoƒG‰بپ@گ}‰ًŒںچُƒVƒXƒeƒ€پv‚ج‚±‚ئ‚ً‚·‚ء‚©‚èژ¸”O‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پD‚ ‚炽‚ك‚ؤ‚±‚جƒVƒXƒeƒ€‚ًŒ©‚ؤپCƒIƒhƒٹƒoƒG‚جمہ–¬‘ٹ‚ج‘½—l‚³‚ة‹ء‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDHybos‘®‚ ‚½‚è‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپEپEپEپE”Y‚ـ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پD

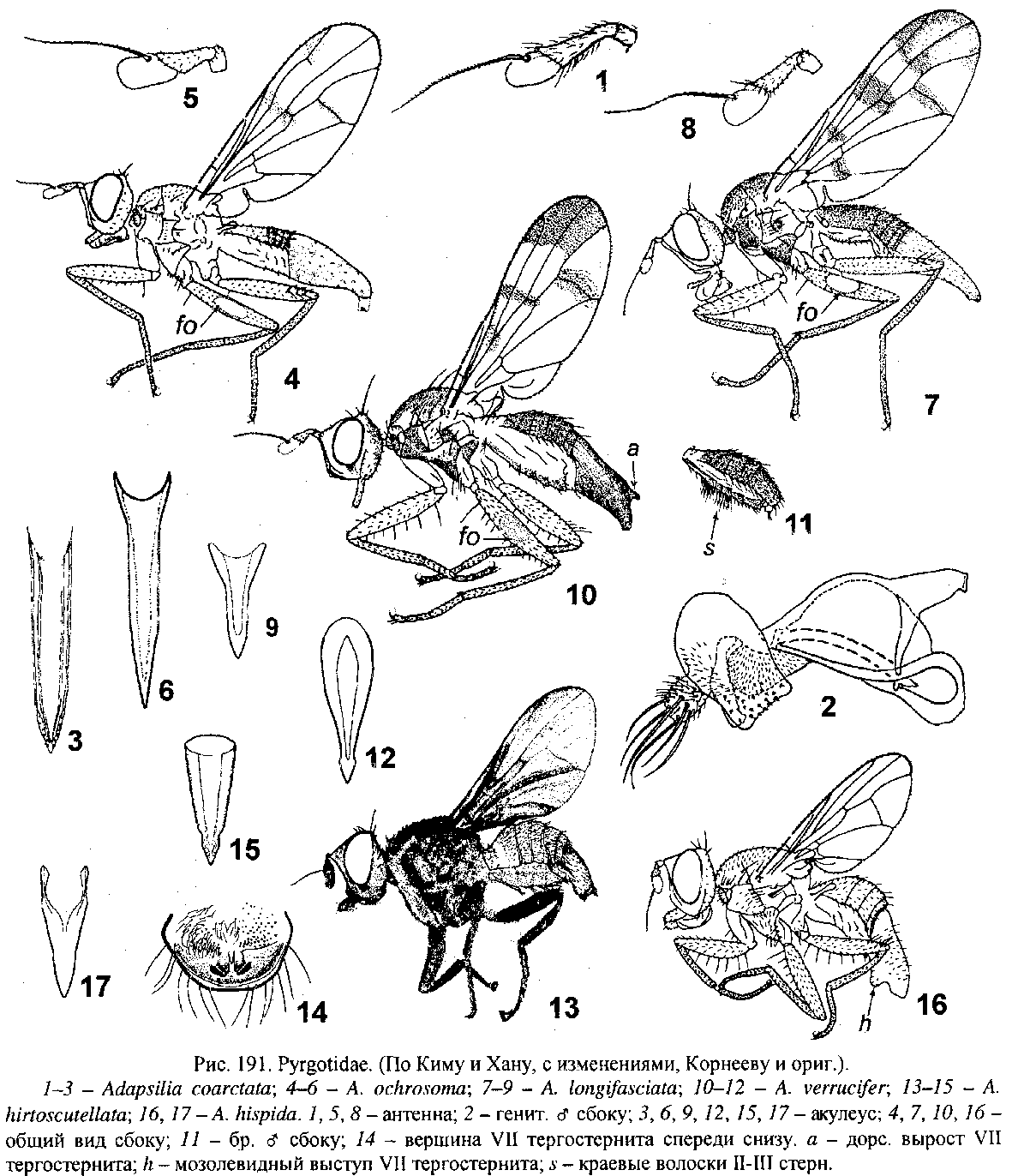

پu36 Hybos‘®پvگ}‚ج‰E–îˆَ‚ھRs–¬‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA‚±‚ج’·‚³پiپپ•ھٹٍˆت’uپj‚ھ”»•ت“_‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ھڈ[•ھ‚ة’·‚¢‚ج‚إSyneches‘®‚ة‚ ‚½‚é‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBMND‚ب‚اپA‚¢‚‚آ‚©مہ–¬گ}‚ًŒ©‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚±‚ê‚حڈ‚µ•—•د‚è‚إ‚·‚ثپ[پB‚±‚±‚©‚çگو‚حƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌ‚إ‚ب‚¢‚ئ–³—‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ezo-aphid‚³‚ٌپC‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD‚²ژw“E‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ةپCSyneches‘®‚جمہ–¬‚إ‚·‚ثپD

“c’†گى‚³‚ٌپC‚¨‹v‚µ‚ش‚è‚إ‚·پD

ژتگ^‚جƒIƒhƒٹƒoƒG‚حٹF‚³‚ٌ‚جگ„’è‚ج’ت‚èSyneches‚إپCژي‚حSyneches muscarius (Fabricius, 1794)پ@‚إ‚·پD

–{ژي‚حƒˆپ[ƒچƒbƒp—Bˆê‚جSyneches‚إپCƒˆپ[ƒچƒbƒp‚©‚çچL‚“ْ–{‚ـ‚إ•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD“ْ–{ژY‚ج‚à‚ج‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اƒˆپ[ƒچƒbƒp‚ج‚à‚ج‚ئپ‰Œً”ِٹي‚ة‚à‘ٹˆل‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپC“¯ˆêژي‚ئ“¯’肵‚ؤچ\‚ي‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD

–{ژي‚ح“ْ–{‚إ–kٹC“¹‚©‚ç‹مڈB‚ـ‚إچL‚•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپC‚ا‚±‚إ‚à‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚½گ”‚ھ‚ا‚ê‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD‚ئ‚‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚بٹآ‹«پC‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپC–kٹC“¹‚ب‚ا‚إ‚ح’J’n‚ًٹـ‚قگX—ر‚ب‚ا‚ة‘½‚¢‚و‚¤‚إ‚·پD“ْ–{ژY‚إ‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚بمہ‚ج”ء–ن‚ً•\‚·ژي‚ح‚ظ‚©‚ة‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD

ƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌپA‚²‹³ژ¦—L“‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB

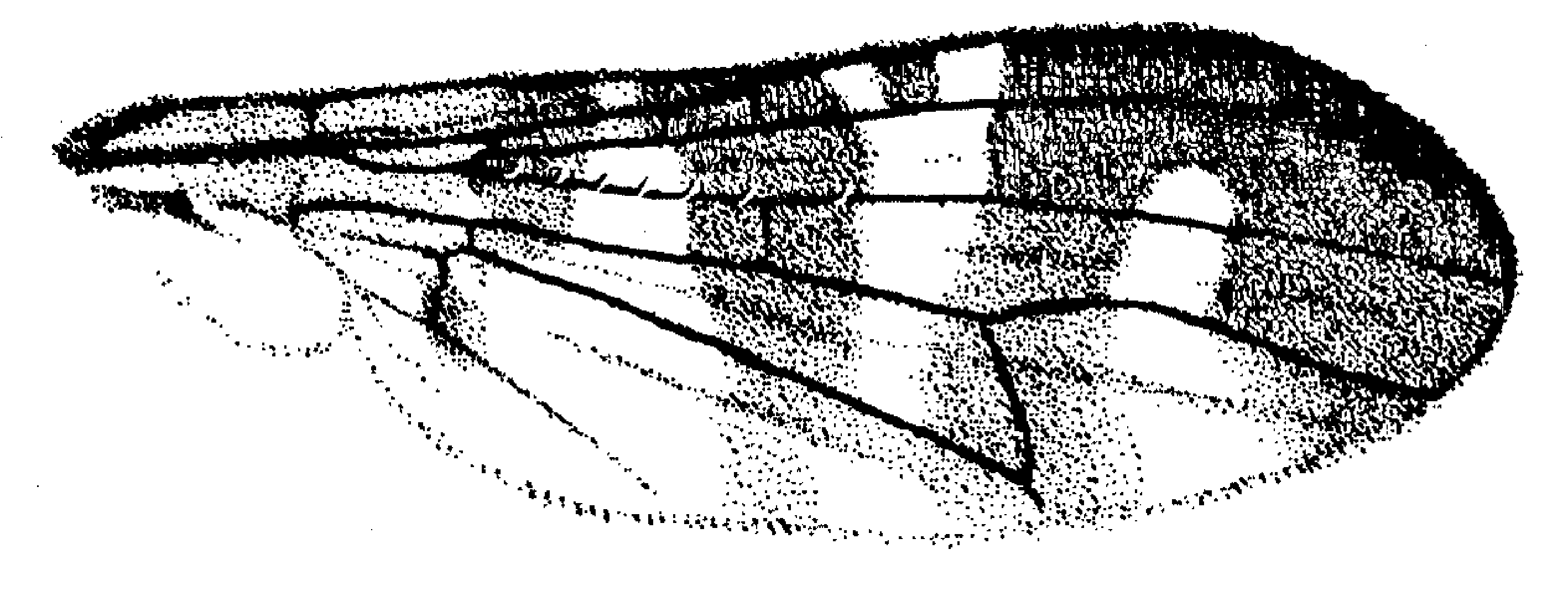

ژQچl‰و‘œ‚ھ–³‚¢‚©‚ئ’T‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAپuKey to genera and species of Hybotidaeپv‚إپAمہپiFig.278پj‚ئ—Y‚ج‘¤–تگ}پiFig.279پj‚ًŒ©‚آ‚¯‚ـ‚µ‚½پB

ƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌپC‚¢‚آ‚à‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD

ژي–¼‚ھ”»–¾‚µ‚ؤٹ´Œƒ‚إ‚·پD

کb‚ح‚»‚ê‚ـ‚·‚ھپCژOڈdŒ§‚جŒأ‚¢•¶Œ£‚ً’²‚ׂؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½‚çپC‚¨‚و‚»50”N‘O‚ةگوگ¶‚ة“¯’肵‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‹Lک^‚ًŒ©‚آ‚¯‚ـ‚µ‚½پDژOڈdŒ§‚ج‘oمہ–ع‘ٹ‚ج‰ً–¾‚ةچ،Œم‚ئ‚à‚²ژx‰‡‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚¹پD

ezo-aphid‚³‚ٌپC‚و‚Œ©‚آ‚¯‚ؤ‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚µ‚½پD‚ا‚ٌ‚ز‚µ‚ل‚جگ}‚إ‚·‚ثپD‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD

“c’†گى‚³‚ٌپC‚»‚جŒأ‚¢•¶Œ£‚ئ‚â‚狳‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پDچإ‹ك‚ج‚±‚ئ‚àگج‚ج‚±‚ئ‚à‚·‚ء‚©‚è–Y‚ê‚é”Nچ ‚إ‚·پD

چâ•”Œ³چG (1965) ‹م‹S‚جچ©’ژپD‚ذ‚ç‚‚çپC9(6)پF99-107پD

ژOڈdچ©’ژ’kکb‰ï‚ج‰ïژڈ‚إپCƒ}ƒ_ƒ‰ƒAƒVƒiƒKƒoƒG‚ج“¯’è‚إ‚·پD‚¨‚»‚ç‚’کژز‚ھ20‘م‘O”¼‚جƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAچ©’ژگآ”N(Œ»چف‚àƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‚إ‚²ٹˆ–ô’†‚إ‚·)‚¾‚ء‚½چ ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پD’کژز‚©‚炨•·‚«‚µ‚½کb‚إ‚·‚ھپCپuڈt‚جƒnƒG‚ح‘ه•د‚¨‚à‚µ‚ë‚¢پv‚ئگوگ¶‚©‚çچجڈW‚ً‚·‚·‚ك‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پD

‚ـ‚½پC1975”Nچ ‚ة‚حگخٹD“´Œٹ‚إŒ©‚آ‚©‚ء‚½ƒNƒچƒoƒlƒLƒmƒRƒoƒG‰ب‚جˆêژي‚إ‚à‚²–ï‰î‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پD

ژv‚¢ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚ـ‚µ‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پD

“c’†گى‚³‚ٌپD•¶Œ£‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD’T‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚ھپC‚à‚µ“üژè‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚çƒRƒsپ[‚ً‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پD’کژز‚ئ‚ح‹Œ’m‚إ‚·‚ھپC‚à‚¤‰½ڈ\”N‚à‚²–³چ¹‘؟‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDŒ»چف‚à‚²ٹˆ–ô‚ئ‚ج‚±‚ئپCŒن“¯Œc‚إ‚·پDSciaridae‚ج‚±‚ئ‚àƒ]ƒEƒ€ƒV‚جŒ¤‹†ژز‚جM”ژژm‚ً’ت‚¶‚ؤˆث—ٹ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پD

“c’†گى‚³‚ٌپD•¶Œ£‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD’T‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚ھپC‚à‚µ“üژè‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚çƒRƒsپ[‚ً‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پD’کژز‚ئ‚ح‹Œ’m‚إ‚·‚ھپC‚à‚¤‰½ڈ\”N‚à‚²–³چ¹‘؟‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDŒ»چف‚à‚²ٹˆ–ô‚ئ‚ج‚±‚ئپCŒن“¯Œc‚إ‚·پDSciaridae‚ج‚±‚ئ‚àƒ]ƒEƒ€ƒV‚جŒ¤‹†ژز‚جM”ژژm‚ً’ت‚¶‚ؤˆث—ٹ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پD

‚ب‚¨پCSyneches muscarius‚حپCپu”nڈê”ژژmچجڈW‚جگVٹƒŒ§‚جƒIƒhƒٹƒoƒG‰بپv‚إپCSyneches maculatus (Matsumura)پiپHSyneches muscarius Fabriciusپj‚ئژb’è“I‚ب“¯’è‚إژتگ^‚آ‚«‚إ‹Lک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD

ƒˆپ[ƒچƒbƒpژY‚ج–{ژي‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پD

ƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌپCژOڈdŒ§‚ج•¶Œ£‚ب‚çپC‚ب‚ٌ‚ب‚è‚ئپD

Sciaridae‚جŒڈ‚إˆث—ٹ‚µ‚½ژOڈdŒ§‚جƒ]ƒEƒ€ƒVŒ¤‹†ژز‚حŒجگl‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپCگوگ¶‚ة‹³ژ¦‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ح‚«‚؟‚ٌ‚ئ‹Lک^‚ةژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD

گVٹƒ‚ج‹Lک^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپC‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD‚ـ‚½پCƒˆپ[ƒچƒbƒpژY‚ج•W–{ژتگ^‚à‚¨ژ¦‚µ‚¢‚½‚¾‚«پCڈd‚ث‚ؤ‚¨—çگ\‚µڈم‚°‚ـ‚·پD

‚±‚ٌ‚ة‚؟‚حپB

‚±‚ٌ‚ة‚؟‚حپB

پ@‰،‚©‚çژ¸—炵‚ـ‚·پB

پ@‹كڈٹ‚إژB‚ء‚½Syneches muscarius‚ئژv‚ي‚ê‚éگ¶‘شژتگ^‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپA‚²ژQچl‚ـ‚إ‚ةƒAƒbƒv‚µ‚ـ‚·پB

پ@•W–{‚جˆَڈغ‚ئ‚ح‚©‚ب‚èˆل‚¤ٹ´‚¶‚ھ‚·‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

ƒoƒOƒٹƒbƒ`‚³‚ٌپC–{ژي‚جگ¶‚«‚½‰و‘œ‚ًŒ©‚¹‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD

ƒoƒOƒٹƒbƒ`‚³‚ٌپC–{ژي‚جگ¶‚«‚½‰و‘œ‚ًŒ©‚¹‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD

Syneches‘®‚ج‘½‚‚جژي‚حگ¶ژ‚ة‚ح•،ٹل‚ھ‘N‚â‚©‚بچgگF‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éژي‚ھ‘½‚¢‚و‚¤‚إ‚·پD‚³‚ç‚ة‹¹•””w–ت‚جpollinosity‚ھ–§‚إپC‚»‚جŒ‹‰تŒ©‚é•ûŒü‚إگ^‚ءچ•‚ة‚ف‚¦‚½‚èٹDٹŒگF‚ةŒ©‚¦‚½‚肵‚ـ‚·پDŒم‘عگك‚ج’†‰›‚ھ’WگF‰»‚·‚éŒآ‘ج‚âپCŒممّگك‚جٹî•”‚جˆأگF•”‚ھ’Z‚‚ب‚ء‚ؤٹآڈَ‚ة‚ب‚邱‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پD–{ژي‚حڈ‚µژRژè‚ةچs‚‚ئ‚ا‚±‚إ‚àŒ©‚ê‚é‚ج‚إ‚·‚ھپCŒآ‘جگ”‚ھ‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚ؤچج‚ê‚ـ‚¹‚ٌ

Syn‚¦ches‘®‚ح“Œ—m”M‘ر‚ةژي‚ھ‘½‚پC“ْ–{‚ة‚ح15ژي‚ظ‚اگ¶‘§‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپCS. grandis, rufitibia, shirozui‚ب‚ا‚ج‘هŒ^‚إŒم‘عگك‚ھ”ى‘ه‚·‚éŒQپD‘هŒ^‚إŒم‘عگك‚ھچׂ‚µ‚خ‚µ‚خ‰©گF‚جŒQ‚ج•ھ—ق‚ھ“‚‚ؤپC‚»‚ج‚ ‚½‚è‚ھژيگ”‚ً‚ح‚ء‚«‚è‚إ‚«‚ب‚¢——R‚إ‚·پD

‘نکp‚ة‚¢‚éS. praestans Bezzi‚ئ‚¢‚¤ژي‚ھ‚â‚â”ء–ن‚إS. muscarius‚ة—قژ—‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDژتگ^‚ًڈo‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پD

‚و‚¤‚â‚‚ة‚µ‚ؤپCپuگVٹƒŒ§‚جƒIƒhƒٹƒoƒG‰بپv‚ً“üژ肵پCٹm”F‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پD‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD

‚و‚¤‚â‚‚ة‚µ‚ؤپCپuگVٹƒŒ§‚جƒIƒhƒٹƒoƒG‰بپv‚ً“üژ肵پCٹm”F‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پD‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پD

3Œژ––‚ةژOڈdŒ§ˆة‰êژs‚جژ¼’n‘ر‚إƒPƒYƒlƒCƒ~ƒƒƒNƒIƒhƒٹƒoƒG‚ئ‚¨‚ع‚µ‚«Œآ‘ج‚ًŒ©‚آ‚¯‚ـ‚µ‚½پDˆب‘O‚ةƒAƒmƒ~ƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌ‚ھ‹³ژ¦‚³‚ꂽپuگ…–ت‚ًگ…ڈم”ٍچs‹@‚ج‚و‚¤‚ةٹٹ‘–Œ^”ٍمؤ‚ًچs‚ء‚ؤپv‚¢‚é‚ج‚àٹm”F‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پD

ƒPƒYƒlƒCƒ~ƒƒƒNƒIƒhƒٹƒoƒGپٹ‚ئ‚¨‚ع‚µ‚«Œآ‘ج‚àŒ©‚آ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پDژ“—Y‚ج–¬‘ٹ‚ھˆظ‚ب‚邱‚ئ‚àٹm”F‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پD

ƒPƒYƒlƒCƒ~ƒƒƒNƒIƒhƒٹƒoƒGپٹ‚ئ‚¨‚ع‚µ‚«Œآ‘ج‚àŒ©‚آ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پDژ“—Y‚ج–¬‘ٹ‚ھˆظ‚ب‚邱‚ئ‚àٹm”F‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پD

‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپCچإ‹ك‚حگ¶‘شژتگ^‚ھژB‚ê‚ب‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پDƒpƒOƒٹƒbƒ`‚³‚ٌ‚جگ¶‘شژتگ^‚ھ‚¤‚ç‚â‚ـ‚µ‚¢پD

پ‰پٹ‚ئ‚à‚ةRhamphomyia (Megacyttarus) brunneostriata Frey

‚ةٹشˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB–{ˆں‘®‚جچإ•پ’تژي‚إ‚·پB‚±‚ê‚©‚ç5Œژ‚ة‚©‚¯‚ؤپC–{ˆں‘®‚جژي‚حŒن’n‚إ‚حR. geisha, R. sororia, R. pilosifacies‚ب‚ا‚جژي‚ھ”گ¶‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

ژOژ}–L•½‚³‚ـ

ژہ–¼‚إ‘¾Œغ”»‚ً‰ں‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‹°ڈk‚إ‚·پD‘¼‚جƒCƒ~ƒƒƒNƒIƒhƒٹƒoƒGˆں‘®‚جژي‚ة‚àڈ„‚èچ‡‚¢‚½‚¢‚à‚ج‚¾‚ئٹè‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پD