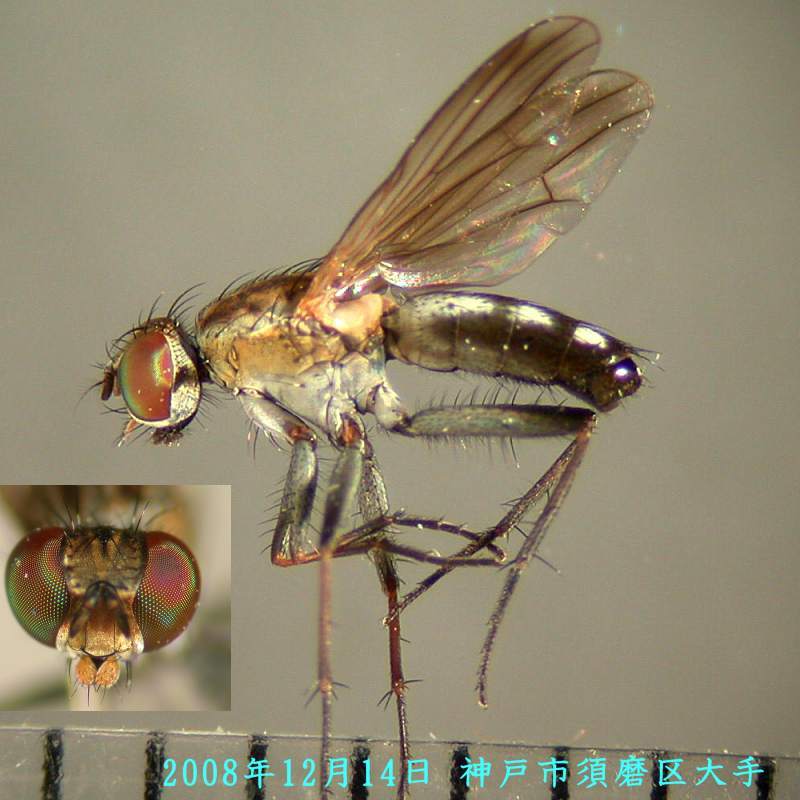

こんにちは。妙なナガハナアブ…と思われるハナアブを採集したのですが、いったい何者なのかと頭を悩ませています こんにちは。妙なナガハナアブ…と思われるハナアブを採集したのですが、いったい何者なのかと頭を悩ませています先日、祖母の家(福井県小浜市)に帰った時近くの山(標高800m程度)の頂上で採集したものですが、多数のキョウトハナアブやヨコモンハナアブ、トゲモンハナアブに混じり3時頃に一匹だけ立ち枯れにふらりと飛んできてとまりました。 最初は、これがヒロズモンハナアブか〜この角張った三角頭がたまんねぇΣと山頂でニヤニヤしていましたが、家に帰ってきてから ・・・ なんだこの触角は! となり今現在に至ります。

五枚目

その為、向こうで撮って来たこれだけが今ある全ての写真です。 PCにカメラから画像をコピーしている時に あれ?? モンハナアブってこんなに触角長かったっけ?? と思い調べてみたものの全く当てはまるハナアブが無く、掲示板に書き込ませてもらいました。 他、ヒサマツハチモドキハナアブや、トゲモンハナアブと同じ位の小さめの黒いモンハナアブ?などなど、変わったハナアブが生息していたので、まさにハナアブの楽園でした。

ゆーちゃん様.

写真のハナアブは,Sphecomyia属もしくは近縁の新属と考えているハナアブです.長野や石川県などで数頭採集されています. 借り物の標本ばかりなので,海外に送付して調べてもらっていません.

すっげー!

ゆーちゃん、これってメチャええ虫やん。うらやましいです。 「極東」の属の検索部分(はなあぶNo.9)のSphecomyia属の触角の絵はよく似ていますね。でも「体はまばらに毛を装う。大型でスズメバチに似る」には該当しない感じですね。 はなあぶに投稿して!

pakenya様.

確かに,極東の昆虫の検索等の旧北区での属の検索Keyからは別種のように見えます. しかし,私たちに身近なモンキモモブトハナアブ が属するPseudovolucella属の検索Keyなども,世界的に見ると例外的な種類の特徴を基にしており,大半のPseudovolucella属がたどり着けません. このように,色彩などを重視せずに,形態を細かく観察してみてください. なお,以前話題になったLejotaやBleraについても,Hippa(1978)に詳しく解説されています. 参考文献) Reemer & Hippa, 2008, Review of the species of Pseudovolucella Shiraki,. 1930 (Diptera: Syrphidae). Tijdschrift voor Entomologie 151: 77-93. http://science.naturalis.nl/media/120203/reemer_hippa_2008_pseudovolucella.pdf Hippa H. 1978, Classification of Xylotini (Diptera, Syrphidae). Acta Zoologica Fennica 156: 1-153.  ≫市毛さん ≫市毛さん同定ありがとうございます。ちょうど福井と滋賀と京都の県境付近にある山なので、ブナの原生林があり環境はとてもいい場所です。標高も(あの周辺じゃ)十分あるほうなんで、石川や長野のような比較的涼しい場所で採られているのもわかる様な気がします。 ≫pakenyaさん 採ったときはずっとヒロズモンと思っていたので、帰ってきてからのほうが驚きました(笑 どっちかって言うと土蜂のような感じですね。毛もふさふさしていますし。あ、大きさはヨコモン♂と同じ位の大きさです キバラナガの記録や、書いたままPCに眠っている文章が何件かあるのでまとめて投稿するつもりです☆ 最後に、同じ所で採った1cm程の妙なハナアブ(めっちゃ下手糞な写真でゴメンナサイ…)

ゆーちゃん様.

妙なハナアブは,恐らくChalcosyrphus hisamatsui ヒサマツケブカハラナガハナアブと思われます.

≫市毛さん

ありがとうございます。確かに顔の辺りはそっくりですね。翅が若干黒っぽいので、ヒサマツケブカはスルーしてました…  無事、近畿大学農学部農業生産科学科に合格しました! 無事、近畿大学農学部農業生産科学科に合格しました!ようやくこれで大手を振って網を持てそうです。 去年の総会の時、声掛けて頂いたりとてもとても心配してくださった方、本当にご心配をお掛けしました。 溜まってる原稿、記録、色々ありすぎて締め切りが・・・ 写真が無いと寂しいので、綺麗なCriorhinaを貼っておきます これも上の記録と殆ど変わらない場所です

ゆーちゃん様,合格おめでとうございます.

今度の写真のハナアブは,九州産?の♀を見たことがあるのですが,MatsumyiaかCriorhinaかで悩んでいます. Criorhina ainoと同様にkatepmeronに長毛を欠くので困っていました. 今回のは♂ですので,交尾器の構造で所属が解決するかもしれません.

ありがとうございます(^^

上にも出た「極東」の属の検索部分を見たんですが、オスの複眼は互いに離れる→Criorhina決定 ってあるのでCriorhinaだと思います。写真は写り悪いんで拡大してもぼやけちゃいますが… ところで、katepmeronって何でしょうか??? 今まで、ちゃんと虫の事勉強したわけじゃないので、専門用語が出てくると少し辛いです(;; 早く翅脈の名前とか交尾器の名称とか学ばなければ…

詳しく説明して頂きありがとうございます。

明後日、自然史博物館に用事があるので、その際に北隆館の図鑑も参照しながら他の各部の名称も勉強してきます。 今後また質問することが出てくると思うので、その際は宜しくお願い致します。 |

|

皆さん今日は達磨@白神自然観察園です。

昨年、アノニモ先生と一緒に日本産コシボソガガンボをまとめました。4新種を含む2属12種です。Zoosymposia 3: 273-303, 2009. ご希望の方へはPDFをお送りいたしますので、私までご連絡ください。 これをまとめる上での最大の問題はPtychoptera takeuchiiの正体でしたが、タイプ標本を確認したところ、ホロタイプとパラタイプは別種で、これまでホロタイプは図示されたことがなく、原記載文に添えられた翅の図(パラタイプ)が混乱のもとであったことが判明しました。などなどです。 まとめた直後でこのようなことを言うのははばかられるのですが、実はまだ未記載種が数種いるようです。 |

今年の1月11日に、我が家(東京都世田谷区西部)の庭で撮りました。植木鉢の下で越冬していました。 今年の1月11日に、我が家(東京都世田谷区西部)の庭で撮りました。植木鉢の下で越冬していました。翅脈相(見難いですが・・・)や左右の複眼が触角基部で接(合一?)している様に見える点などからクロ(バネ)キノコバエ科ではないかと思います。しかし、外観は脚が長いため余りクロキノコバエ的ではなく、脛節端の距は不明瞭です。また、触角にはかなり長い毛が生え、翅の色は青色です(構造色ではなく、肉眼でも青色でした)。これでもクロキノコバエ科でしょうか。 北隆館の大圖鑑では、検索表にはクロキノコバエ科はありますが、本文にはありません。本邦では殆ど研究されていない科と聞き及んでおりますが、そのせいでしょうか。 宜敷御教示下さい。

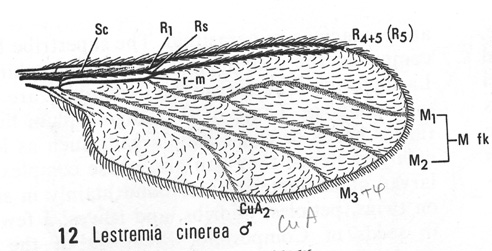

翅脈相がはっきり分からない写真なので,断言は出来ませんが,タマバエ科の幼虫が腐植を摂食するLestremiaの仲間ではないかと思います。この仲間は寒冷期にもよく活動します。翅脈相はかなりクロキノコバエのそれに似ていますが,前縁脈の位置などに相違が見られます。

クロキノコバエ科は須島充昭さんや笹川満廣先生が研究されていますが,おびただしい種数で,日本産の概要が分かるのはまだまだでしょう。TuomikoskiやFreyなど本科の先駆的研究者がいたフィンランドでも,次々と未記載種が現れているのが現状です。なお,一般的な図鑑で本科の昆虫を図示しても,属レベルであってもほとんど同定の参考にはなりません。

アノニモミイア先生.

御回答有難う御座います。もう少しでブログに「クロキノコバエの1種?」として掲載してしまうところでした。やはり、疑問を感じたときは、此方に御伺いを立てるべきである事を痛感致しました。 タマバエ科について色々調べてみましたが、ゲニの図ばかりで翅脈に関する情報は少ない様です。それでも、この写真の虫にかなりよく似た翅脈の図も見つかりました。タマバエ科の翅脈には、色々なパターンがあることが良く分かりました。 ブログには「タマバエ科の1種(Lestremia sp.?)」として掲載することに致します。 御指導有り難う御座いました。今後とも宜敷御願い申し上げます。  MNDから引用したLestremiaの種の翅脈相を示しておきます。M3+4とCuA(図ではM3とCuA2)が共通の柄を持たないこと(Sciaridaeでは柄がある),r-m横脈が著しく短いことなども区別点です。マクロトリキアは種によって必ずしもこのようなものではありません。 MNDから引用したLestremiaの種の翅脈相を示しておきます。M3+4とCuA(図ではM3とCuA2)が共通の柄を持たないこと(Sciaridaeでは柄がある),r-m横脈が著しく短いことなども区別点です。マクロトリキアは種によって必ずしもこのようなものではありません。Lestremiaはこれから早春にかけて,外から窓に飛来して,窓ガラスの外側などに静止していることがしばしばありますので,注意してみたらいかがでしょうか。 いずれにしても,Sciaridaeには脛節に端距があるので,これを欠くタマバエ科とは容易に区別できます。

アノニモミイア先生.

翅脈相の図、有り難う御座います。写真の方は些か不明瞭ですが(Rsやr-m)、ソックリと云う感じがします。 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lestremiini_wing_veins.svgと云うサイト(信頼度不明)に、Lestremiiniの翅脈として先生御提示のものとよく似た図が出ていますが、九大目録を見ると同族には他にAneretellaと云う属がありました。 この属がどの様なものか調べても全く分かりませんが、写真の虫が生態的にもLestremiaと一致するのであれば、「タマバエ科の1種(Lestremia sp.?)」の「?」は取り去っても宜しいでしょうか?

Lestremiaの所属するLestremiiniにはAnaretella(綴りはAneretellaではない)を含めてアジアにも分布している数属があり,いずれもLestremiaと翅脈相の基本は全く同一です(私が最初に”Lestremiaの仲間”と書いたのはこの意味です)。翅脈相の微妙な相対的位置関係,触角の鞭節数,鞭節の形状,それに生える刺毛の形状などを根拠にこれらの属が分類されています。しかも,触角の形質は雄に現れる形質が多いです。

このような分類が行なわれていますし,あなたの写真の個体は雌でして,しかも残念ながらこれらの属を識別する形質が私には判断できません。私としてはLestremiini族の1種としておくでしょう。

アノニモミイア先生.

御回答有難う御座いました。それでは「Lestremiini族の1種」とすることに致します。 Anaretellaで検索したら沢山出て来ました。九大目録の綴りも時に間違っていることがあるのですね。TKMの方もAneretellaになっていました。 今後とも宜敷御指導下さい。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -