NO 10319�Ŏs�їl�ɁuPedicia subtransversa Alexander, 1933�����̋߉���v�Ƃ��ꂽ�K�K���{�ł����A����A�܂Ƃ܂��������n���A����s���Ȃǂ��ώ@���܂����B NO 10319�Ŏs�їl�ɁuPedicia subtransversa Alexander, 1933�����̋߉���v�Ƃ��ꂽ�K�K���{�ł����A����A�܂Ƃ܂��������n���A����s���Ȃǂ��ώ@���܂����B����A�T���v�����̏W���Ă���܂��̂ŁA��]���錤���҂���������܂��B 2023.7.2 ���쌧���n��

�𒎂̂Ԃ₫�l�D

���ɂ��ꂢ�Ȏʐ^�ł��ˁD �K�K���{�ނ͒n���ȑ̐F�̎�ނ������̂ŏ��X���ꂢ�Ɍ����܂��D �����w���̐������ɈÐF�����������̂ŁCPedicia subtransversa triacantha�̂悤�ł�(���m�ɂ͕s���ĂȐ����c��������Ă��܂�)�D �u�X�̊w�Z�v�L�������̃u���O�ɁC�K�K���{�̐��Ƃ̉�����q���̉���Ǝʐ^������܂����D http://www.matsunoyama.com/kyororo/blog/?p=6772 �Ȃ��C����͐V���J���R�Y�̕W�{�����ɋL�ڂ��ꂽ����ł���C���Pedicia subtransversa subtransversa�͔��n�x�Y�̕W�{�����ɋL�ڂ���Ă���܂��D ���́C�����w����3�{�̏c���������ƋL����Ă���̂ŁC�͂����肵���c��������Ă���Ǝv���܂��D �]��W�{������Β��Ē�����K���ł��D

��遗�s�с@�l

�����J�ȃR�����g���肪�Ƃ��������܂����B ��͂蔒�n�R�n�ɐ��������Ȃ̂ł��ˁB �����n�͗тɈ͂܂ꂽ���Â����n�ŁA14:30�����犈���� �z��s���������܂����B �����A�W�{�̑��t�ɂ��Ď�z�������܂��B �ǂ�����낵�����肢�������܂��B |

|

TT�l�D

Mesembrius peregrinus�V�}�A�V�u�g�n�i�A�u�́��̂ł��D �ʏ�^�ƈÐF�^�Ƃ̒��ԓI�Ȕ���ł��D |

|

�����e�ł��B�ŋ߃n�G�ƃn�`�ɋ����������܂���!

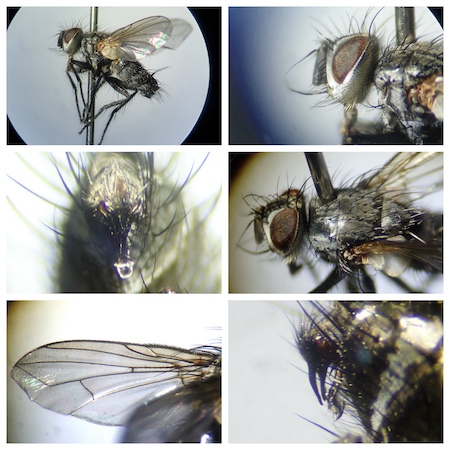

�̏W�����n�G�̕W�{����肽���̂ł����A�ꕔ�̃n�G�͂ǂ̂悤�ɍ������ǂ��̂���������܂���B �r���E�h�c���A�u�̂悤�ȑ�^�̃n�G�̓`���E�̂悤�ɓW�����Ă��܂��B �K�K���{�⏬�^�̃A�u�H�͂ǂ��������ǂ��̂ł��傤��? �}�ӂ����銴���ł͉�����?�ɑ䎆�ɓ\��t���Ă���悤�Ɍ����܂��B

�v������� �l�D

�䐄���ʂ�C���^�̎�ނ͑䎆�ɉ����肪���ʂł��D Information station of Parasitoid wasps���̓\������Q�l�ɂ��Ă��������D https://himebati.jimdofree.com/�I�̎���/�W�{�쐬���@/ �K�K���{�̏ꍇ�ꏊ�����܂��̂ŁC�䎆���肷��ꍇ�ƁC�O�p���ɕۊǂ���ꍇ������܂��D

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����I�I |

����ɂ��́I�S�����ɁA���l�ɑł��グ���Ċ����������C���������グ�Ă߂���ƁA�K�т��i�C�t�ł͂Ȃ��A�n�}�g�r���V�i���R�G�r�̗ށj���s�����s�����U������ɁA���x��đ̒�1.2�����̃I�h���o�G�炵�����̂��`�����`�����`�����`���Ƒf���������ē����Ă����܂��B����͉��ł��傤�H �@�C������g�̓͂��Ȃ������n�т��͂���ŁA�R�E�{�E���M�ƃn�}�q���K�I�̌Q���ɓ���Ƃ܂��ʂ́u���F�������I�h���o�G�v�����܂��B �@���ڂɂ�Elaphropeza�Ɏ��Ă��܂����A�s���m���H���̗��ŗL���ȊÖؒ��q�n��⏼�c���q�`�F�b�J�[�Y�o�g�n�̋v���Ďs�ŁA�͂ꂽ�X�X�L�̊���@���č̂��G���t�B���y�U�͐Ԃ��Č�����A�����������Ċۂ��A���ʃ��C�_�[555�i�t�@�C�Y�j�̂悤�Ȋ���ł��B �@�A���Q���̉��F��������͗��n������i�o���Ă����\��������܂����A�C�����̎�́u�����^������̂��ȁH�v�Ǝv���ċz���ƁA�z���ǂ̒��ʼnH��L���Ă���悤�ł��B�n�}�g�r���V�̃s�����s�������Ђƒi�����Ă��瓦���o�����̂�����̂ŁA���̒�����H������̌̂������o���Ă��Ă��邩������܂���B

�R�{�l�D

�C�l�̊C���̉��ɂ���I�h���o�G�Ƃ����ƁCChersodromia�n�}�n�V���o�G�����v�������т܂��D ��������w�̑O�c��Ǝ����ɓ����V�A�Y�ɂ��ĐV��L�ڂ����Ƃ��̎ʐ^�����L��URL�Ō����܂��D https://zenodo.org/record/202914 �܂��C�n�}�n�V���o�G�̃��W���[�f�r���[�Ƃ�����������w�������������ٕ�̋L��������܂��D https://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/publications/pdf_images/newsletter/News%20Letter%20No.29.pdf �Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������D

�C�����̐��Ԃ₪�����肵���`�Ԃ����Ă��܂��B�s�N���Ȏʐ^�ł��݂܂���ł����B�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B�搶��D���ł��܂��o�܂����肪�Ƃ��������܂��I�I

|

�����́B �����́B2022/05/28 �����s�������S������������ �ɂāA���h���o�G�Ȃ�Elfriedella sp.���Ǝv����̂��̏W���܂����B �ƂĂ��������悭�čD���ł��B ------ �E�������ނ̉��� �EShima, H. (1988). Some remarkable new species of Tachinidae (Diptera) from Japan and the Indo-Australian Region. �E�ɓ����V�A��Pt.3 �Ȃǂ̕��������Ă݂܂������A���̐}���ڂ��Ă��炸�����ۗ����Ă���܂��B (���̌`�Ԃ̋L�q�͍ڂ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA���Ԃ��L�鎞�ɔ�r���Ă݂悤���Ƃ͎v���Ă܂��@�����݂̂����f����̂͌��������ł���...�B)�@ Elfriedella amoena���L�ڂ��ꂽ�ȉ��̕���������ꂽ��悢�̂ł����A�܂���ɓ���鎖���ł��Ă���܂���B Mesnil, L.P. 1957. Nouveaux tachinaires d�@Orient. (Deuxieme serie.) Memoires de la Societe Royale d Entomologie de Belgique 28: 1-80  �����̔w�ʂ̎ʐ^���ڂ��Ă����܂��B �����̔w�ʂ̎ʐ^���ڂ��Ă����܂��B�����������o�����Ƀs���Z�b�g�ŐG�ꂽ��A�����}�����肵�����߂� �������݁A�ꕔ�̍��т������Ă��܂��܂����B�B  �ӂ�����l �ӂ�����lElfriedella �͐��E��2��Ŕ͈͂������̂ŁC������T���̂͂����������͈̔͂��Ǝv���܂��D �ʐ^�͒��쌧�̍��R�т�2019�N7���ɍ̂������ł��D �ʐ^�ł͌��ɂ����ł����C�I�X�ʼn������̊���т�����̂ł������肵�Ȃ��ł��D (�����C�������ނł͔��B�����O�����т����鎖�ɂȂ��Ă���̂ŁC���߂̈Ⴂ��������܂���) ����ȊO�͋��k��̃}�j���A����Elfriedella �ɍs�������܂��D �������ނł̓��X�ł��O���z���т��������ƂɂȂ��Ă��܂����C�ԈႢ�̉\��������Ǝv���܂��D E. amoena �̌��L�ڂ����Ă��炸�C�Q�l�ɂȂ炸���݂܂���D

��{�l

���肪�Ƃ��������܂��B ���L�ڂ����Č��Ȃ����Ƃɂ͊m���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ������ł��ˁB�B �L�m�R�o�G�ނ�h���o�G�ȓ� �l�X�ȑo���ڂׂĂ�� ���܂ł͕��������Ƃ��Ă��A���̐悪����Ȃ�������A����������������ɓ���Ȃ������肵�Ē��ׂ��Ȃ� �ƂȂ邱�Ƃ������A�o���ڂ͂�͂�Ƃ�ł��Ȃ��[���̂ƁA�l�Ƃ̌q���肪�d�v���Ƃ悭�����Ă܂��B �撣���Ē��ׂĂ����̂�������Ȃ��̂͂��Ɣ߂������Ƃł͂���܂��� ���l�Ȍ`�ԓ�������ꂽ��A��肪��������ȂƎv�����肵�ĂƂĂ��y�����̂� ���ꂩ����������ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B

https://www.schweizerbart.de/publications/detail/artno/132066413/Lindner_Fliegen_der_palaarkt_Region_F

��L�y�[�W���A Die Fliegen der Palaearktischen Region. Familie 64 g: Larvaevorinae (Tachininae) ���ȑO�w�����܂����B Lieferung 304��Elfriedella�̏ڍׂ��ڂ��Ă���̂ŁA���Ԃ̂��鎞�ɑ��̋L�ڕ���amonea�̋L�ڕ���A�W�{�Ɣ�r���Ă݂悤�Ǝv���܂��B (Shima, 1988�̌����\�����ǂ��amonea�ɗ����邱�Ƃ͊m�F�ς�.)

�����ł��ˁD3���Z�b�g�ŁC����Ȃ�ɂ��܂��ˁD

�i���m�����̖^��w�}���ق�3���ڂ������̂ł��D�j �בւ̐�s�����������̂ŁC���f����Ȃ瑁�������������ł��ˁD Dexia �͕ʂ̊��̂悤�ł��D64f: Dexiinae |

- Joyful Note -

- Antispam Version -