��N�̂R������Ɏs�т�����ŏo���Ă��� ��N�̂R������Ɏs�т�����ŏo���Ă����g�Q�x�b�R�E�o�GSteyskalomyza hasegawai Kurahashi1982 �Ǝv�������̂��Q�n����É���ŕ߂܂��܂����B �V���̎O�����ł��������Ă���Ƃ����̂ŁA���ꂾ�Ǝv���܂����A�������Ă������ł��傤���B �y�b�g�{�g���ŃX�Y���o�`�����g���b�v������܂����A����̍�N����݂邵���ςȂ��̂�����܂��āA���̒��������Ă����̂ł��傤�A���̒��ɉ��C���V���ɕ߂܂��ĂԂ�Ԃ����Ă��܂����B

�B���l�C�����́D

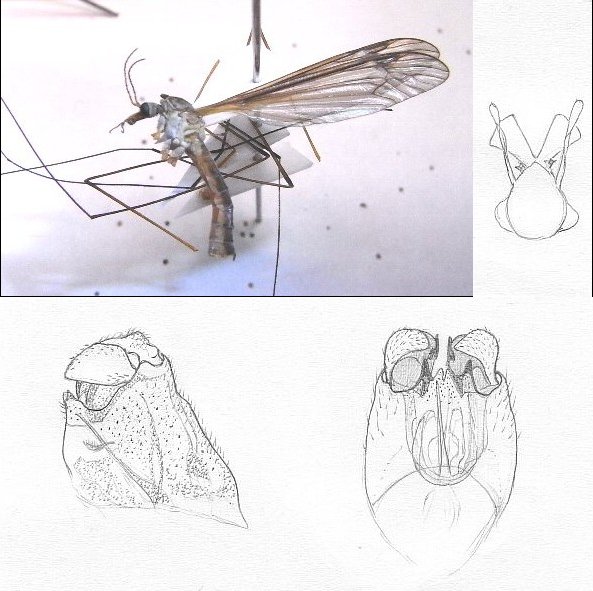

�m���ɁC�ڐߖ��[���������Ƃ�C�������ł����S�̂ɒ����g�Q������̂�������̂ŁC������ނ̂悤�ł��D http://homepage3.nifty.com/syrphidae1/diptera_web/cyclorrhapha/Steyskalomyza_hasegawaiM.jpg ���\�L�����z���Ă���悤�Ȃ̂ŁC�n�l�J���l���ł��T���Č������Ǝv���܂��D  ����̍����ʼnR�̂悤�ł����A�����A�����̕���Еt���Ă��āA����ɂ�����g�Q�x�b�R�E�o�G�̃I�X���A�̏W���܂����B��ɂ���Ƃ͓��䉺�Â��ł��B���̒��ŁA���̒��̊������������̂͂����܂ł�����܂���B ����̍����ʼnR�̂悤�ł����A�����A�����̕���Еt���Ă��āA����ɂ�����g�Q�x�b�R�E�o�G�̃I�X���A�̏W���܂����B��ɂ���Ƃ͓��䉺�Â��ł��B���̒��ŁA���̒��̊������������̂͂����܂ł�����܂���B�s�т���A�A�m�j���~�C�A�搶���A�����肪�Ƃ��������܂����B�ʐ^�̌̂Ɣ�ׂ�ƁA�r�̍��т̏�ԂȂǂ̕��͋C�����Ȃ�قȂ�̂��C�ɂȂ�܂��B��ɂ��邱�Ƃ����������̂ŁA������Ɛ����W�߂Ă݂悤�Ǝv���܂��B �������s�c���Y�@�Y |

�����b�ɂȂ�܂��B �����b�ɂȂ�܂��B�ʐ^�͎��̏Z��ł���n��ő唭�����A��T�Ԃ��炢�O���炢���鏊�Ō�����~�Y�A�u�ł��B �̒�8mm�O��@�ʐ^���ƒ��́��ŁA�E�́��ł��B�i2008�N4���@�ޗnj����Q���ŎB�e�j �ȑO���̃T�C�g�ł̎���� ����@���e�ҁFXespok ���e���F2005/04/16(Sat) 21:57 No.1143 Do you know what is this species? �Ƃ��ēo�ꂵ�����̂Ɠ������Ǝv���܂��B�iBBS�̃��[�h����"Actina"�ŏo�܂��j�@���̎��̃n�G�j����̃R �����g�́w�������̖т̒����������̂�Actina�x�Ƃ���܂����A����A�т̎ʐ^���B��܂����B �Y���������Ȃ��̂ɃG�]�z�\�����~�Y�A�u������܂����k���ِ}�ӂŁA�G�]�z�\�����~�Y�A�uActina ezoensis�@�͑̒�6.5mm���O�ƂȂ��Ă��āA�傫�����Ⴂ�܂��i���Q�Y�������Đ��炪�悢�̂�������܂��� ���j�B ���ƁAActina nigripes�@�Ƃ����̂�����悤�ł����ǂ�Ȃ��̂�����܂���B �ǂ������������������B

���Q���l�D

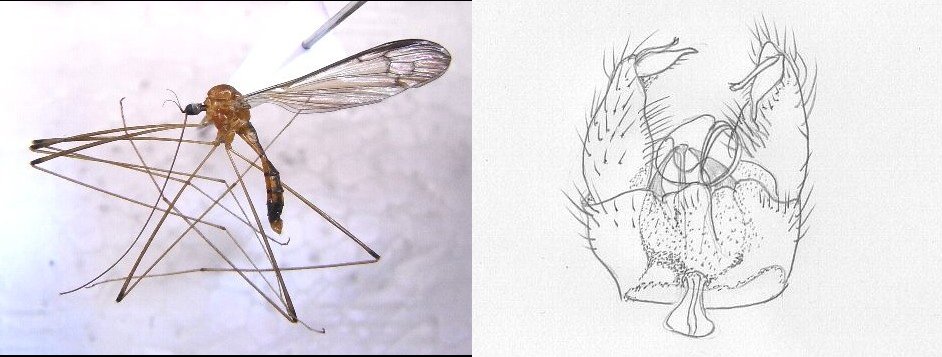

���ʂ���̎ʐ^�Ɏʂ��Ă��钷�т́C�z���̒��тł��D���̕��Ⴊ����I�Ȃ��Ƃ��̒��т���C���炭Actina���Ǝv���܂��D Actina�����Ƃ���ƁC�r�̐F�ʂȂǂ���G�]�z�\�����~�Y�A�u Actina jezoensis �Ǝv���܂��D Actina���̂R��̈Ⴂ�ɂ��ẮC���L�̕����ɏ�����Ă���܂��DA. nigripes�́C��r�̊�t�ߑS�̂��ÐF�ƂȂ�܂��D http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=ART0008228450&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=Z00000016288980&ppv_type=0&lang_sw=&no=1208870190&cp=

Nagatomi, A. and Tanaka, A.�̓��{�YActina��Allognosta�̘_����Actina�W��key�̕�����PDF�ɂ��ēY�t���܂����D�Q�l�ɂ��Ă��������D�����̂��̂Ȃ炨���肢��������Ό����Ȃǂ͌����ł��܂��D���̘_����A. japonica�͍���A. deidamia Lindner, 1936�̃V�m�j���ɂȂ��Ă��܂��D

�Y�t�F4485.pdf (93KB)

�s�їl�A�A�m�j���~�C�A�l�A���肪�Ƃ��������܂��B

���������܂ň��������܂����B �������A���̊Ԃɂ����m��ʒ��ɏo���킵�܂��B �܂����̐߂͂�낵�����肢���܂��B |

|

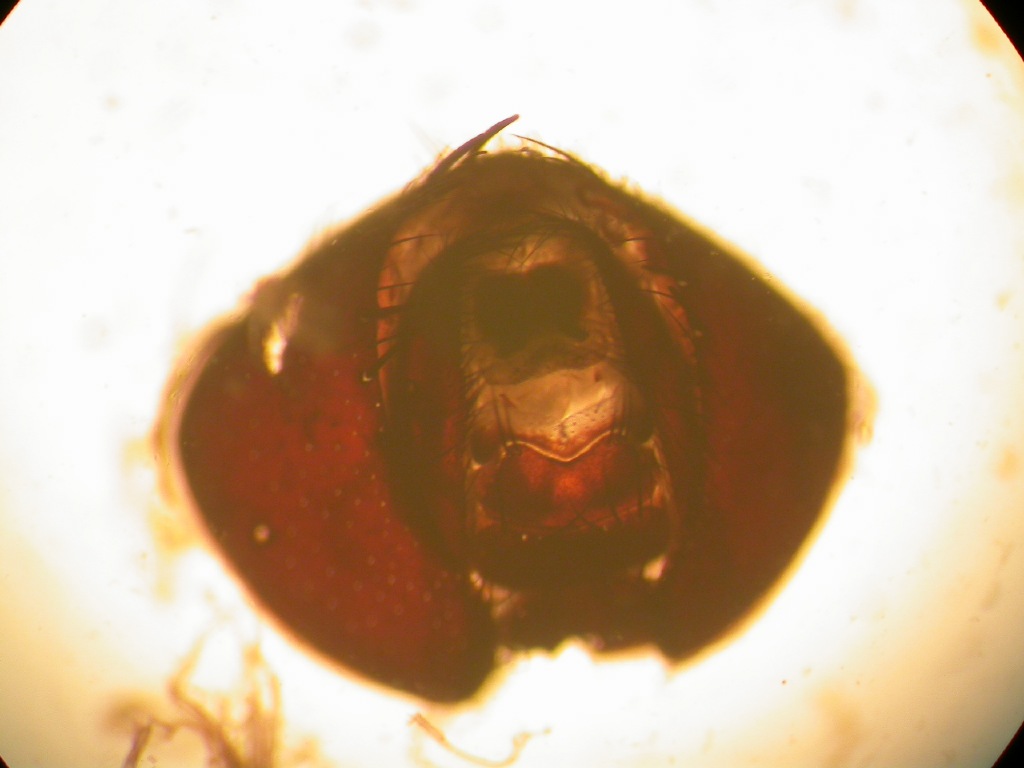

�ŋ߁A���܂łɍ̏W���Ă������j�N�o�G�̎��̕�����KHO�ŏ������ĉ�U���A��������݂Ă��܂��B�������ǂ����Ă��킩��Ȃ����̂�����̂ł����A�܂��߂ɉ�U����A���Ȃ�̌̂�Fauna Japonica�̐��B��̐}�œ���ł������ł��B

���n�������������Ă���̂�Y�e���Ђ������̂��Ƒ��������o����̂ŁA���Ԋw�I�ɋ����[�����l�������ĂȂ��Ȃ��ɖʔ������̂ł��B���Ƃ��V���^�J�j�N�o�G�ł��ƍő�22�����x�Ȃ̂ɑ��āA�i�~�j�N�o�G���Ɠ����̃T�C�Y�Ȃ̂�60���܂��B���̍��͂������B�Z���`�j�N�o�G�͕����ɂ���50�قǎY�ނ炵���̂ŁA�l���ŊQ���������ނ͎Y�e���������̂ł��傤���ˁB |

|

����ƐV����}�ӂ��͂��܂����D

�n�G�ڊT����V���ɒlj����ꂽ�����ɂ��ẮC���炵�����e���Ǝv���܂��D ��v�����ł̊e���ʖ��̂̈ꗗ�����ɕ֗��ł��D �����\���C�����\�̉Ȃ���{�ŋL�^�����\���̂���Ȃ��܂�Ő�������Ă���C���k��̑o���ڃ}�j���A�������̂܂܈����������I�ɒ��ׂ�ꂻ���ł��D �茳�̕W�{�ׂ�̂��y���݂ł��D

�s�т���ɐV���}�ӂɂ��Ă��J�߂��������܂������C�\���Ɍ������Ď��M�ł��鎞�ԓI�]�T���Ȃ���Ԃŏ��������̂ł�����C���낢��ƊԈႢ���U������āC�ǎ҂̕��ɂ͌�������f�����������Ă��邱�ƂƎv���C�\����Ȃ�����ł��D�����ƑS�̂����āC�������ׂ��_�����炩�̕��@�Ō��\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����C���ݓ��{�Y���������̉����̃A�~�J�ȁC�z�\�J�ȂȂǂ̐����ƃI�h���o�G�ȁC�����o�G�ȂȂǂ̎��M�ŖZ�E����Ă��܂��āC���̒i�ɂȂ�܂���D����𑁋}�ɏI����āC�Ă܂łɂ͂Ȃ�Ƃ����ʂ̐�������\�������Ǝv���Ă��܂��D�����炨�肢����̂͋؈Ⴂ�ł����C�ԈႢ�Ȃǂ��C�Â��ł����琥�w�E����������K���ł��D

�O�}�搶�A�s�їl�A�F�l�@����ɂ��́B

�@�V���}�ӂ͔���Ȃ��ƁA���Ă����Ȃ��悤�ł��ˁB �@�����A��z���������Ǝv���܂��B �@�V�_�R�o�G�Ȃ����X�̂�܂����A����o�Ă���̂ł��傤���H �@�ǂނ܂ł̊y���݂ɂ��Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�V�_�R�o�G��Teratomyzidae�͓��{�Y�͂R��ŁC���ׂĖ��L�ڎ�ł��D�s�т���������ƃ��}�g�̖��̂̊�ʂ���l�ɒW�F�̎�C����ɉ���{���Ɖ����哇��1��C�̍��v�R��ł��D

��p�⒆���C�t�B���s��,�{���l�I�C�����C�l�p�[���Ȃǂ�30�킭�炢���L�ڎ킪����܂��D���{�Y�̎�̂悤�Ȕ���̕��̂ق��ɁC���ɔ���������C���������܂�p�Ȃ��Ȃ���Q���܂܂�܂��D���̎�Q�͂܂����{�Ō��t�����Ă��܂��C���d�R�Q���̎R�n�ɂ͐�������\��������܂��D |

- Joyful Note -

- Antispam Version -