|

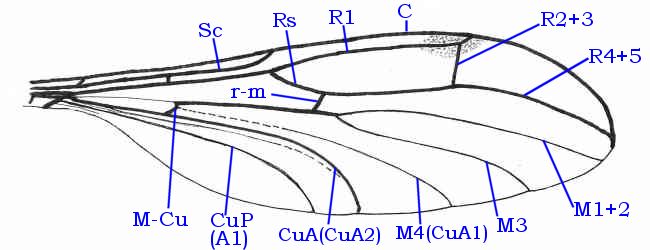

Aclerisさん。あなたが同定されたとおりホソキノコバエ科Bolitophilidae(または亜科)のBolitophila属のBolitophila亜属(ヒメホソキノコバエ亜属)の1種です。また,翅脈相の名称もよろしいかと思います。

Bolitophila亜属は以前はBolitophilellaの学名が用いられていましたが,現在はこの属の模式種がR2+3脈がR1脈に合流する種であることがわかり,亜属名の変更,BolitophilaがCliopisaに,BolitophilellaがBolitophilaに変更になりました。 なお,Bolitophila亜属には3種がOkada(1934,1935)によって日本から記録されていますが,雌ですと同定がやや困難でしょう。上記の文献はInsecta Matsumuranaの9巻のそれぞれ,12-18,154-156ページに出ていますので,pdfで見ることが出来ます。参照してみてください。

アノニモミイア様、早速の返信ありがとうございます。

糸角亜目の翅脈は、退化的なものでは読み解くのが大変ですが、なんとなく判ってきたような気がします。 また、文献の紹介もしていただきありがとうございます。 早速、ダウンロードして見てみましたが、、、、、 ドイツ語なんですね。。。。 オスが採れたときに、性根を入れて読んでみたいと思います。 それまではBolitophila(Bolitophila) sp.としておきます。 ありがとうございました。 |

|

田中川さん,先日は思いがけなく津でお会い,拝顔できて良かったです。

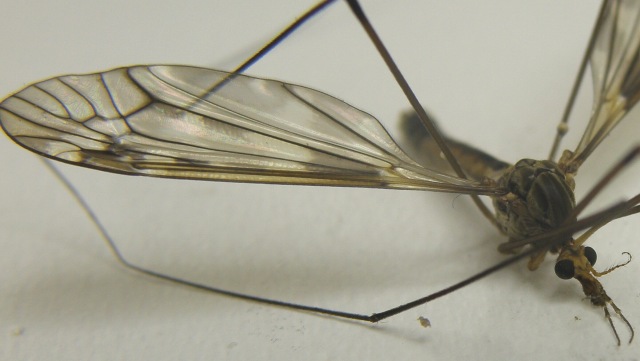

さて,お尋ねのガガンボはTipula属(キリウジガガンボ属とでもいうのでしょうか)であることは間違いないのですが,この属にはおびただしい数の種(もちろん多くは未記載でしょうが)があって,写真では専門家でも同定が困難でしょう。 腹部の色彩,翅の斑紋からはヤチガガンボ(Tipula(Vestiplax)serricauda Alexander)に類似していますが,本種にもいくつかの近似種があるようです。達磨大師など専門家のコメントがあるまで当面,ヤチガガンボまたはその近縁種とされて処理したらいかがでしょうか。

アノニモミイア様,いつもありがとうございます。

先日はお会いでき光栄至極。会場で先生のお姿を探しておりましたら,「雲の上におられるような偉大な方で,あの先生にお声をかけようとするのは恐れ多いことです。私にはとても出来ません」と言っている方もいました。お会いして,この掲示板でのコメントからも偲ばれるように心優しい先生で,ほっとしました。 来年もよろしくお願いします。 ヤチガガンボに類似とのこと,一度調べてみます。

しばらく見ないとガガンボねたが溜まりますね。

アノニモ先生のお見立てのとおり、これはTipula (Vestiplex) ノコギリガガンボ亜属の一種です。 やはり、写真ではきついですね。 田中川様、お会いできてよかったです。ネット上での知り合いは直にお会いするまで、なにか、正体のないような、得体の知れない感じがするものですから。

達磨様,ありがとうございます。

来津の折にはお会いできて嬉しかったです。 写真ではきついとのこと,こりゃ一度ガガンボを抱えて達磨様の許へ馳せ参じないと正解が出てきませんね。 今年はガガンボをしっかりと捕まえるようにします。 今年もよろしくお願いします。 |

|

ハエ好きの皆様、どうもです。

双翅目談話会の会員の方にはすでにお知らせが届いていると思いますが、11/22に茨城県自然博物館において双翅目談話会関東同定会が開催されます。正体不明のハエに悩んでおられる方は標本を持って関東同定会にいらしてください。もしかしたら正体がわかるかも知れません。なお、未定でした基調講演は大石さんのミギワバエ科のHydrelliaとNotiphyla(主に前者)の種の検索をお願いすることになりましたので、ミギワバエ科に興味がおありの方は必見だと思われます。 ということで、参加される皆様11/22にお会いしましょう! ケンセイ@生息地:小平市

私参加させていただけますか?

達磨様、ご無沙汰しております。

ぜひご参加ください!! 歓迎します^^ ケンセイ

達磨様

それと、ガガンボやガガンボモドキの標本(三角紙入り)を少し持って行きますのでよろしくお願いします。 ケンセイ

達磨様

なお、お持ちする標本は同定依頼ではなく、研究用に提供する標本なのでご安心ください。 ケンセイ

時間ぎりぎりまで時間調整をしましたが、ワシはやっぱし今回は無理そうです。あ〜〜〜〜〜〜ん・・・・

明日、よろしくお願いします。

ところで、スタートの時間は何時でしょう?

通常、10時開始のことが多いですね。

皆様、昨日はお世話になりました。

懇親会に出たかったのですが、、残念。 そのうち、栃木で同定会開いてください。

11月22日の同定会&懇親会に出席された皆様、お疲れ様でした。

直前に何名か欠席の連絡があり、一時は20名集まるかどうかひやひやしていましたが、無事26名ほど集まり盛況のうちに終わることが出来ました。 ということで、出席した皆様、どうもありがとうございました。来年も関東同定会を11月に開催する予定なので、またよろしくお願いします。日程や場所などが決まりましたら早めにアナウンスさせていただきます。 ケンセイ

達磨様、昨日はありがとうございました。

>懇親会に出たかったのですが、、残念。 懇親会は2時間の飲み放題だったのですが、店が、がらがらだったので4時間粘ってしまいました^^ >そのうち、栃木で同定会開いてください。 了解しました。来年は栃木で行いたいと考えていますので、正式に決まりましたらご相談させていただきます。 ちなみに昨日(23日)は大石さんが関東の里山のキノコバエやミギワバエを採りたいというリクエストがあったため、私のフィールドである狭山丘陵を案内しました。成果はそこそこあったのではないかと思います。 ケンセイ

ケンセイです。

メールをはじめたばかりの大石さんよりメールが届きましたので皆様にもお知らせします。 −−−−−−−−以下大石さんのメール−−−−− 総会はお疲れ様でした。また翌日は採集お付き合いいただきありがとうございました。その後も、秩父・飯能(入間川)・静岡(大谷・竜爪山)と採集し、Trichoceridaeを200頭ほど、キノコバエを100頭ほど、それから海岸の古いテトラポットで海浜性のアシナガバエ(記録のない種らしい)などかなりの成果で、機嫌よく帰ってきました(30日)。Trichoceridaeはまだ全くみえてきませんが、晩秋から早春まで発生し、種によって発生期も違いがあるようです。いたるところに見られ、大体2−3種は混生しているみたいです。地域的にどの程度分化しているか見極めるのが今後の重要なテーマで、もし分化していれば、冬に楽しめる貴重なDipteraになるとおもいます。 −−−−−−−−−−ここまで−−−−−−−−−− ということで、大石さんはいよいよキノコバエやガガンボダマシに取り組み始めたようです^^ ケンセイ |

- Joyful Note -

- Antispam Version -