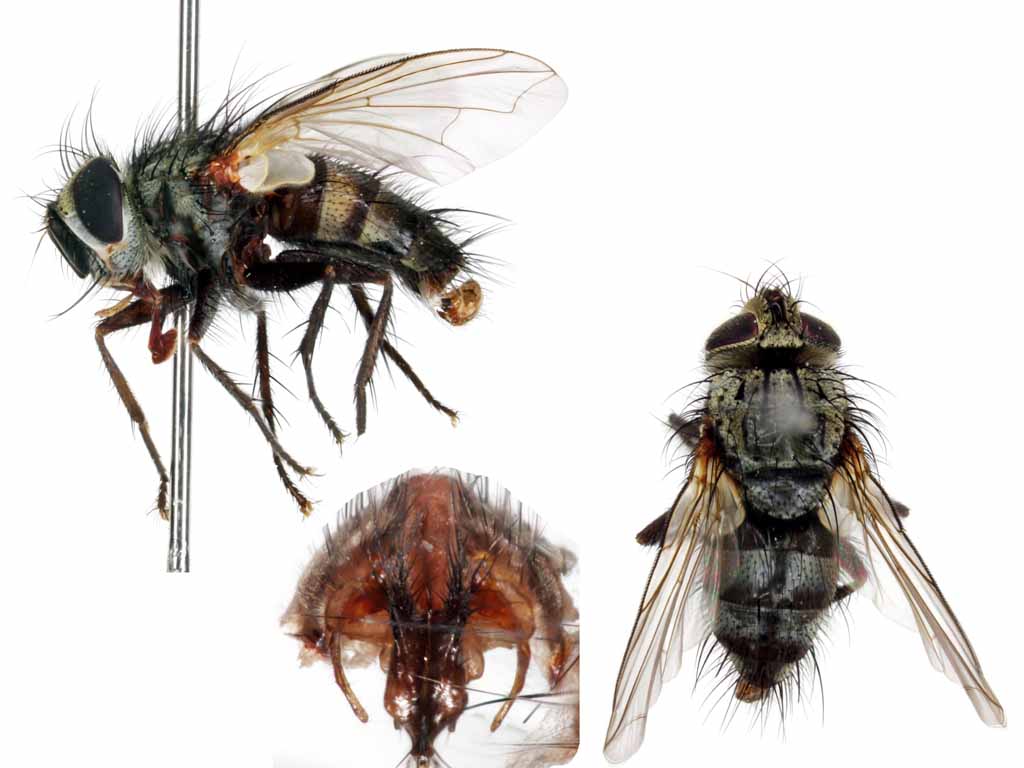

海岸にたくさんの海藻や貝類が打ちあがっていました。 海岸にたくさんの海藻や貝類が打ちあがっていました。そこにツマグロイソハナバエとおぼしきハエがたくさん居ました。 大図鑑にはツマグロイソハナバエと出ておりますが、同じ学名でこちらのリストにはノトツマグロイソバエとなっております。どちらが正しいのでしょうか。  こちらはツマグロイソハナバエの雌でしょうか?体長は5ミリ以上ありました。 こちらはツマグロイソハナバエの雌でしょうか?体長は5ミリ以上ありました。先に投稿のあったハマベホソバエの仲間とも良く似ています。 ハマベホソバエ科というのも大図鑑には出ていませんでした。 一体、この科はどこから出てきたのでしょうか。今現在使われている科名なのでしょうか?

同定されたとおりツマグロイソハナバエの♂♀です。この和名は北隆館の新訂図鑑で諏訪正明先生が使っています。本種がハナバエ科Anthomyiidaeに属すること、能登に生息が限定されていないこと、などがノトツマグロイソバエから改名された理由ではないかと推測しています。

三枝豊平様、ツマグロイソハナバエ確認していただきありがとうございます。また、改名の事情についても謎を解いていただきありがとうございます。

2009年4月6日に青森県下北半島東通村太平洋岸でとったものです。これも、ノトツマグロイソバエでよろしいでしょうか。 2009年4月6日に青森県下北半島東通村太平洋岸でとったものです。これも、ノトツマグロイソバエでよろしいでしょうか。求愛行動と思われる動画も撮ってあります。http://snowmelt.exblog.jp/10100592/ ご覧ください。 |

|

私の場合,甲虫屋から転向したので,双翅目界はかなり変わった世界と感じている.

甲虫屋の時代には,甲虫学会や鞘翅学会の同定会に参加すれば,その道の専門家などによる同定が結構気軽に受けられる雰囲気であった. また,神奈川の平野氏など専門家に近いハイレベルのアマチュアが多数ひかえており,すごいスピードで同定していた記憶がある. 一方の双翅目界は,専門家に見てもらえるような同定会がほぼ皆無であり,アマとプロの接点がほとんど無い. 私のような,田舎のアマはプロに見てもらうようなコネも無く,文献を頼りに苦悩するしかない. また,埼玉の玉木さんが亡くなった今となっては,広範囲の双翅目を熟知したハイレベルのアマチュアも皆無に近い. 私としては,双翅目ほど種類数の割にアマチュアの少ないグループは無いと思われる. 一方,双翅目談話会も会員数だけは多いが,実動部隊は10人程度と思う. ところで,先日の総会で有弁類の専門家である倉橋先生に3頭ほどイエバエ科の疑問種を見てもらったが,1頭毎にかなり丹念に見ているのが印象的であった.(倉橋先生に総会でお会いするのは2回目であるが,標本を見てもらったのは初めてであった) 昔,鞘翅学会の同定会の時に,とある先生に数頭の小甲虫を見てもらった際には,殆どの種類を肉眼でざっと同定し,残った種類についても実体顕微鏡でさっと見ただけで即断したような記憶があり,今回の倉橋先生とはかなり対照的であった. 森林総合研究所研究報告の「森林昆虫のモニタリングに必要な経費―カミキリムシ類によるモデルケース―」によると,「1,300 匹あまりの日本産カミキリムシ標本を同定するのに必要な時間は、カミキリムシの分類に精通した研究員の能力であれば、1日ないし2 日と考えられる」と記されているが,果たして双翅目でこのようなモデルを考えるとどのような結果になるか興味深い. 恐らく双翅目の場合,専門家であってもより細かく調べる必要があり,これほどの速度では同定出来ないのではないかと思われる.

市毛さん、こんちは。

私の場合、同翅目も好きで扱っていますが、やはりかなり苦労しています。斑紋などが発達している種群は小型種でも肉眼でかなり識別できるのですが、斑紋のない小型なグループでは、双翅類と似たような状態です。 双翅については、色彩の地味な小型の種群が多く、特徴のレベルが人の感性で感じ取りにくい程度である場合が多いので、一見して同定できないこととなり、結果 同定が難解となってしまうものと思います。 種類数の多い分類群の場合、その分類群の専門家でないと、標本を見て即断するのは、よほど特徴的な種を除き、かなり困難と思います。 私の場合、イエバエなど文献がある程度しかっりしている群でも、検索結果を最終確認できる図(交尾器など)がないと確定しきれないことが多く、結局 使いきれないでいます。 アマチュアとして期待したいのは、文章だけでない 絵解き検索表です。 そもそも、形態を文章で表わして、人が文章を読み取り、頭の中で形態に再編成する、という過程はアマチュアにとってかなり無理があります。(記載は必要ですが、とても難解と感じています。百聞は一見にしかずです) 専門家との橋渡しの役割をアマチュアが果たせたらよいのですが、そう簡単にそこまで到達できないので、皆苦労していると思います。 わかった種だけでも、全形や特徴部分を写真や図にして取りまとめていくことは重要と思います。 みんなで作る双翅目図鑑のような活動は、双翅目の同定の普及には大切な一歩となると思います。 なかなか進まない双翅目の同定ですが、ここの掲示板の各位のご協力をいただきながら 地道に進めていきたいと思います。 ところで、私は、この掲示板の敷居は高くはないと思っています。 わからない種が多いので、投稿される方の期待に応えられないだけと思っています。 掲示板の前書きに、同定が困難な事情を添えて『わかったらラッキー程度の意識で投稿いただく』ように注意書きをしておいたらいかがと思います。 |

|

田中川様.

キゴシガガンボLeptotarsus(Longurio) pulverosusは,翅が暗色で非常に長い脚を持ったガガンボです. 生時の腹部のオレンジ色も顕著で,日本産ガガンボの中でベストテンに入る美麗種だと思います. みんなで作る双翅目図鑑のガガンボ頁に画像があります.

これはキリウジガガンボなどの属するTipula属に近縁のホソガガンボ類Nephrotomaの1種です。本属は北隆館の新訂図鑑に掲載されている以外に多数の種が日本からも記録されています。

三枝様.

確かに,Rs脈が短いのでNephrotoma属ですね. 田中川様. ガガンボ科については,「日本産水生昆虫―科・属・種への検索 」に属までの検索が収録されていますので御一読下さい.

三枝豊平様、茨城_市毛様、ありがとうございます。

類似種が多くて、種の同定は諦めなくてはならないということですね。 大きな個体だから、いろんな方が写真に撮られているのかなと思いましたが、ネット検索しても同じような個体はなかなか見つかりませんでした。私のようにキゴシガガンボと間違えてしまうこともありそうです。 ご紹介いただいた図書は一度図書館にでも行って見てきます。 |

|

アグイホソイエバエは、2000年に中国沈陽師範学院の張春田さんと倉橋弘先生が感染研の所蔵標本を洗いなおして、連名で安居院宣昭さんに献名して記載されたばかりの種です。

タイプシリーズも、ホロタイプが1966年に倉橋先生が登別温泉で採集された個体、パラタイプがホロタイプと同じ場所で同じ日に採集された個体と1963年に加納六郎先生が札幌の円山で採集された個体です。 ですから、まだまだ基本的な分布データがあまり出てきていない種だと思います。 あと、雄交尾器は、第5腹板により強く種の特徴が出るようなので、これもチェックする必要があるかと。 ちなみに、私の手元にはおそらくアグイホソイエバエの雌だと思われる標本が1個体あります。後で写真を紹介いたします。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -