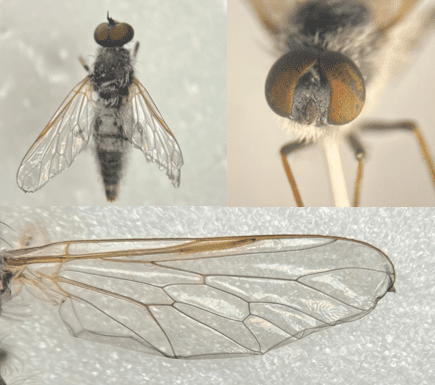

�A�V�}�_���u�������̃u���ł��傤���H �A�V�}�_���u�������̃u���ł��傤���H����̐�[���畠����[�܂ł̒����͖�3.3mm�B�����ƕ����ɋ�F�̔��䂪�����܂��B 2024/11/17 �����s�����q�s�ŎB�e

tosaka�l�D

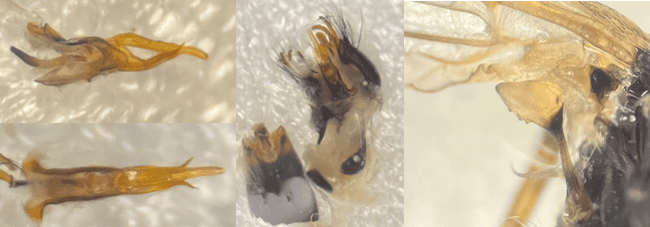

�u���̃I�X�����ł̓���͍���Ǝv���܂��D �Ȃ��Ȃ�C�����\�����X�����������͗c����匂�ΏۂƂ��Ă��̂�������Ă��Ȃ����߂ł��D �܂��C��(2017)�̐}�ł�����ƁC���Y�ŐF�ʂ���є������啪�قȂ��Ă���܂��D �Ȃ��C���������ژ^(�s�j�l)�ł݂�ƁC�����s�{�y��22�킪�L�^����Ă���܂��D �� ����. 2017. �������Y�u���Ȃ̓���ƕ��z . �z�V�U�L�O���[�����c�������ʍ� , (21): 1–122 https://www.green-f.or.jp/kenhou/suisei_kontyu/Sbhgf_21_001.pdf |

�����b�ɂȂ��Ă���܂��B �����b�ɂȂ��Ă���܂��B9��18���A�s���̊w�Z�r�I�g�[�v�r�ɂāA���ʂV���Ă��������o���ڂ̗c���Ǝv����̂������܂����B �̒���6mm���x�ł��B �K�K���{�ނł͂Ȃ����Ǝv���܂������A�������ł��傤���H ��܂��Ɂu�ȁv���x�܂łł�������܂��Ə�����܂��B ��낵�����肢�������܂��B

�����䒎�l�D

�n�i�A�u�ȊO�̗c���͑S���킩��܂���D ���߂�Ȃ����D

��遗�s�їl

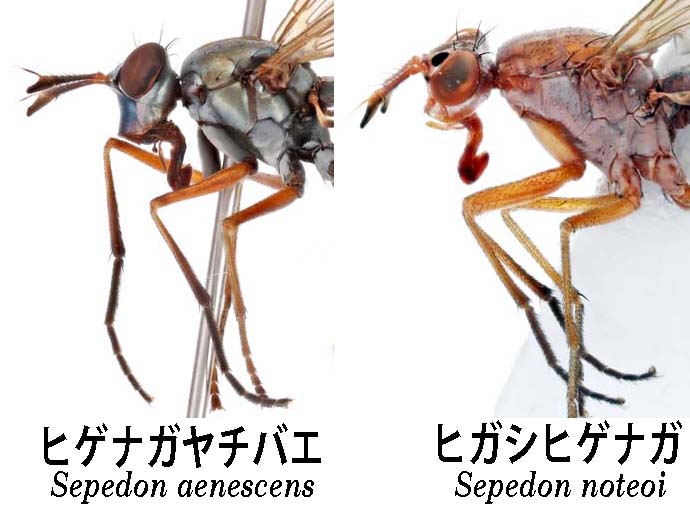

�Ƃ�ł�����܂���B �������肪�Ƃ��������܂��B �Ȃ�Ƃ��l�ꔪ�ꂵ�āA�Ƃ肠�����u���`�o�G�ȁv���ȁH �Ƃ����Ƃ���܂ŗ����̂ł����c �������������ł͂܂��Ńq�Q�i�K���`�o�G���L�^���Ă���̂ŁA�܂��܂��߂Â����̂��ȁA�Ǝv���܂����������ł��傤�H ��͂�c���͂ނ��������ł��B

�����䒎 �l�D

�悭�����ׂɂȂ�܂����ˁD ���g(2018)���`�o�G�� Sciomyzidae, ���{�Y�������� ����: �ȁE���E��ւ̌�����C�w��(2005)���{�Y�c���}�ӂł́CSepedon aenescens�q�Q�i�K���`�o�G�̑��ʐ}�����Ȃ������̂ł킩��܂���ł����D �l�b�g�Œ��ג����ƁCbugguide.net�ɓ�����Sepedon tenuicornis�̔w�ʂ���̎ʐ^������C���ɂ悭���Ă��܂����D https://bugguide.net/node/view/1719839 �Ȃ��ƁC�s���ł��Ɠ����̃q�K�V�q�Q�i�K���`�o�G(Sepedon noteoi = Sepedon oriens)�����z���Ă���\���������̂Œ��ӂ��K�v�ł��D

��遗�s�їl

���J�Ȃ��ԐM���肪�Ƃ��������܂��B �ق��Ƃ��������ł��B �Ƃ肠����Sepedon(�q�Q�i�K���`�o�G���H�j�ŋL�^���Ă��������Ǝv���܂��B �ގ���̃q�K�V�q�Q�i�K���`�o�G�͂܂��������Ƃ��Ȃ��ł����A�u�n�G�n���h�u�b�N�v�ł̓q�Q�i�K���`�o�G�����F���������A�c�����������̂悤�ł��ˁB ���ꂩ��͂�������������Ă��������Ǝv���܂��B  �����䒎 �l�D �����䒎 �l�D���E�������C�݂����������̌̂��q�Q�i�K���`�o�G�C�����F�̒n�F�̌̂��q�K�V�q�Q�i�K���`�o�G�ƂȂ�܂��D

��遗�s�їl

������₷�ʐ^�A���肪�Ƃ��������܂��I ���ꂩ��A���p�����Ă��������܂��B |

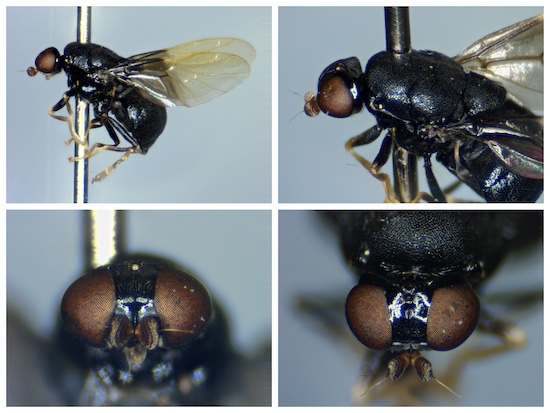

�͂��߂܂��āB�ŋߑo���ڂɂ��ڂ�������悤�ɂȂ�܂����B �͂��߂܂��āB�ŋߑo���ڂɂ��ڂ�������悤�ɂȂ�܂����B�|�ѓ��̍y��ۂɏW�܂��Ă����V���E�W���E�o�G�����̏W���A�����\�ɂ������Ƃ���^�C�����V���E�W���E�o�G�ɒH�蒅�����̂ł������z�����킸���M������܂���B �ǂȂ���������������ƍK���ł��B 3���H �̒���3.4mm �D���O�w���тȂ� �w������2��

R.B �l�D

�����ԍׂ������ׂĂ�����悤�ł��ˁD �O�r�t�߂̔��Ȗт��CJDD�̎ʐ^�Ɣ�גZ�������܂��D https://www.drosophila.jp/jdd/sp/content/0205060702090004.html

�s�� �l

���肪�Ƃ��������܂��B�悭����ׂ�Ɗm���ɒZ�߂Ɋ����܂��ˁB D. immigrans ���m�F���܂������������������x�͒��т������Ă���̂ł��ˁc �܂��ڂ��ł��Ă��Ȃ��̂ł������o���Ă������Ǝv���܂��B

R.B����

�͂��߂܂��āB ������Ă���悤��D. immigrans���߂��̂��ȂƎv���܂��B D.immigrans�͕����w�̎O�p�͗l���͂����肵�Ă��܂��B �����̐�[���������܂�܂��B |

- Joyful Note -

- Antispam Version -