|

先日,Zoological Recordの2007年版で,長野県からフンバエの新属新種Orchidophaga gastrodiacolaが記載されているのを知り,論文を取寄せてみました.

写真を見ると,翅の先端が暗化した体長約5mm程のPsilidaeのようなフンバエです.(ほんとにフンバエ?) 記載に使用した標本は全てオニノヤガラから羽化した標本とのこと. 記載者が昆虫を専門とする人ではないので,本文に体長の表記が無かったり,交尾器も平圧したプレパラートの写真だったりとかなり変わった論文でした. Kato, M., K. Tsuji & A. Kawakita (2006) Pollinator and stem- and corm-boring insects associated with mycoheterotrophic orchid Gastrodia elata. Annals of the Entomological Society of America 99 (5): 851-858.

非常に古い書き込みへの返信で恐縮ですが、今年になってこの Orchidophaga gastrodiacola は、セマダラハネオレバエ Chyliza vittata Meigen, 1826 のシノニムとされたようですね。

記載時には、DNAの塩基配列なども考慮してフンバエ科の Delininae に近縁と推定されたようですが、市毛様の見立て通り、有弁翅類ですらない Psilidae だったようで、いろんな意味で驚きです。 ご存知の方も多いかと思いますが、個人的な備忘録もかねて書き込ませていただきました。 参考:Sueyoshi, M. 2013. Orchidophaga gastrodiacola Kato, 2006, is Chyliza vittata Meigen, 1826 (Diptera: Psilidae): discussion on its taxonomy and biology. Zootaxa 3620 (3): 473-480

Campsicn様.

やはり,そうでしたか. Kato et al.(2006)では,オニノヤガラGastrodia elataからOrchidophagaとナガモモブトハナアブAzpeytia shirakiiを記録していましたが,偶然私もオニノヤガラの周辺からChylizaとナガモモブトハナアブをたくさん採ったことがありました. 元々,フンバエ科の小型種とハネオレバエ科等との区別に悩んでいたので,もしやと思ってました. この論文には気づきませんでした.書き込みありがとうございました.

この件については、DNAデータの不注意な乱用の例として、英国の双翅学者Peter ChandlerがSciaroideaのメーリングリストの中で批判しています。以下それを添付しておきます。

添付:8524.doc (30KB)

Kato論文については、著者らの勇み足はもとより、米国昆虫学会の会誌なので、レフェリーはいったい何をボヤーとしていたのか、その真価が問われます。

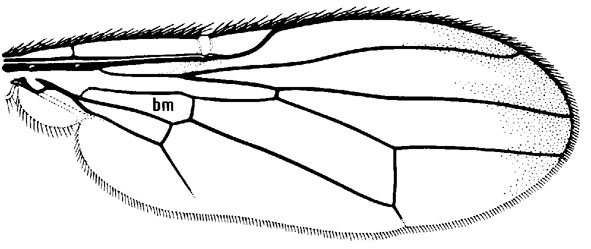

誰が見ても、この論文に出ている写真からはフンバエとは思えず、Acalyptrataeをある程度知っている人ならハネオレバエ科であることは一目瞭然です。  Kato論文でフンバエ科と誤同定された種が、実際はハネオレバエ科のChyliza属であることは、同論文に含まれるこのハエの翅の写真(添付)を見ると明確です。前縁脈にきわめてはっきりとした、しかも長めの切目(costal break)が見えます。そしてこの部分に達するはずのSc脈の弱い主要部が原文の付図ではきわめて不明瞭に前縁脈とR1脈(前縁脈に達する顕著な黒い脈)の間にかろうじて認められます(ここに引用した図では消えている)。また、いわゆる臀室、真のCuA室の末端が直角ないしやや鋭角になっています。そのほかにも、ハネオレバエ科の特徴がでていますが、上記の前縁脈の切目と弱いSc脈、直角ないし鋭角のCuA室の末端はフンバエ科には見られないものです。 Kato論文でフンバエ科と誤同定された種が、実際はハネオレバエ科のChyliza属であることは、同論文に含まれるこのハエの翅の写真(添付)を見ると明確です。前縁脈にきわめてはっきりとした、しかも長めの切目(costal break)が見えます。そしてこの部分に達するはずのSc脈の弱い主要部が原文の付図ではきわめて不明瞭に前縁脈とR1脈(前縁脈に達する顕著な黒い脈)の間にかろうじて認められます(ここに引用した図では消えている)。また、いわゆる臀室、真のCuA室の末端が直角ないしやや鋭角になっています。そのほかにも、ハネオレバエ科の特徴がでていますが、上記の前縁脈の切目と弱いSc脈、直角ないし鋭角のCuA室の末端はフンバエ科には見られないものです。

三枝様,詳しい解説ありがとうございます.

また,Chandler氏のメーリングリストもありがとうございます.同様な問題が複数出ており,色々と問題視されているとは知りませんでした. 丁度末吉さんからまとめて別刷りが送られてきまして,Zootaxaの論文も入っていました. 毎年,この時期になると色々な大学の生態学の学生から,ハナアブや双翅目全般の同定の依頼メールが届きはじめます. 大概のテーマは,特定の植物にどのような昆虫が集まるかという研究のようです. 中には,何百という標本を同定して雌雄の比率まで知りたいとのメールもあります. 毎回,双翅目の同定の困難さを伝え,参考文献をもとに自力で科レベルでまとめなさいとの返事をしております. pollinatorとしての双翅目の比率が無視できないようですが,同定が出来ないので色々と無茶な論文が出るのかもしれません. 三枝様の言う通り,Katoの論文が米国昆虫学会の査読を通ったのも驚きです. |

2013年9月7日に新潟県佐渡島、両津港付近の浜辺で採集したハエです。この画像は♂だと思います。大きさはだいたい4.5-5.0mmくらいです。 2013年9月7日に新潟県佐渡島、両津港付近の浜辺で採集したハエです。この画像は♂だと思います。大きさはだいたい4.5-5.0mmくらいです。日本のイエバエ科の亜科の検索表でミズギワイエバエ族までいき、属の検索表でカトリバエ属となりました。そこから更にウミベカトリバエにたどり着くことができました。 採集した個体の後脚にはmetatarsusにpadらしきものがあるにはあるのですが、257ページのText-fig.43 とは少し違う気がするのですがこれはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

これは・・・!!

後脚付節のpadの形状が、どちらかというとウミベカトリバエよりはハマナコカトリバエ(日本のイエバエ科Text-fig.47)に近いように見えるので、現在検討課題になっているカトリバエのような気がします。 検討課題になっているLispeは2種類あって、一つはハマナコカトリバエとゲニタリアはそっくりだが翅に斑紋がないもの、もう一つはゲニタリアが日本産の既知種とは全く異なるものです。 ゲニタリアがハマナコそっくりな方は、数年前に新潟市の海岸で1♂だけ採集したものの、粗忽者ゆえに不注意でゲニタリアを破損して、追加個体も採集できていないので保留のままになっています。採集場所は大雨が降ると水たまりができる湿った砂地という環境です。トウヨウカトリバエとケヅメカトリバエは採っているのですが、肝心のものが見つからないのです。 ゲニタリアが異なる方は、ソーティングの依頼を受けた標本の中に入っていたもので、採集地は宮城県の某河口の砂浜だそうです。こちらはwebアルバムに標本写真があります。パスはsato、Lispe1〜7がその標本です。 http://gallery.nikon-image.com/170402026/albums/795400/ これも記載のためには状態のよい標本がなるべくたくさん必要なのですが、今のところ採集できていません。 SGR様の採集された標本が検討課題のものと同一の種とは限りませんが、少なくとも日本のイエバエ科では当てはまる種がなさそうなので貴重な標本と思います。できれば標本を倉橋博士に見ていただくことをお勧めします。連絡先をご存じない場合は私が仲介いたしますのでメールをお送り下さい。

SGR 様

猫又 様 みなさまおはようございます. 貴重な情報を提示くださいまして,ありがとうございます. 同様のものを今年の初夏に採集したのですが,同定が手におえなくてお蔵入りしそうになっていました.場所は山口県萩市と島根県益田市です.河口の砂地でミギワバエ類を追いかけていました.腹部の紋とゲニがハマナコとよく似ていながら,翅に紋がないものです. 新潟でも採れていたのですね.秋にも採れるのですね. 皆様の標本を倉橋先生に見ていただくのでしたら,私のものもご一緒させていただいてもよろしいですか?

猫又様

さんご様 御回答ありがとうございます。 そうなのですか!少し驚きです。 このハエは(私が採集した場所では)曇り(やや雨)の日、また晴れの日でも砂浜にいましたが数は少なく、動きがはやいためあまり多くは採れませんでした。今手元にあるのはこの画像の♂が1個体と(全く同じ場所で採集した)♀が3個体です。♂は1個体しか採れていなかったのと、現地で標本を作成するという悪環境であったため破損を恐れてゲニタリアはだせていません。掲示板の御回答次第でKOH処理をしようと考えていましたが、とりあえずはそのまま保管しておきたいと思います。 私は倉橋博士の連絡先を存じませんで、猫又様に仲介役をお願いしたいと思っております。ですから私があまり勝手なことは言えないのですが、私も是非さんご様の標本と共に見て頂きたいと思います。

SGR 様

イエバエ科はニクバエ科とちがって交尾器が脆弱で,無理に引っ張ると壊れてしまうことが多いので,1個体しかとれなかったときは怖くて手がだせないことが多いですよね.お気持ちわかります. 猫又様に労をとっていただくまでもなく,別件で先生に標本を見ていただこうと思っていたところですので,よろしければ私のところにお送り下さい.ただ,先生はいつもとてもお忙しいようですので,普段は時期を選んでお送りしています.次の便がいつになるかわかりませんが,お伺いをたててみます. 私の連絡先,住所等は「はなあぶ」誌の30号や33号で倉橋先生と共著させていただいた報告の最後に記してあります. 猫又 様 このたびは突然横から大変失礼致しました. ちょうどハマナコカトリバエ疑いの標本で悩んでいたところでしたので,大変ありがたいです. 近似の未解決種が,しかも2種類もいるなんて全くしりませんでした.あわてて報告などしなくてよかったです(^^;) 今後もいろいろ教えてくださいませ.よろしくお願いします. 標本ですが,私のほうで取りまとめて先生にお送りさせていただこうと思いますが,猫又さんはいかがなさいますか? よろしければ私のほうへお送りください.

さんご 様

ご無沙汰しております。 お申し出はありがたいのですが・・・ SGR様とメールで連絡を取りました結果、SGR様は直接倉橋先生にコンタクトを取った方がよいと判断しました。 私の方の標本は、片方はどこかに埋もれ、もう片方は私の所有物ではありません(汗)。埋もれている方はいずれ掘り出しますが、いつになるかわかりません。 というわけで、申し訳ありませんが、とりまとめはしない方針でお願いいたします。 しかし、しっかり採集されているところはさすがですね。 ハマナコ似は、はたして別種なのか、変異なのか、解明されることを期待しています。

猫又 様

ご連絡いただきましてありがとうございます. とりまとめの件,了解です.私のほうは別件で少し時間がかかりそうなので,SGRさんが直接されることになってよかったと思います. いつも有用な情報を提示してくださいましてありがとうございます.今後もよろしくお願いします. |

シリアカニクバエを採りました。北龍館の新訂原色昆虫大図鑑IIIには、 シリアカニクバエを採りました。北龍館の新訂原色昆虫大図鑑IIIには、「生息場所が比較的限局している。市街地にのみ見られ、札幌、仙台、東京などに多く、、、」 とあります。普通種かどうか分かりませんが、投稿してみます。 標本にしても赤い尻と頬の白い毛が目立ちます。  採集日は7月12日、採集場所は名古屋市中村区、体長11[mm]です。 採集日は7月12日、採集場所は名古屋市中村区、体長11[mm]です。名古屋駅に人を送って行ってその帰り、駅から西へ2.5[km]ほど離れた神社で見つけました。 以前にまだ採集はしていなかった時、港区の公園でシリアカ状のニクバエを見かけたことがあり、 採集するようになってぜひ捕まえたいと思っていましたが、今回通りがかりに立ち寄った所で採集できました。 ほかのハエと共に犬の大きな排せつ物にたかっていて、しばらく見ていましたが、 シリアカは個体数が多くなく、飛び去ったり違う個体が来たりすると分かりやすく、 もしかしたら同じ個体があまり長時間とどまらないかもしれないという印象を持ちました。 その時はたまたまだったかもしれませんが。 赤くないニクバエもいて、予想でシリグロニクバエに見えるのは避けてわずかに一匹採りましたが、結果はモトミセラでした。  Googleでcrassipalpisで画像検索すると、オーストラリアのニクバエの交尾器画像や分布が出てくる興味深いサイトがありました。 Googleでcrassipalpisで画像検索すると、オーストラリアのニクバエの交尾器画像や分布が出てくる興味深いサイトがありました。ページの階層を上がってみるとたくさん出てきます。 http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/Sarcophaga/key/Key%20to%20the%20Australian%20Sarcophaga/Media/Html/ オンラインで同定できるようなことも出てきます。 ちなみにオーストラリアのモトミセラは色が赤いのに驚きました。  学名を見ていくと、 学名を見ていくと、Fauna Japonica では、Parasarcophaga crassipalpis 中国蝿類では、Parasarcophaga (Jantia) crassipalpis みんなで作る双翅目図鑑では、Sarcophaga (Parasarcophaga) crassipalpis Flesh Fly Generic Navigator では、Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis 先の北龍館の図鑑では、Liopygia crassipalpis と、いろいろ出てきます。 Parasarcophaga属にするかSarcophaga属の亜属にするかという話は少し読んだ覚えがあります。 それだけでは終わらなくてLiopygiaというのもあるようで、難しいと思いました。 それぞれ理由が分かるといいのですが、調べるのは簡単ではないと思います。 何かご存知の方がみえましたらコメントしていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

大宮様.

シリアカニクバエ良いですね! 未だ採ったことはありません. 熱帯・亜熱帯に広く分布し,貿易によって温帯や亜寒帯に広がった種類のように思えます.こちらのような田舎にはいないようです(^_^;) 属の取扱いについては,私のようなアマチュアには荷が重い話です. 簡単に言えば,Pape(1996)の世界のニクバエ科カタログに黙って従ってLiopygia亜属とするか,やはり細かく分けるのが望ましいと考えてLiopygia属とするか,研究者によって考えが一致していないということです.

大宮様

茨城@市毛様 みなさまこんばんは. 再びニクバエの投稿をしていただきましてありがとうございます.ニクバエマニアとしてはうれしいかぎりです. 標本の作りも写真もきれいで,いつも感心しております. シリアカニクバエは大きくて白くて,とても見事なハエですよね.都会のハエ感が漂っているようにおもいます.「大都市ではめずらしくない」的なことが書物にかかれていますが,都会がない地元山口県ではめずらしい種類のようで,これまでわずか1個体,それもなぜか人里離れた山の頂上でとっただけです. 犬糞にやってきてはすぐに去って行ったとのことですが,一般にニクバエ類は,腐肉トラップなどを仕掛けて観察すると,♂は滞在時間(摂食時間)が短い場合が多く,少し吸汁すると,すこし離れたところに移動して,ほかのハエや♂が来ると追い払ったり,♀が来ると飛びついたり,要するにケンカと♀に対する興味のほうが食事への興味より強いような奴が多い感じがします.これに対して♀はじっくり滞在して心行くまで食事を続けています.観察されたのは♂だった可能性がありますね. これを書いていて思いましたが,「本種の発生源は不明」的なことが長崎のニクバエの報告に述べられていたように記憶しています.犬糞ですか.たしかに犬糞ならば都市部でも安定的に供給されているでしょうし,栄養も豊富でしょうね. もっとも,摂食源と発生源が異なることも多い(花で吸蜜,死骸に産仔など)ので直ちにつながるわけではありませんが,犬糞も発生源として十分考えられると思いました. オーストラリアのニクバエのサイト,知りませんでした.交尾器の図が多数示されていて,大変に参考になりました.ありがとうございました. この中で,ご指摘のオーストラリアのモトミセラの交尾器ですが,確かに赤いです.しかし一般に羽化後まもないテネラル(未成熟成虫)では,キチンとキチン化していないためでしょうか,交尾器の色が薄いことがあり,赤褐色ないしアメ色に見えることもありますので,交尾器の色だけで種の判断材料とはしにくいです.腹部の市松模様の黒い部分などが赤茶色に見えるような個体ならおそらくテネラルですので注意が必要です. ニクバエ科の研究誌についてはほとんど何も知りません.ただ,亜属Jantiaは現在Liopygiaのjunior synonymになっているらしい(またぎき)ことのみ,コメントしておきます.ニクバエではむしろ和名のほうが変動が少ないので調べるときに大変便利です

皆様コメントありがとうございます。

茨城@市毛様 始めて採れるとうれしいです。 分布については貿易の影響があるのですね。 移動した先で都市部に広がるという点ではクマゼミが連想されます。 属については研究者ごとの考えがあるという事になると、簡単ではないですね。 「はなあぶ」を見ていても両方のパターンが出てくるので、どちらを見ても分かるように慣れたいと思います。 さんご様 やはりなかなか見つからない種のようですね。初めての感動もありますし、今回は変形は少なく、投稿できてよかったです。 性別による行動の違いは気づきませんでした。 言われてみると、周りのキンバエ類には無頓着なのにニクバエ類のオスが来るととたんに追いかけっこが始まるというのを見た覚えがあります。 今後さらに観察してみたいと思います。 発生源については、「はなあぶ」にも、「主たる発生源の解明が待たれる」というような記述が出てきます。(最新号では35号のp56) 漠然と分解者であるというのではなくて、種ごとに違いがあるという考えは驚きでした。 ウジを見つけたら持ち帰って羽化させる方法を調べておきたいと思いました。 テネラルの説明ありがとうございました。キチンについてキチンと知っておきたいと思います。 学名についても貴重な情報ありがとうございます。 初心者の観点からすれば、採集を始めるにあたって、調べる資料が手に入るだろうかという事が気になります。Sarcophaga属に統合されているリストを見ると、 フィールドでおよそ普通のニクバエに見えるのであれば、採集すればSarcophagaの資料で何とかなるのではないかとの予想が働きます。 実際にはニクバエ科の資料はいろいろ入手できるのですが、 知らない人がこれから何をやろうかと思う時に、細かく属に分かれているリストを見ると情報収集が大変ではないかと思うかもしれません。 また、限られた範囲の中でたくさん種類があるというのはセールスポイントにもなると思います。 ガガンボやヒメイエバエが簡単ではないという事になるとこれは当たっていないのでしょうが、 自分の場合は、Sarcophaga属にずらっと並んでいるのを見てニクバエを集めてみようと思った理由の一つになりました。 あまり科学的な観点からではないかもしれませんが。 実際に採集を始めると少しづつですが手を広げていくことになります。ほとんどが弁翅類ですが。 また投稿したいと思います。ありがとうございました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -