|

NH様.

写真で細かいことが見えないことのほかに,体長が書かれていないのでより辛いです. なんとなく,細長いほうがチョバエの幼虫のような気がします.

早速ありがとうございます。

体長は約8ミリと5ミリの2匹です。 もう一匹(茶色っぽい方)は約3ミリ程度です。 40℃程度の湯でも死なずに生きているのが驚きです。 重ねてありがとうございます。 駆除を考えます。 |

|

この一見変わった感じのハエはショウジョウバエ科のカノカメノコショウジョウバエStegana (Oxyphortica) nigripennis (Hendel, 1914)です。この種は岡田先生が嘗てProtostegana kanoi Okada, 1956として記載したものです。大型のショウジョウバエで,渓流などの湿った森の樹幹に静止しているのをしばしば見かけます。九州には同属のS. (O.) dendrobium Chen et Aotsukaという種がいます。種小名は上記のような生態に基づいたものでしょう。

三枝先生:

これは早速に詳しいご解説を賜り、恐縮に存じます。これは見た目が素晴らしい、良いハエですね! ネット上にはほとんど情報がありませんので、実態がわかりまして嬉しく思っております! どうもありがとうございました。 |

皆様おはようございます。またお世話になります。 皆様おはようございます。またお世話になります。2014年5月下旬・山形県 里山の山道で(周囲は雑木林)交尾中のハエを見つけました。 連結したまま歩き回ったり飛んだりしていました。 とてもカラフルなお似合いのカップルで、頭部の色に性差があります。 ハエの交尾といえば♂が♀の背後からマウントする体位だと思い込んでいたので、反向型交尾のハエを初めて見て驚きました。 シオヤアブでは互いに逆向きで交尾しますけど、ハエも交尾姿勢を見るだけで大まかな分類(〜科)が分かったりするのでしょうか? 残念ながらすぐに逃げられてしまい、動画から切り出したスナップショットしかありません。 このとても特徴的なハエの名前が知りたくて投稿しました。 よろしくお願いします。

しぐまさん:画像の双翅類はいわゆるハエ(環縫類)ではなく,アブの仲間です。シギアブ科のArthroceras rubrifrons Nagatomi, 1966 に相当する種です。なお,Arthroceras japonicum Nagatomi, 1954 という種が記載されています。A. rubrifronsはjaponicumとは色彩上の相違だけで,多分japonicum の亜種程度のものと思います(原公表(原記載)でもその可能性が示されています)。今回の画像からすると,雌の頭部が赤橙色ですので,rubrifrons に相当するものです。A. rubrifrons は東京から記載された種で,おそらく本州北部では♀の頭部がこのような赤橙色になるのでしょう。現在,rubrifronsをjaponicumの亜種にした取扱はないと思いますので,画像のシギアブは現行の分類ではArthroceras rubrifrons Nagatomiでいいでしょう。

和名は多分ないかと思います。もしつけるとすれば,ズアカフシツノシギアブというところでしょうか。Arthrocerasはarthro=節,ceras=触角(角)の合成語ですし,ruburifronsはrubri=赤色,frons=前額 です。 Arthroceras属の入るシギアブ科は成虫の形態から判断するとムシヒキアブよりかなり原始的なアブでして,当然のことながら雌雄は頭部を反対に向けて交尾をします。 本種についてさらに知りたい場合は,確かネット上で公開されている,Pacific Insects のvol. 8, no. 1, pp. 43-60 を参照すれば,Nagatomi, A., 1966. The Arthroceras of the world (Diptera: Rhagionidae) という論文が見れます。綺麗な(自画自賛?)着色図もあります。

アノニモミイアさん、こんばんは。

痒い所に手が届くような詳細な回答、解説を頂きましてありがとうございます。 正体が判明してすっきりしました。 シギアブ科には全く馴染みがなく、とても勉強になりました。 ご紹介のありました論文を一応検索してみたのですが http://hbs.bishopmuseum.org/pi/pi8-1.htm 残念ながらPDFファイルは公開されていないようで、見つかりませんでした。 たぶん見ても専門的すぎて私には理解できないでしょう…。

Pacific Insectsは全巻pdfがあると思ったのですが,vol.7 や8が部分的にpdfが出ていませんね。永冨先生の論文もたまたまpdfが無いことになっていました。私の方で作成しても,本掲示板につけるにしてはファイルサイズが大きすぎて無理のようです。

内容は記載論文ですので,特にこれといった生態上の記述はありません。投稿画像からA. rubrifronsの事は確実でしょうから,あえて永冨論文を参照されるまでもないでしょう。 |

|

Yupon様.

御推測通り,ヤドリバエの1種で合っていると思います. ヤドリバエは,詳しい人がネットに出てこないので殆ど種類がわかりません. 追記 私の持っている標本で似たようなものを探したところ,石垣産のDexia fulvifera Roderが出てきました. 北海道〜九州には同属のセスジナガハリバエ Dexia flavipesが分布しており,沖縄には別の3種類が分布するようです. Ref: Zhang, Chun-Tian; Shima, Hiroshi; Chen, Xiao-Lin, 2010: A review of the genus Dexia Meigen in the Palearctic and Oriental Regions Diptera Tachinidae. Zootaxa 2705 (3 Dec): 1-81.

茨城@市毛様

どうもありがとうございます! セスジナガハリバエと体つきなどがよく似ていて、 この近縁種なのだなぁとスッキリしました。 黄色と黒のコントラストに赤い目も美しく、心惹かれました。 |

|

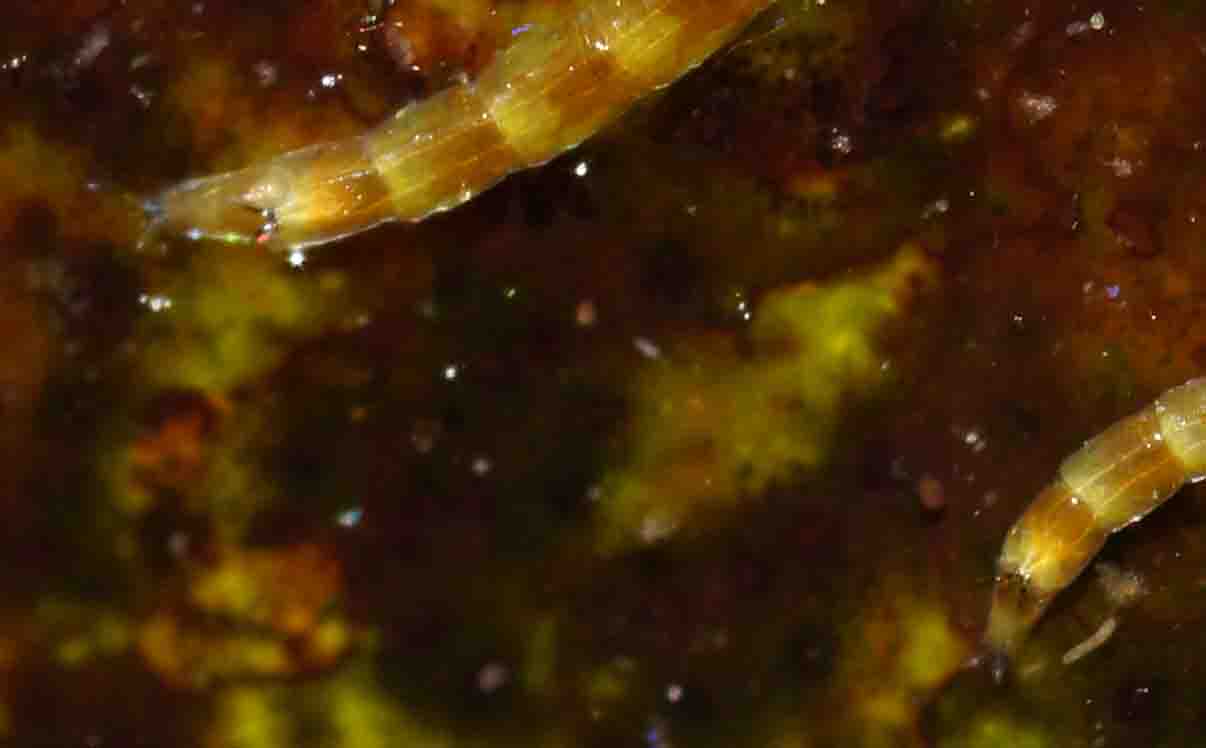

大八木様

これらは全てユスリカバエ科のAndroprosopa属の幼虫です。ユスリカバエ科は岩清水など垂直の岩の表面を厚さ(深さ)1mm前後で緩やかに流れる部分に生活し,背面は水面上に出ていて,藻類などを摂食します。成虫も岩清水の近くの草や岩面に静止していて,活動は至って不活発なもので,一見小型のブユのような印象を受けます。(昆虫と自然,2005年,Vo. 40, No.10, 通巻529号参照) カナダのDr. Sinclair(本科やオドリバエなどの専門家)が共同研究者とこの科の分子系統を研究していて,日本のAndroprosopaの100%エタノール標本(成虫または幼虫)を所望されていますが,こちらでなかなか採れないで難渋しています。もし,機会があってこの幼虫にであいましたら液浸標本を作成していただければ彼に送ることができます。 Androprosopaの他に日本にはTrichothaumaleaがいますが,これ更に微小で,かなり稀なものです。 なお,岩清水にはホソカ科のイワシミズホソカ類の幼虫,ノギカワゲラの仲間,タニガワトビケラやある種のナガレトビケラ,オビカゲロウやカカンボカゲロウ,日本西南部ではトゲオトンボなどの幼虫の生息場所になっています。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -