|

なみはさん、こんにちは。

ハナアブを勉強中のpakenyaといいます。 ご投稿のハナアブはCheilosia; クロハナアブ属の1種の♀個体ですね。この属の日本の種には60種以上いるのですが、まだしっかり同定ができないグループなのです。この個体は、複眼に毛があり、脛節がほぼ黄色、翅の先端が曇っていないことと、早春であることから、Cheilosia japonica; ニッポンクロハナアブの可能性が高いと思います。 ニッポンクロならフキノトウやタンポポによく飛来します。

pakenya様、皆様

こんばんは。 クロハナアブ属でしたか・・・。触覚第3節が長いので、クロハナアブの仲間だと思いませんでした。ただ、ニッポンクロハナアブは私も同定したことがあるので、ニッポンクロハナアブでは無いと思われます。頭部側面の画像を貼り付けます。もし種名がわかるようでしたら、ご教授ください。

なみは様.

写真のハナアブは,ケコヒラタアブ属Psilotaの1種です.

茨城@市毛

こんにちは。 返信遅くなり、申し訳ございませんでした。 ケコヒアタアブ属Psilota sp.ですか! ありがとうございます。 以前にも掲載されていました。勉強になります。 今後ともご教授ください。よろしくお願いします。 |

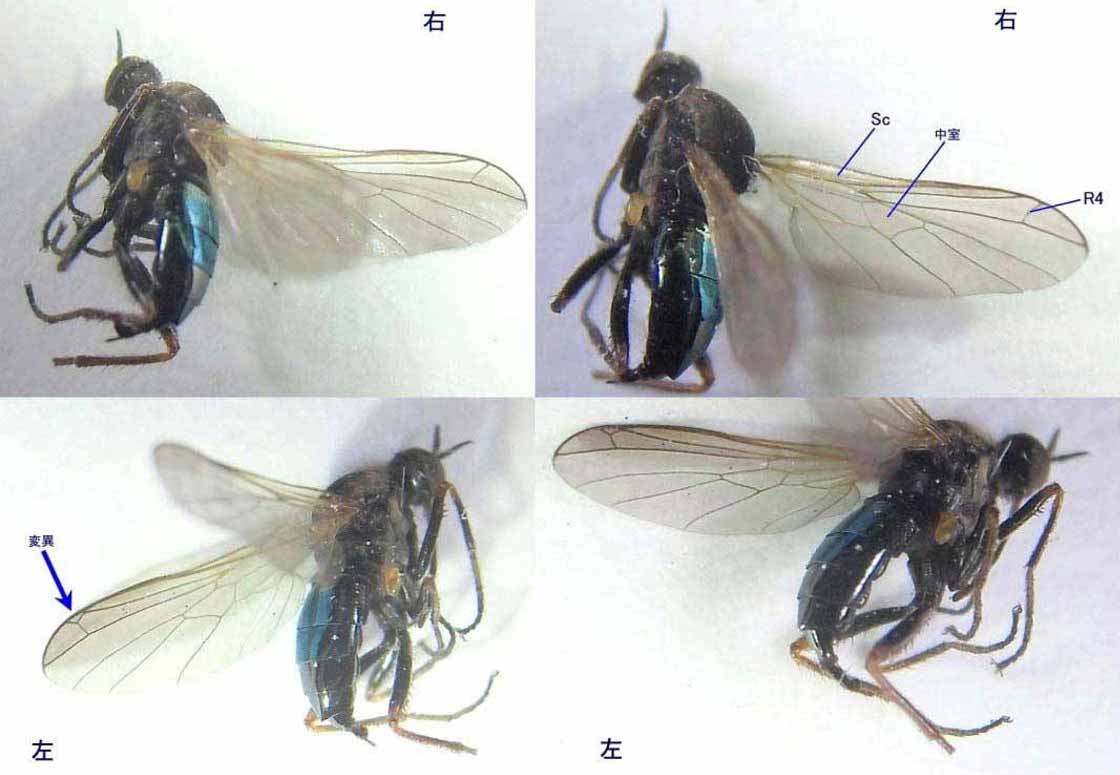

岐阜県海津市南濃町、2014年4月22日、体長10[mm]。 岐阜県海津市南濃町、2014年4月22日、体長10[mm]。ニホンクロニクバエを狙って度々通っていましたが、来たか来たかと思っていると間違えるのです。 後でよく見るとaristaは羽毛状ではなく、npは2本しかないので、普通のニクバエとは違います。 |

|

皆様、御無沙汰しております。色々身体的トラブルが発生して虫とは縁遠くなっておりますが、一応生きております(笑)。

このハエは、以前私がお伺いを立てたシマバエと同じ種類ではないかと思います。No.5103からのスレッドを御覧下さい。  アーチャーン様 アーチャーン様コメントありがとうございます。 スレッド拝見しました。触角先端の形状から判断すると Luzonomyza属の一種となりますでしょうか。 頭部の拡大画像からもし判断できることがありましたら、 ご教示いただけますと幸いです。

アーチャン様.

いつのまにか,ブログの更新が止まっていますね. お体を大切になさってください. HM様. おそらく,No.7556からのスレッドの種類と同種と思われ,Luzonomyza属の1種で良いと思います. こちらのブログも参考にしてください. http://wolffia.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/luzonomyza-8806.html

茨城@市毛様

コメントをありがとうございました。 ブログも参考にさせていただきました。 どうしたらあのような鮮明な写真が撮れるのでしょうか。 美しい画像に感動いたしました。 ありがとうございました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -