|

てる様.

Amazonで「在庫あり。(入荷予定あり)8000円弱」となっていたので注文したのですが,いつまでたって出荷準備中のままです.(大型本でぶ厚いので海外からの取り寄せは送料が高そうです) 現在,値上がりして約9500円で在庫有りとなっていますが,クリックして届くか模様眺め中です. 9月に予約注文した「Britain's Hoverflies: An Introduction to the Hoverflies of Britain and Ireland 」も未だ入荷時期不明となっています.

Abebooksだと日本への送料込みでも7000円台の模様ですよ。このままじわじわと円安になりそうな気配もあり、個人輸入は決断時期かも。

ところで処分したい古昆虫学の大著が1つあるのですが、この掲示板を見ている人なら、適合するかな。夕方にでも書いてみます。 |

|

komachan様.

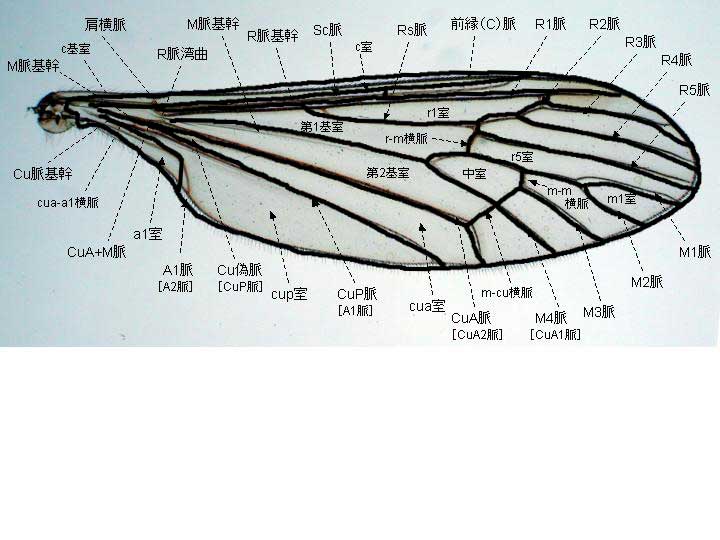

ハナバエ?はどの科を指しているのかはわかりません. イエバエ科Musciadaeのハナゲバエ属Dichaetomyiaやハナバエ科AnthomyiidaeはM1脈が前方に屈曲しません. 写真のようにM1脈が前方に屈曲するのは,ヤドリバエ科Tachinidaeやクロバエ科Calliphoridae,ニクバエ科Sarcophagidaeです. 科の検索については,北隆館の新訂昆虫大図鑑や保育社の原色日本昆虫図鑑(下)を参考にしてください. 見た目は,クロバエ科Calliphoridaeのコクロバエ属Paradichosiaですかね.

茨城@市毛さん、ありがとうございます。

無知ゆえの的外れですから大目にみてください。 間違えて覚えることも多々あると思いますので。 コクロバエ属Paradichosiaに関するweb情報はほとんど見つかりませんね。 お尋ねしてよかったです。 |

|

まあ様.

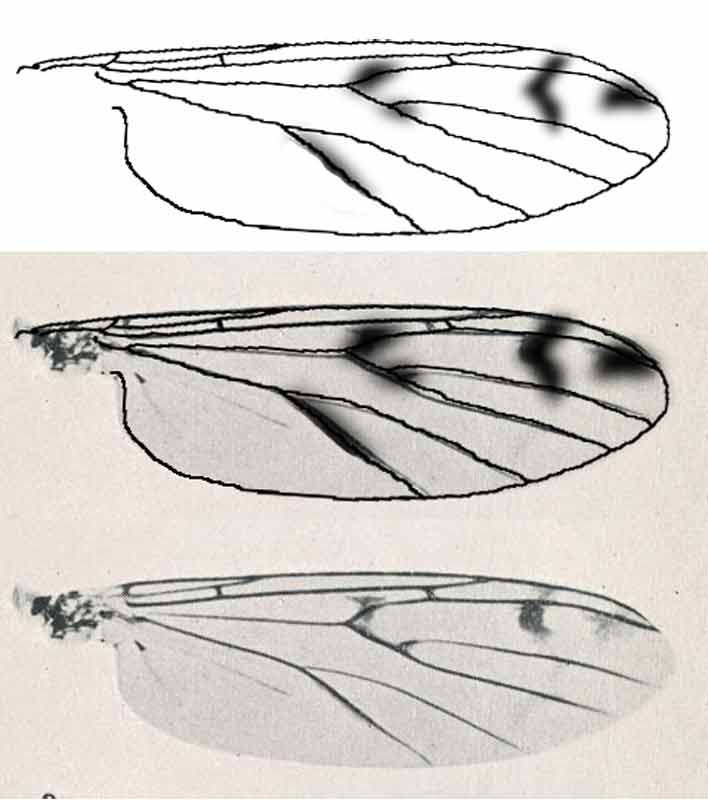

この種類も,シマバエ科のNoeetomima sp.ということになりますが,本種は国後から記載されたNoeetomima aberransの可能性が高いと思われます. また,以前の質問にあったNoeetomima sp.はN. fulgensの可能性が高いと思います.

名前までたどり着ける事が出来て嬉しいです。『可能性が高い』ということは、何か特徴等がイラストではなくて記述という形だったのかなと想像してしまいます。そういう資料がたくさんあるのかもしれないなあとちょっと感じました。自力ではネット上に画像、資料も見つけられませんでしたので助かりました。どうもありがとうございます。

|

|

ハナアブ科,フンバエ科,キノコバエ科をはじめ多くの双翅類の優れた研究者であったカナダのJ. Richard (Dick) Vockeroth 博士が本日オタワで逝去されました.本掲示板関係の双翅目愛好者,とくにハナアブ科の人々に彼の逝去をお知らせします.添付書類は彼についての概要です.

添付:7962.doc (32KB)

三枝様.

先ほど,ハナアブ科の国際的なメーリングリストでもVockeroth博士の悲報が流れてきました. ハナアブ科のほか,キノコバエ科のような小型種などまで幅広い分野を調べていた偉大な研究者でしたね.  私が1966年にハワイのビショップ博物館に1年間出張しているときに,Vockeroth博士一家(奥様と二人の息子さん)がやはり1年間の出張で来られて,一緒に東南アジアの双翅類の研究を行いました.東南アジアのMuscidaeの論文はその時に彼が研究した成果です.また,1985年には私がオタワの中央実験農場のカナダ国立昆虫コレクションでオドリバエ科の北米のRhamphomyiaの研究のために4か月を過ごした時も,彼はここのスタッフで,双翅類について多くのことを学ばせてもらいました.2006年に福岡で開催された国際双翅類学会にも参加されて,この時には宮崎県須木村(現小林市須木)の猪ノ子谷で一緒に双翅類の採集を行ったのが彼と会った最後の思い出でした.その時の写真です. 私が1966年にハワイのビショップ博物館に1年間出張しているときに,Vockeroth博士一家(奥様と二人の息子さん)がやはり1年間の出張で来られて,一緒に東南アジアの双翅類の研究を行いました.東南アジアのMuscidaeの論文はその時に彼が研究した成果です.また,1985年には私がオタワの中央実験農場のカナダ国立昆虫コレクションでオドリバエ科の北米のRhamphomyiaの研究のために4か月を過ごした時も,彼はここのスタッフで,双翅類について多くのことを学ばせてもらいました.2006年に福岡で開催された国際双翅類学会にも参加されて,この時には宮崎県須木村(現小林市須木)の猪ノ子谷で一緒に双翅類の採集を行ったのが彼と会った最後の思い出でした.その時の写真です.並外れた記憶力の持ち主で,一昔も二昔も前に会った人についてその時の会話はもとより相手の服装まで鮮明に記憶していました.今ならコンピューターに入力されたような記憶力をもった頭脳でした.もちろんこの記憶力で双翅類について稀にみる豊かな知識をもっていました.私がこの掲示板でいろいろな双翅類について投稿できるのも,彼の教えによるところが多々あります. 博士論文は英国オックスフォード大学で世界のフンバエ科の分類でした.私もこの論文の分厚い原稿を見せてもらいましたが,残念ながらこの論文は出版されませんでした.その後ハナアブ科の研究をはじめ,Syrphiniの属の再検討など重要な論文を発表しています. 私との関係では,キノコバエ科にSaigusaiaという属を創設してくださったことと,私がオドリバエ科Rhamphomyia属にVockerothempisという亜属を創設したことが記念として残りました.この亜属のタイプ種は松村先生が記載されたR. arakawaeです. 福岡の学会の頃から糖尿病を患っていまして,その後さらに体調を崩されたようです.晩年は残念ながらあの超人的な記憶力も薄れてしまっていた,とのことです.双翅類学の超碩学がこの世から去ってしまいました.ご冥福をお祈りいたします. |

- Joyful Note -

- Antispam Version -