こんちは。 こんちは。[ No.4527 ]のアノニモミイアのコメントに出てくる『複眼が赤みを帯びるHilaraは日本にこのほかの種群で数種あります』とされた種の仲間ではないかと思います。 ゲニの剛毛が非常に長いのが特徴的でした。 7月初めに 埼玉県の山地(alt1200m程度)でライトトラップに来ました。 『新潟県のオドリバエ』にHilara tricolorという記述を見つけましたが、決め手がありませんでした。 このあたりの種は、どの程度の解明度なのでしょうか? ある程度 種に近づけるものでしょうか? ヒントなどご教示いただけましたら幸甚です。

バグリッチ様.

Hilara tricolorについては,No.3032から始まる「Hilara tricolorでしょうか?」というスレッドを参照してください. http://furumusi.aez.jp/joyful1/joyful.cgi?list=pickup&num=3032#3032

市毛さま

Hilaraで検索したのですが、後ろの方を全部を見切っていなかたようです。 No.3032から始まる「Hilara tricolorでしょうか?」というスレッドを確認しました。 触角第3節は暗褐色(〜黒色)でしたので、アノニモミイアのコメントに沿って、Hilara tricolor Frey, 1955 [F205, F187, F230]と同定しておくことと致します。 過去ログをしっかり見ないと ダメですねぇ。 市毛さん、ご教示 ありがとうございました。 |

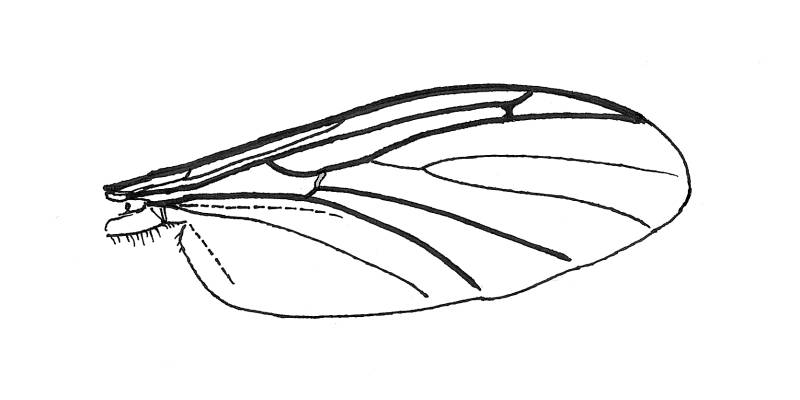

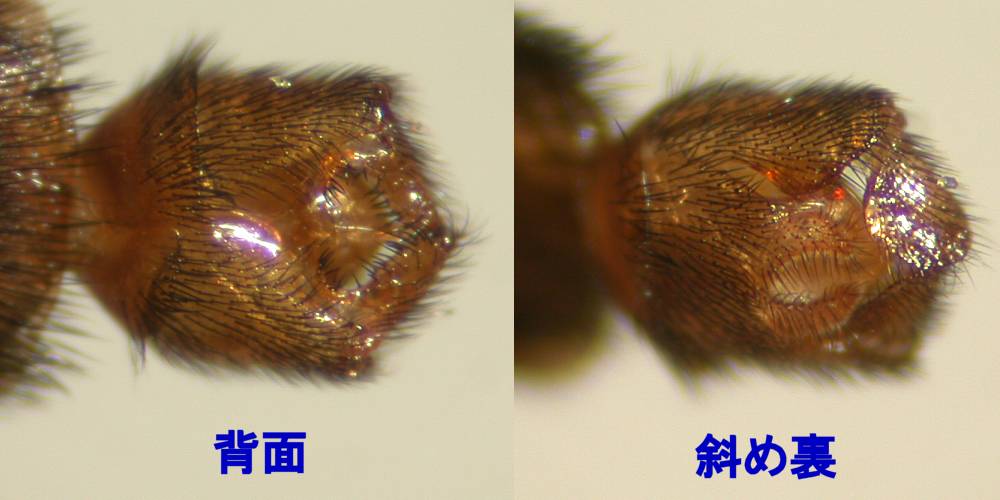

先日貼ったケヅメカと同じ倒木にいた幼虫です。 先日貼ったケヅメカと同じ倒木にいた幼虫です。集団で粘液の膜をはり、白い菌膜(?)を食べているようです。 本掲示板の過去スレッド(http://furumusi.aez.jp/joyful1/joyful.cgi?list=pickup&num=4696#4696)でアノニモミイア様の解説を思い出して、「粘液のハンモックにぶらさがる蛹!」を見たいと思い、持ちかえることにしました。(ケヅメカは実はその副産物です。) 2008年7月27日 キノコ付き樹皮採集 兵庫県神戸市須磨区(標高約100m)  ♂交尾器 ♂交尾器長々と失礼しました。 翅脈と触角の特徴からツノキノコバエ科のKeroplatus属だと思うのですが、既知の種なのでしょうか? p.s.この属の幼虫は光る種(いわゆるグロウワーム)がいるそうですが、これは短い観察期間では光りませんでした。

Aclerisさん.

この種はもちろんKeroplatidaeですが,Keroplatus群の属についてはMatileの総説でかなり詳しい検討があります.ここのところフィールドの仕事が多くてゆっくり検討できません.いま少しお待ちください.

Aclerisさん.

これはKeroplatus nipponicus Okadaだと思います.私のところには本種やK. biformis Okadaの既知種の他に2種未記録(未記載)の種が生息しています.そのうちの1種は本州中部からのもので,雄交尾器のgonostylus基部の突起がD. nipponicusのように細長くなくて,幅広い板状,もう1種は全身黄褐色でgonostylusが著しく細長いものです.写真で見る限り,背面として示されている交尾器の写真では,gonostylus基部の突起が細長く見えます.この点からD. nipponicusかと思います.しかし,この構造は見る方向でやや形状を変えますので,標本を解剖して検討する必要があるでしょう.なお,D. biformisは初めD. testaceusのformとして記載されたものですが,ヨーロッパのtestaceusとは別種です. おそらく,D. nipponicusの生態の記録はないと思いますので,是非論文にして発表されることをお薦めします.

4782で

「私のところには本種やK. biformis Okadaの既知種の他に2種未記録(未記載)の種が生息しています.」としたのは, 「私のところには,日本産のものとしては本種やK. biformis Okadaの既知種の他に2種未記録(未記載)の種があります.」の誤記です. なお,K. nipponicusに類似したgonostylusの基部突起が幅広い種は,翅の先が1/4ほど暗色になります.D. nipponicusでは前縁の先端部近くのみが暗色になる傾向があります.両種ともに胸部背面にV字型の暗条を現すのが一般的です.

アノニモミイア様、迅速な対応をしていただいていたのに、御礼が遅れて申し訳ありません。

Keroplatus nipponicus Okadaの可能性が極めて高いとのこと、後ほど交尾器をはずして確認をしたいと思います。 生態報告については、門外漢の断片的な観察ですので、ちょっと気後れしてしまいます。スイマセン。私の情報は、ネット上の話題提供程度と思っていただければ幸いです。 しかし、地元のマイナーな虫について、少しずつ理解が深まっていくのは楽しいです。 引き続き、よろしくお願いいたします。 |

|

ティプラ様.

これも,過去ログやネットでよく見かけるキイロケブカミバエと思われます. 一応,過去ログを調べてからの投稿をお願い致します.

茨城@市毛さん、同定有り難うございます。

なにぶん、関心持ちはじめて日が浅いもので、もっと修行を積みたいと思います。キイロケブカミバエXyphosia punctigera(ミバエ科)アザミに寄生とある。有り難うございます。 |

|

ティプラ様.

図鑑やネットでよく見かけるミスジミバエと思われます.

茨城@市毛さん、初めまして、今日は。同定有り難うございます。さっそく調べました。ミスジミバエZeugodacus scutellatus (ミバエ科)幼虫はカラスウリの雄花の中で育つ。

普通種。初対面のミバエなので、うれしいです。 |

|

体は大きいですが、これはヒメガガンボ科のキバラガガンボEutonia satsuma (Westwood, 1876)の雌。

湿地環境に普通です。

達磨さん、同定有り難うございます。

美しいヒメカガンボ、キバラカガンボがすっかり好きになりました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -