|

蝿野様.

最初の種類は,クチキバエ科と思われます. 触角第2節の前縁中央が張り出していませんか? (絵解き検索 couplet 74 ) 2頭目は,破損が激しく頭部などの情報が無いので,私のレベルではわかりません. 前回,書き忘れたのですが,笹川の絵解き検索は解説文が書かれていないので,保育社の原色日本昆虫図鑑(下)等にある検索表を参考にして下さい. また,双翅目全体の図鑑としては,Flies: The Natural History & Diversity of Diptera という図鑑が出ています(この本の巻末にも絵解き検索があります). http://www.amazon.co.jp/Flies-Natural-History-Diversity-Diptera/dp/1770851003

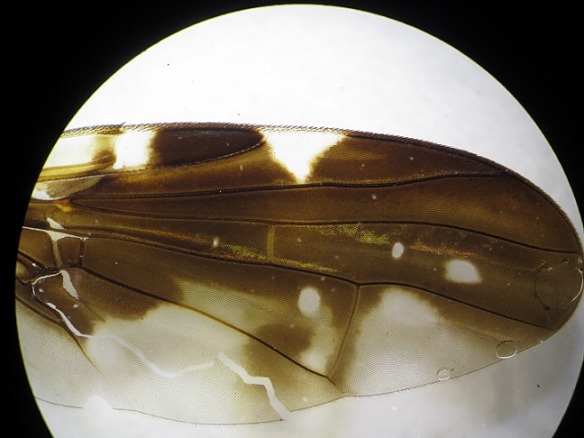

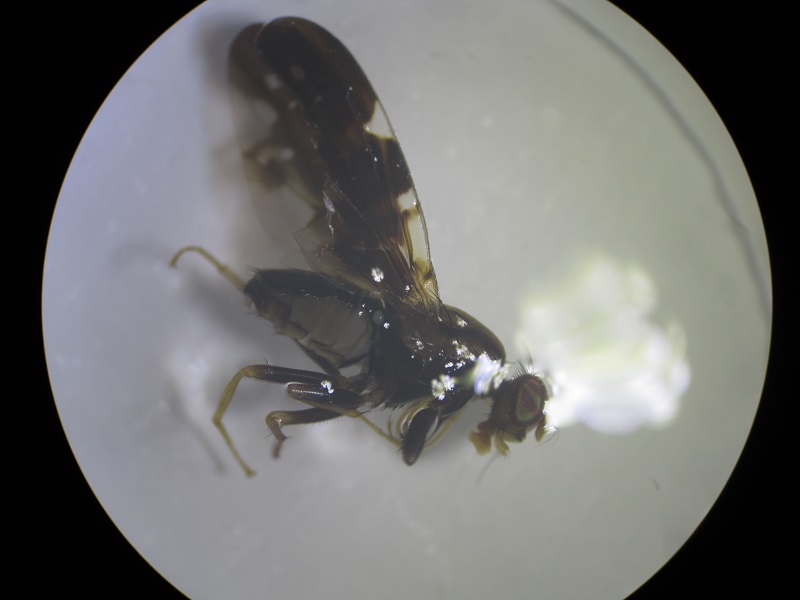

2番目のハエはアタマアブ科PipunculidaeのChalarus属の♂でしょう。

M1+2脈がほとんど消失するという顕著な翅脈上の特徴を持っています。 アタマアブ科の♂の腹端部は第9腹節背板が顕著に瘤状に肥大していますが、♀の腹端部は産卵用に細くとがっています。 日本産のChalarus属については、次の論文が参考になりますが、画像の標本の状態ですと、種までの同定は交尾器を調査しない限り難しそうです。 Morokote, R. & Hirashima, Y., 1990. A systematic study of the Japanese Pipunculidae (Diptera) Part II. The genus Chalarus Walker. J. Fac. Agr. Kyushu Uni., 34(3): 161-181. なお、蠅野さんの10月23日投稿された質問に回答してありますが、ご覧になっているのでしょうか。ご覧になったならそれなりの返信をされないと、質問そのものの必要性について疑念を持たざるを得ません。 |

|

ハエ男=古田治です。

どうやら11/3〜11/5にかけて古田死亡説が流れていたようなのですが・・・ガセです。・・・生きてます。 体は大分細くなって、シルエットは変わってはいますが、いきてますので、よろしくお願いいたします。

ハエ男様.

MLで未確認情報として流れた時は,ちょっと驚きました(^_^;) しかし,4-5日前にメールでハエ男さんの現状を直接伺っていたので,夏に脳梗塞で倒れたという話が間違って伝聞したのではないかと考えました. メールでは,リハビリついでにニクバエを採ってゲニを出してみるほど回復していると書かれていたので,来年にはスリムなハエ男さんとお会い出来るのではないかと楽しみにしております. |

|

蝿野 様

前2つの写真はユスリカです。翅の前縁脈が短くR脈と融合し棍棒状になっています。更にこの棍棒状の翅脈は大変短く翅の基半に位置しています。この様な翅脈を持つものは日本では2属しかいません(南米などではこのグループの別属のものがいます)。写真では後脚脛節の末端が強く張り出しているのが判ります。この事からこの写真のユスリカはコナユスリカ属Corynoneura)に所属することが判ります。残念ですがこの写真のものは雌ですので種までは同定できません(雄であっても種の判定にはプレパラートを作製して観察しなければなりません)。 あとの2つの写真はヌカカ科のDasthelea属の種のように見えます。

大変詳しいご回答ありがとうございます!!

非常に助かりました! たくさんのユスリカを同定していますが、これもユスリカなんですね、ありがとうございます。

蝿野 様

ヌカカの属名の綴りが間違っていました。Dasyheleaです。 |

ヤドリバエで長々と書いてしまいましたがご容赦ください。 ヤドリバエで長々と書いてしまいましたがご容赦ください。採集地は岐阜県不破郡関ケ原町、採集日は8月15日、体長9[mm]ほどです。 午前3時ごろに自販機の光に来ていたものです。 そんな時間に何をしていたかというと、伊吹山ドライブウェイの開門を待っていたのです。 本当は前日の夕方に上がる予定だったのですが、今年から夜中の滞在ができなくなったようです。 山頂付近は特別保護区で採集はできないので、下にいて変わったものに遭遇できたのはよかったと思いました。 (役場で申込書みたいなものを一枚書いて採集させてくれればいいのですが、そんなわけにはいかないのでしょう。 それでも上の駐車場のトイレにはハエ取り紙がたらしてあったりするのです。 職員がいたらお願いしてもらってこようかな。) それはさておき、最初の印象では、ネット上で画像が見られるTherobiaに似ていると思いました。 でも単眼があるので違います。前胸も膨らんでいないのでOrmiiniの仲間でもないようです。 あたかも知っているかのように書いていますが、今まで見たことはありません。

Mosch-WebとPaleKeyで調べてみると、Eutrixopsisになりました。

そのあと旧北区のマニュアルもたどってみました。 出力したものと自分でメモしたものを添付します。 (最初テキストファイルでエラーになったので、ワードにしたらできました) 添付:8598.doc (32KB)  MoschのRemarksと、PalekeyのAdditional informationは同じ内容のようですが、その中で、 MoschのRemarksと、PalekeyのAdditional informationは同じ内容のようですが、その中で、「labella with two lobes posteriorly」とあり、唇弁の後ろが二つに分かれていました。 左右に割れていたのが乾燥して上向きと下向きになったかもしれません。 他では見たことがない形で、これは合っているのではないかと思いました。 検索表はまともにたどりつけませんでした。 253の肩の剛毛の配置の所で、実際には2本しかないようなのでそれ以上進めなくなりました。 どこかで間違ったのでしょうがこうなるとお手上げです。 検索プログラムの結果を採用してEutrixopsisから逆走してみました。 222の小盾板亜端剛毛の長さの所で違う方へ行ったようです。 地毛みたいなのは無視して、それらしい所に生えているのが側剛毛ではなくて亜端剛毛だとすると、 ルーペで見た時はだいたい先端剛毛と同じ長さに見えたのですが、 撮影して見ると、左の先端剛毛の先が鈍いので、実はこちらも折れているかもしれないと思いました。 先端剛毛を超えないとすると、他もだいたいつじつまは合うようです。  他に調べたのは、Shima(2006)の寄主のカタログですが、以前連絡先を教えていただき入手できました。ありがとうございました。 他に調べたのは、Shima(2006)の寄主のカタログですが、以前連絡先を教えていただき入手できました。ありがとうございました。33ページにEutryxopsis javanaが載っていて、時々ライトトラップに来ておそらく夜行性であるらしいとの内容もありました。 直翅目ではなくてマメコガネに寄生するようです。そうなると夜行性の意味がはっきりしないと思いました。 参考文献の中の、Clausen & King 1927;が見られました。 http://archive.org/stream/parasitesofpopil1429clau#page/n1/mode/2up FIG.17にメスの背面図があり、似ていると思いました。 中国蝿類は2040-2041ページですが、剛毛がすっきり一致しないのは残念です。 後脛節の前背剛毛が2、後背剛毛が2はいいのですが、腹剛毛はないようです。 後dcも4本あるようには見えません。 一致する所で面白いと思ったのは、複眼内の場所によって小眼の大きさが違う事です。 例えばミドリイエバエほどは目立ちませんが、よく見てみると差があるようです。  surstylusの根元に針をかけたので角度が変わったかもしれません。 surstylusの根元に針をかけたので角度が変わったかもしれません。交尾器の図が見つからないのが残念です。 Townsend (1919)は見られました。 http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/011735000034041.pdf 記載論文と理解しましたが、図はありません。どこかにある可能性はあるでしょうか。 属が合っていれば種類は多くないようなので、日本近辺の記録でなくても図が一致すればいいとの思いはあるのですが、 いまのところ自分で探せる範囲ではありませんでした。 ヤドリバエは難しいとわかりながらも、掲示板で安易に聞いてしまいます。もし何かありましたら、よろしくお願いします。

私も初めてみる種類なので,何のアドバイスもできませんが,Die Fliegen der Palaearktischen Region の該当頁を貼っておきます.

国定公園の特別保護地区については,"特別地域(特別保護地区)内動物の捕獲(殺傷)(動物の卵の採取(損傷))許可申請書"という申請書を県の自然保護課等に提出して許可を得ます.場合によっては,営林署の入林許可等も必要となります. 申請書の他に,研究計画書(採集目的,その地域で採集をする必要性等)や,研究実績としての別刷りなどの添付を求められると思いますので,同好会や学会で色々な報文等を書いて実績を作っておかないと難しいと思います. 添付:8602.pdf (62KB)

茨城@市毛様

資料の添付ありがとうございます。 ドイツ語ですね。翻訳サイトに張り付けてもすらすらとは読めないのですが、 Die Fliegen は過去ログにも何度か出て来て、有用な資料のようです。少しづつ解読したいと思います。 図書館の蔵書検索をしたら、14件ヒットしました。何巻に何が収録されているかはわからないのですが、出かけた時に書庫から出してもらって見てみたいと思います。 採集許可について、申請の実際を教えて下さり、ありがとうございます。 採集目的についてはその分類群についてかなり熟知して他での情報も集めていないと難しいと思いました。 報文などを書いたこともありませんし、ただ申し込んだというだけで許可してもらえるはずはありませんね。 将来的には個人の楽しみ以外での必要性について語れるようになれるといいなと、少し思いました。 ありがとうございました。 |

|

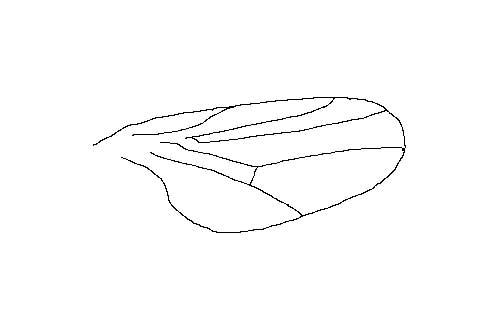

このような翅脈相を持つ翅はノミバエ科Phoridaeだけです。この科には多数の属がありますが、おそらくもっとも普通で、種数がおびただしく多い(勝手な推定ですが日本だけでも100種以上は生息しているでしょう。命名されているのは少数です)Megaselia属の種だと思います。間違っているかもしれません。

ノミバエ科は双翅目の科の中で幼生期の生態が最も多様な科です。一般に腐敗物を食べますが、テントウムシなどに寄生するもの、キノコ食、アリの頭の寄生者、ネアブラムシ類の捕食者、さらには奇妙な形態と生態を示すシロアリなどの蟻客、などなど枚挙にいとまないくらいです。 Disney, R. H. L.著 Scuttle Flies:The Phoridae。Chapman & Hall出版。が簡便なテキストです。 アリやシロアリとの関係が深いノミバエについては、近刊の丸山宗利他著の「アリの巣の生きもの図鑑」東海大学出版会、に興味深い例が多数示されています。 ノミバエ科は翅の前縁の途中まで伸びる前縁脈(多くは顕著な棘状の刺毛を生じる)、これにほぼ平行する2本の翅脈と、そのうちの後の翅脈から斜め後方に伸びる3本(または4本)の翅脈が特徴です。投稿されている翅の写真にもこの特徴がよく出ています。

とても詳しくありがとうございました!

|

- Joyful Note -

- Antispam Version -