|

����̓��h���o�G�̒��Ԃł͂Ȃ��āA�~�Y�A�u�Ȃ̃l�O���~�Y�A�uCraspedometopon frontale�ł��B�l�Ƃ̎��͂ɑ����A�����J�~�Y�A�u�i���ɂ͍f�݂��̒��ɗc�����������邱�Ƃ�����j��A���ݎ�莮�̕֏��̎��͂���Ă���R�E�J�A�u�Ȃǂ��~�Y�A�u�ȂɊ܂܂�܂��B

�O�}�L���l�A�ǂ����L���������܂��B

�ǂ���猩���Ⴂ�̂Ƃ���ׂĂ����悤�ł��B�o���ڂ͓���ł��B |

�͂��߂܂��āB �͂��߂܂��āB�D�y�s�ݏZ�ŁA�����ڂ𒆐S�ɍ̏W���Ă��钆�P�ł��B �ߏ��̃v���^�i�X�ň��N�_���}�J�����V�i�k�C��RDB�Ő�Ŋ�}��j���̏W�����̂ŁA�lj��̂邽�߂Ɏ��X�ώ@���Ă��܂��B����ŁA�����Ŏʐ^�̃A�V�i�K�o�G���悭����̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����ł��Ȃ��ł��܂��B ����ADolichopodidae�Ō������Ă݂��Ƃ���AMedetera�ɂ悭���Ă���悤�Ɏv���܂������m�M�����Ă܂���B �܂��AMasunaga, K.; Saigusa, T. (1998) A taxonomic study of the genus Medetera Fischer von Waldheim of Japan (Diptera: Dolichopodidae)�����Ă݂܂������A�G�p�[�h�̏�ԂȂǎ���ɂ��錰�����i�j�R���̃t�@�[�u���j�ł͊m�F���Â炢����������܂��B ��낵�����肢���܂��B 6/12�@�D�y�s

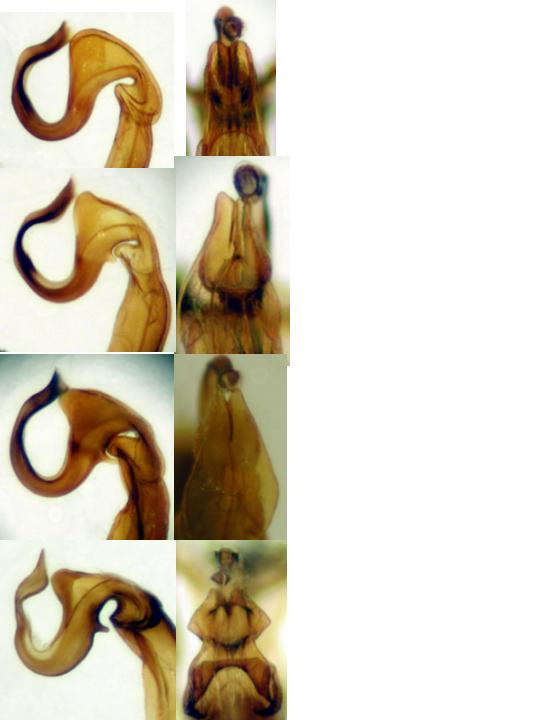

�N���ȉ摜�ł͂���܂��A�قƂ�NJm����Medetera��1��́��ł��B

���P�Ƃ̂��ƁA���̓���̓���A�V�i�K�o�G�Ȃ̖{���ǂ����肵�܂����ˁB ��܂ł̌��������邽�߂ɂ́A������ؒf���āi�����Ƃ̋��E������ł����ł��傤�A�������̕����������Ȃ�A������ؒf���Ȃ��Œ��S�̂������j�A�����10%���炢�̉Ր��\�[�_�܂��͉Ր��J���̐��n�t��1���Ȃ���2�����炢�Ђ��Ă����āA���ꂩ�琅�̂Ȃ��ŖȖ_�Ȃǂł����Ɛ������Ē��̓����Ȃǂ��������t���o���āA�����10%���炢�̐|�_�i���邢�͉ƒ�p�̐|�j�ɐ����Ԃ���āA��ɂ܂����ɂ���A�ƌ������������ƁA�������̍ו����ώ@�ł��܂��B������ł���O���Z����80%�ʂ̐��n�t�ɂ����Ǝ��̑��삪���₷���ł��傤�B�i�O���Z����������ł��Ȃ���A�֔�̎��Ɏg�������̉t�́[������O���Z�����n�t�ł��[���g���܂��j �Ȃ��A�Ր��\�[�_��Ր��J���͋��A���J���ł�����A�畆��E�[���̕����ɂ���ƁA�畆�Ȃǂ����������ꂽ��A�ߕ��Ɍ����J�����肷��̂ŁA�\���ɒ��ӂ��Ĉ����K�v������܂��B �ȏ�̏������I������ޗ����ł���Β������~�����݂̂���z�[���X���C�h�Ƃ����X���C�h�O���X�i��ɓ���Ȃ���Ε��ʂ̃X���C�h�O���X�ł������ł��傤�j�ɍڂ��āA�O���Z�������܂ɂ��ăJ�o�[�O���X�������āA���ʂ̐����������Ŋώ@����ƁA�������̍ו����ώ@�ł���ł��傤�B ���Ȃ������p����Ă��鎄�����̘_���Ō������r����A�킪�����邩������܂���B�������A���̑��ɂ͂��̘_���Ŕ��\������̂ق��ɂ܂��܂����Ȃ�̐��̖��L�^�̎킪���{�ɂ͐������Ă���̂ŁA���Ȃ��̕W�{�̎킪���̘_���Ŋm���ɓ���ł���Ƃ͌���܂���B Medetera���̐����́A�����⛠�Ȃǂɑ̂�����Ԃ��悤�Ȏp�ŐÎ~���Ă��āA�����ɂ��鏬�^�̍�����ߐH���܂��B�܂��A�c���͋��Ȃǂ̒��ɐ������Ă��āA�L�N�C���V�ނ̗c����ߐH���邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�������̐����ꏊ�ŁA�ʂ̓��ȍ�����ߐH���Ă���\��������܂��B

�O�}�L���l

���肪�Ƃ��������܂��B �ċx�݂��A�ł�����̑O�Ɍ����̉�U���������Ǝv���܂��B���̕����̌����\���g���ē��肵�Ă݂܂����A���{���L�^�킪�܂��܂����邻���Ȃ̂ŁA���p�����ɂ�����̂œ���\�Ȃ��̂��ǂ�ł݂����ł��B���Ԃ�����B �n�G�̌����̉�U�͊y�������ł��ˁB���̕��������邩����킲�Ƃ̍��ق��傫�����Ȃ̂ŁB�A���t�L���V�̂���̂Ƃ��́A�Ⴂ�������Ȃ̂Ō������݂���]�v�ɔ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ�����܂��B �����F���P�����Q�@�ł��B�N��̂��Ă��Ă����܂���i�킴�Ƃ���Ȃ��ł��A�ꉞ�j�B

�A���t�L���V�Ȃ̏ꍇ�ɂ͊m���ɓ������ł́������̌`�Ԃ̎�ԍ��͔����ł��ˁB

�o���ڂł����̂悤�ȗ������܂����A�T���Ė��m�Ȏ�Ԃ̍����ł���̂ł��B ����ƁA�����Ȃǂ̒��F�������āA�����������i���ߌ��ł݂�j�ł͍\����������ɂ����ꍇ�́A�Ր��J����Ր��\�[�_�̉t�̒��ɁA���߂Ɂi�Q�D�R�����炢�j����Ă����ƁA�E�F���i��ōׂ��ȍ\����������₷���Ȃ�܂��B�������A��������e��̓t�^�����Ă����Ȃ��ƁA�������ĔZ�x�������Ȃ�����A���낢��Ƌ���������Ƃ�����܂��BMedetera�́������͒ʏ킩�Ȃ蒅�F�������̂ŁA��L���Q�l�ɂ��Ă��������B �Ր��J���Ȃǂ̏����𑁂��������ꍇ�́A�J�b�v�k�[�h���Ȃǂ̋�e��ɔM��������܂��B�����āA�����ȗe��i�y�b�g�{�g����h�����N�܂̊W�ł������j�ɉՐ��J�����n�t�����ʂ���āA����ɏ������悤�Ƃ���ޗ�������܂��B����̕\�ʂɕ������āA��������ꂽ�e��ɊW�����āA10-15���u���Ă����ƁA�ʏ�̏����i�ؓ�������Ȃǂ������E�n�����āA�L�`�����̊O���i�������c��j���������܂��B �Ȃ��A�D�y�ݏZ�Ƃ̂��ƂŁA�����m��������܂��A�����������ł́A�k��̔����ق����̂����o���ڂ̕W�{�쐬���U�ɂ��ăp���^�L�\�m�~�X�g�̎��K���s�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�₢���킹�Ă݂��炢�����ł��傤���B

Adippe�l�C�O�}�l�D

���N�́u�n�G�ڍ����p���^�N�\�m�~�X�g�{���u��(����)�v�͊��ɒ��ߐ��Ă��܂��D 6/20-21�Ɏ��{����܂��D http://museum-sv.museum.hokudai.ac.jp/activity/parataku/paratahyouji.php?renb=37.html ������x�͎Q�����Ă݂����̂ł����C���X�����������܂���D

�O�}�L���l

�����̏ڂ��������̕��@�������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �O�}�L���l�A���_�s�їl �n�G�ڍ����p���^�N�\�m�~�X�g�{���u���i�����j�́A�挎���債�ē��I�̒ʒm�������܂����B�Ώۂ����Z���ȏ�Ȃ̂ŏ����s��������܂��������I�ł��Ċ������ł��B�ȑO�ڔ��m�ƂQ�x�������@��������̂�OK�������݂����ł��B����ŁA���܂ňꕔ�̃n�G�ł����ł��Ȃ������Ȃ܂ł̓��肪�ł���悤�ɂȂ�����A�w�ǂƂ����Ă����قLjӖ��s�������������⍄�тȂǂ̖��̂�����悤�ɂȂ�A���ꂩ��̍����̏W�������Ə[���������̂ɂȂ邱�Ƃ��v���ƂƂĂ��y���݂ł��B ����ƈ����A�ꔑ����̏h���w�K������܂����B ���p��PP�T���v���ǁi��P�A�|�G�`����P�j�������čs�����̂ł����i�����������Łj�A�߂鎞�Ԃ��Ȃ��Ď��n�̓[���ł����B���������������A������܂肽������͂��܂���ł����B |

�����`���E�����W�̗c���ɎY������n�G���݂��܂����B �����`���E�����W�̗c���ɎY������n�G���݂��܂����B�o���͂悭�Ȃ��ł����A������B��܂����B�i�}�b�N�ł͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ł��B�j http://video.nifty.com/cs/catalog/video_metadata/catalog_090614209087_1.htm  �n�G���̂͂��܂��肭�B��Ă��Ȃ��̂ł����A�����`���E�����W�ɎY�����郄�h���o�G�ɂ��ĉ��������邱�Ƃ�����܂��ł��傤���H �n�G���̂͂��܂��肭�B��Ă��Ȃ��̂ł����A�����`���E�����W�ɎY�����郄�h���o�G�ɂ��ĉ��������邱�Ƃ�����܂��ł��傤���H2009�N6��14���A���Ɍ��O�c�s

�n���}�[�l�D

Arge similis�Ɋ��m�F����Ă���̂́CDrinomyia bicoloripes(Oswaldia bicoloripes)���m���Ă��܂��D Shima, H., 1980. Study on the Tribe Blondeliini from Japan (Diptera, Tachinidae) : III

�s�їl

�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B ���Љ���������̓_�E�����[�h�ł��܂����B ���ɂƂ��Ă͂قƂ�LjӖ��s���ł����A�ڂ��ڂ��Ɖ�ǂ������Ǝv���܂��B

�����`���E�����W�Ɋ��郄�h���o�GDrinomyia bicoloripes Mesnil�́ADrinomyia hokkaidensis (Baranov)��junior synonym�ł�����A�L���Ȋw���͌��D. hokkaidensis�̂悤�ł��B�Ȃ��A�{��̘a���̓L�A�V�n���o�G�ƂȂ��Ă��܂��iShima, H., 2006. A host-parasite catalog of Tachinidae (Diptera) of Japan. Makunagi/Acta Dipterologica, supplement 2�j�B

�O�}�L���@�l

�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B Drinomyia hokkaidensis�@�L�A�V�n���o�G�̉\��������Ƃ������ƂŁA�������Ă����܂��B |

|

���f���������̊F�l�A�A�N�Z�X���肪�Ƃ��������܂��B�Ǘ��l�̌Óc�ł��B���̓x�̃A�J�E���g��ł����f�����������Ă��݂܂���ł����B

�{���͂��̂悤�ȏꏊ�ɏ������ނׂ����e�ł͂Ȃ��̂ł����A�����I�ɋꂵ������ł�����A�������˗���������A������������K���ł��B �i���i�ɂ��Ă͓��e�ɂ�艞�k�L��ł��B�j ���ʂ̘A�����@hotmail.com���g�у��[���i���ȉ���ezweb.ne.jp)�܂ł��肢�������܂��B�i���[���̃A�J�E���g��furumusi�ł��B�j |

���B������Ă�����u�����܂Ƃ����Ă��Ė��f�������̂ŁA�߂܂��ĕm���ɂ� ���B������Ă�����u�����܂Ƃ����Ă��Ė��f�������̂ŁA�߂܂��ĕm���ɂ��i�ʐ^���B�������_�ł͂�������ł��܂��j�A�����ċA��܂����B �k���ق̐}�ӂŒ��ׂ�ƃL�A�V�I�I�u�����߂��悤�ł����B�����A�r���u���߂ƂӐ߂͉����F�v �i�ʐ^�ɂ���Ă͂��̉ӏ������ł͂Ȃ����F���ۂ������܂����j�Ƃ����̂� ���w��z�̖т͂���Œ��т͈̔͂Ȃ̂��Ƃ������s���ȂƂ��낪����܂��B���̎������͍��������Ă��܂��B ����͂Ȃ�Ƃ����u���ł��傤���B

�V���l�D

�����Ȃǂׂ̍����_�������Ȃ��̂Őh���ł��D �Â������ł����C�_�����i�r�Q�[�^Cinii�Łu���{�Y�u���� Simuliidae �̎�̌����\�Ɩ�܂ɂ��u���c���̋쏜�@�ɂ��āv�Ƃ����_�����{���ł��܂��D���̌�lj����ꂽ��ނȂǂ�����܂����C�Ƃ肠�����Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������D http://ci.nii.ac.jp/naid/110003824651 �NjL�D�k�C���̃u���Ɋւ��Ă͉��L�̂悤�ȕ���������܂��D1981�N���_��31��̃u�����L�^����Ă���悤�ł��D �k�C���Y�u���ނ̕��ފw�I��������яb��w�Ƃ̊֘A���ɂ��� Taxonomic Study of Black Flies in Hokkaido, with Notes on their Veterinary Viewpoint : Diptera : Simuliidae http://ci.nii.ac.jp/naid/110006454287/

�B���Ă���Ԃ͂����ł��H���d�v�Ƃ͒m���Ă��炸�A�H������đ�ςȏ�Ԃɂ��Ă��܂��܂����B

�܂�����Ă�����߂܂��悤�Ǝv���܂��B�������u���͌������������Ă��鑼�ł͖�̖����肭�炢�ł������Ȃ��c

���{�̃u���Ȃ̕��ʎ�ɂ��ẮA���C��w�o�ʼn�s�́u���{�Y���������v�̃u���Ȃ̂Ƃ���Ɍ����\������܂��B

|

�����Empis compsogyne�ł�낵���ł��傤���B2009.5.14�X�����k����������ŎB�������̂ł��B���肵�Ă������������ɓ����Ă������̂��Ǝv���܂��B�ߋ����O57������[No.2563]�����ł������͂ǂ�Ȃ̂ł��傤�B�ǂȂ������̎ʐ^���݂��Ă��������B����3���̂��܂��B �����Empis compsogyne�ł�낵���ł��傤���B2009.5.14�X�����k����������ŎB�������̂ł��B���肵�Ă������������ɓ����Ă������̂��Ǝv���܂��B�ߋ����O57������[No.2563]�����ł������͂ǂ�Ȃ̂ł��傤�B�ǂȂ������̎ʐ^���݂��Ă��������B����3���̂��܂��B

���[�€�l�D

���L�̐}�łł͔@���ł��傤���H http://homepage3.nifty.com/syrphidae1/diptera_web/htm/Empididae_plate.htm

���_�s�їl�B���肪�Ƃ��������܂��B���������Ă킩��Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�N���b�N���āA���傫������ƌ����܂��ˁB�ł��A���������̂̎ʐ^�͂Ȃ��ł��傤���B�i����������Ύ����g���B���Ă��邩������܂��j

���[�€�l�D

�T���l�C���摜�ւ̃����N�ݒ肪�K���������悤�ł�(^_^;) http://homepage3.nifty.com/syrphidae1/diptera_web/orthorrhaphous/empididae/Emp(Pol)comp_ml_M.jpg �n���}�[����̕łɁC����炵�����Ԏʐ^������܂��D ttp://plaza.rakuten.co.jp/hammeratsannda/diary/200804200001/ ttp://hanmmer.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/2009412-f53e.html �܂��C�����s�̃`���E�̉摜�f���u�n�G�̒��Ԃ��ЂƂӂ��@�@���e�ҁF���c���Ǝ� ���e���F2009/03/27(Fri) 07:27 No.4856�v�ɂ����Ԏʐ^��Anonymomyia����̃R�����g������܂��D ttp://www.g-hopper.ne.jp/free/fukuda/bbs/bbs-f.htm ��16�Ŗ�

���_�s�т��肪�Ƃ��������܂��B

��ڂƃn���}�[����̂̓A�N�Z�X�ł��܂���ł����B�n���}�[����͈̂ȑO�����u��C�Ԃ牺���������́v�Ǝv���܂��B���c����̂����܂����B��͂肱�ꂩ�Ǝv���܂��B���ݎO�}�l�ɕW�{�𑗂��Ă��܂��̂ŁA���̒��̈��Ǝv���܂��B�Y�P�Ƃł͎B��Ă��Ȃ��Ƃ͎v���܂����y�A�ɂȂ����̂����ꂾ�Ɗ����܂��B �͂����肵����摜���ڂ��Ă݂܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�����������Ă��܂��B�n���}�[�ł��B

�s�т��Љ�Ă��������Ă���ʐ^�̓��A��̕� http://plaza.rakuten.co.jp/hammeratsannda/diary/200804200001/ �͂��̌f���ŁA�������X���b�h�̒��ŃA�m�j���~�C�A�����Empis (Polyblepharis) compsogyne Frey�Ƌ����Ē��������̂ł��B���̃X���b�h�͎s�т��e�L�X�g�̂ݕ������ĉ������Ă��܂��B ttp://furumusi.aez.jp/joyful1/joyful.cgi?list=pickup&num=4931#4931 ���̕� ttp://hanmmer.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/2009412-f53e.html �͎��������ڂƏi�ώ@�ꏊ�Ǝ����j���瓯�����̂��낤�Ɣ��f���������ł��̂ŁA�Ԉ���Ă��邩������܂���B ���҂ŋ����a������Ă���̂�������ƋC�ɂȂ��Ă��܂��B url��2�ȏ�܂܂��ƃG���[�ɂȂ��ł��ˁB  Polyblepharis�����̎�͂����������a���̃y�A��ǂ��������邽�߂ɁA�B�e�ΏۂɂȂ��Ă��܂��B��̓���ɂ��āAmoiwasana-compsogyne�́������}�����[���̎ʐ^�������Ă����܂��B�ォ��Acompsogyne�A���L�ڎ�A�{�B�Ȑ��W�c�A���X���W�c�Amoiwasana�̏��ł��B�������ʁA�E���T�h���̔w�ʂ̎ʐ^�ł��BE. compsogyne�ł̓T�h���̉����̃J�[�u�̐�̕��ɓˋN�������Amoiwasana�ł͂��̘p�Ȃ����Ȃ�ア�ł��B�ڍׂ͎��ɓY�t�����������Q�Ƃ��������B Polyblepharis�����̎�͂����������a���̃y�A��ǂ��������邽�߂ɁA�B�e�ΏۂɂȂ��Ă��܂��B��̓���ɂ��āAmoiwasana-compsogyne�́������}�����[���̎ʐ^�������Ă����܂��B�ォ��Acompsogyne�A���L�ڎ�A�{�B�Ȑ��W�c�A���X���W�c�Amoiwasana�̏��ł��B�������ʁA�E���T�h���̔w�ʂ̎ʐ^�ł��BE. compsogyne�ł̓T�h���̉����̃J�[�u�̐�̕��ɓˋN�������Amoiwasana�ł͂��̘p�Ȃ����Ȃ�ア�ł��B�ڍׂ͎��ɓY�t�����������Q�Ƃ��������B�{�Q�Ɋւ��镶�������Ƀe�L�X�g�t�@�C���œY�t���Ă���܂��B���̒��Ɍ����\���܂܂�Ă��܂��B

E. moiwasana�Q�Ɋւ��镶����Y�t���܂����B�e�L�X�g�t�@�C���ł��̂ŁA�ǂ݂ɂ�����������܂���B

�Y�t�F5577.txt (11KB)  ���̎ʐ^���ڂ��܂��B ���̎ʐ^���ڂ��܂��B���̖��L�ڎ�`�ɂ��Ă̋L�������̃u���O�ɏ����Ă����܂����Bhttp://snowmelt.exblog.jp/10414301/ ��낵��������A�������������B ��ʐ^��ڂ��܂��B |

- Joyful Note -

- Antispam Version -