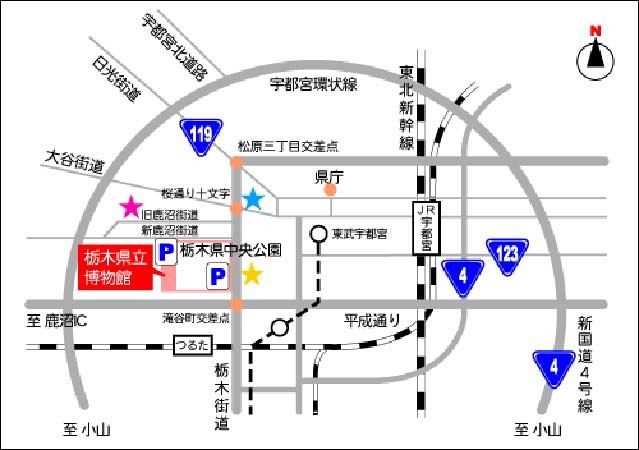

‘oمہ–ع’kکb‰ï ‘oمہ–ع’kکb‰ï‘و14‰ٌپ@“¯’è‰ïپ••×‹‰ï‚ج‚¨’m‚点 ‰ïˆُ‚جٹF—lپC‚ئ‚ٌ‚إ‚à‚ب‚ڈ‹‚¢‰ؤ‚إ‚µ‚½‚ھچ،”N‚جگ¬‰ت‚ح”@‰½‚¾‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHچP—ل‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‘oمہ–ع’kکb‰ï‘و6‰ٌٹض“Œ“¯’è‰ï‚ًپCچ،”N‚ح“ب–طŒ§—§”ژ•¨ٹظ‚إٹJچأ‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پD‰½‚©‚ئ‚¨–Z‚µ‚¢‚ئ‘¶‚¶‚ـ‚·‚ھپC‚±‚ج‹@‰ï‚ةپC‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب•W–{‚âڈî•ٌ‚ًŒg‚¦‚ؤپC‚؛‚ذ‚²ژQ‰ء‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚·‚و‚¤‚ة‚²ˆؤ“àگ\‚µڈم‚°‚ـ‚·پD پںپ@“ْپ@ژپ@پ@•½گ¬22”N11Œژ20“ْپi“yپjپ@Œك‘O10ژ‚و‚è 10:00پ`12:00پ@پ@“¯’è‰ï 12:00پ` 1:00پ@پ@’‹گHپi‚إ‚«‚邾‚¯•ظ“–‚ً‚²ژژQ‚‚¾‚³‚¢پjپE‹xŒe پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi”ژ•¨ٹظ“à‚ةƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚à‚ ‚è‚ـ‚·پj 1:00پ` 3:00پ@پ@ٹî’²چu‰‰پi’†‘؛چ„”V‚³‚ٌ‚ج—\’èپjپCƒ~ƒjچu‰‰ 3:00پ` 3:30پ@پ@‹xŒeپEژتگ^ژB‰e 3:30پ` 5:00پ@پ@‚Pگl‚Pکb پƒƒ~ƒjچu‰‰‚ً•هڈW‚µ‚ـ‚·‚ج‚إپCƒ~ƒjچu‰‰‚ھ‚إ‚«‚é•û‚حƒپپ[ƒ‹‚إˆة“Œ‚ـ‚إکA—چٹè‚¢‚ـ‚·پ„ ˆة“Œ‚جƒپپ[ƒ‹ƒAƒhƒŒƒXپFn-itoh@chiikan.co.jp پƒچ§گe‰ï‚ً6:00چ ‚©‚ç—\’肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پi‰F“s‹{‰wگ¼Œûژü•س‚ج—\’èپjپ„ پںپ@ڈêڈٹپF“ب–طŒ§—§”ژ•¨ٹظپi‰؛گ}ژQڈئپj پںپ@ژ‚؟•¨پF“¯’肵‚ؤ‚ظ‚µ‚¢•W–{(‘oمہ–ع)پA•M‹L—p‹ïپAƒ‹پ[ƒyپA•ظ“– پ،پ@‰ïڈêپ@“ب–طŒ§—§”ژ•¨ٹظپ@http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/ پ§320-0865 “ب–طŒ§‰F“s‹{ژs–r’¬2-2 TEL 028-634-1311پi‘مپjپ@FAX 028-634-1310 JR‰F“s‹{‰w‚©‚ç ٹض“ŒƒoƒXژs“àگüپi‰wگ¼ŒûƒoƒXƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹13”شڈو‚èڈêپj 37”شپuچ÷’ت‚èŒo—R’ك“c‰wچsپv‚ـ‚½‚حپuچ÷’ت‚èŒo—Rگ¼گى“c‰wچsپv‚إپw’†‰›Œِ‰€”ژ•¨ٹظ‘Oپx (ڈعچׂبƒAƒNƒZƒX‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح”ژ•¨ٹظ‚جƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW‚ب‚ا‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢) پڈh”‘‚ح‰F“s‹{‰wگ¼Œûژü•س‚جˆب‰؛‚جƒzƒeƒ‹‚ھ•ض—ک‚إ‚·پD ƒzƒeƒ‹ƒTƒ“ƒچƒCƒ„ƒ‹‰F“s‹{028-638-3711پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒzƒeƒ‹ƒTƒ“ƒ‹پ[ƒg‰F“s‹{028-621-3355 ‰F“s‹{ƒXƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒzƒeƒ‹028-637-0111پ@پ@پ@ پ@پ@ ƒ`ƒTƒ“ƒzƒeƒ‹‰F“s‹{028-634-4311 ƒٹƒbƒ`ƒ‚ƒ“ƒhƒzƒeƒ‹‰F“s‹{‰w‘O028-610-8822 پ@پ@“Œ‰،ƒCƒ“‰F“s‹{‰w‘O028-624-1045 ’kکb‰ï‚جچsژ–‚إ‚·‚ھپC‰ïˆُˆبٹO‚ج”ٍ‚ر“ü‚è‘هٹ½Œ}‚إ‚·پD

ٹF—lپCچً“ْ‚ح‚²‹êکJ—l‚إ‚µ‚½پD

چ،‰ٌ‚àٹض“Œ“¯’è‰ï‚حژQ‰ءژز‚ھ30–¼‚ً‰z‚¦‚é‘هگ·‹µ‚إ‚µ‚½پD ’†‘؛ژپ‚ة‚و‚éƒKƒKƒ“ƒ{ƒ_ƒ}ƒV‰ب‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جٹî’²چu‰‰‚©‚çژn‚ـ‚èپC“ْ–{ڈ‰‹Lک^‚جƒcƒٹƒAƒu‚ب‚اگFپX‚ئ‹»–،گ[‚¢ƒ~ƒjچu‰‰“™گFپX‚بکb‚إگ·‚èڈم‚ھ‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پD “¯’è‰ï‚ةژ‚؟چ‚ـ‚ꂽ•W–{‚إ‚àپC“ْ–{–¢‹Lک^‚ئژv‚ي‚ê‚éƒnƒiƒAƒu“™پCگFپX‚ئ–ت”’‚¢ژي—ق‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پD ژں‰ٌ‚حپC—ˆ”N3Œژ20“ْ‚ة‘هچمژs—§ژ©‘Rژj”ژ•¨ٹظ‚إ‘چ‰ï‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚·پD ‚ـ‚½پC—ˆ”NڈH‚جٹض“Œ“¯’è‰ï‚حپCگ_“قگىŒ§”ژ‚إچs‚ي‚ê‚錩چ‚ف‚إ‚·پD ‚إ‚حپC‚ـ‚½پD |

“xپX‚·‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB “xپX‚·‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚ب‚؛‚©–ہکf“ٹچe‚ئ‚µ‚ؤ’e‚©‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پcپB ‚ـ‚½‰½‚©NGƒڈپ[ƒh‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚ـ‚·‚©‚ثپH ژ—‚½ƒnƒG‚ً‚ ‚؟‚±‚؟‚إ‚و‚Œ©‚©‚¯‚½‚ج‚إ•پ’تژي‚©‚ب‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚ê‚حƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒGپٹ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH 9Œژڈمڈ{پ—ژRŒ`Œ§ ژR’n‚ج’ë‚إƒ„ƒuƒKƒ‰ƒV‚ج—t‚ً•p‚è‚ة‚ب‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB ‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB  ‚و‚¤‚â‚“ٹچe‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB ‚و‚¤‚â‚“ٹچe‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پBپu‚ب‚ك‚éپv‚ًٹ؟ژڑ‚ة‚·‚é‚ئNG‚ب‚ج‚إ‚·‚ثپiڈخ ‚½‚ش‚ٌ•پ’تژي‚إڈêˆل‚¢‚ب‚¨گq‚ث‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚ا‚¤‚©‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB

‚µ‚®‚ـ‚³‚ٌپAƒRƒ“ƒjƒ`ƒڈپB

ڈ‚ب‚‚ئ‚àƒjƒNƒoƒG‰ب‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB پu‚ف‚ٌ‚ب‚إچى‚é‘oمہ–عگ}ٹس ‰و‘œˆêٹ‡‰{——ƒyپ[ƒWپv‚ًŒ©‚é‚ئپA ƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰ب‚ة‚و‚ژ—‚½‚ج‚ھ‚¢‚ـ‚·‚ثپB ƒVƒچƒEƒg‚جڈ•Œ¾‚إ‚ح‚±‚ê‚ھگ¸ˆê”tپBپBپB

‚µ‚®‚ـ—lپA‚ح‚¶‚ك‚ـ‚µ‚ؤ

ƒPƒ“ƒZƒC‚إ‚·پB ƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒG‚ج‰و‘œ‚إ‚·‚ھپAƒlƒbƒg‚إŒ©‚ؤ‚ف‚é‚ئ‘½‚‚ج‰و‘œ‚ھƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰ب‚جƒAƒVƒiƒKƒ„ƒhƒٹƒoƒGˆں‰ب‚ج‰و‘œ‚ًƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒG‚ئŒë“¯’肵‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB ژت‚è‚ھˆ«‚¢‚ج‚إ‚·‚ھ‘هچمژ©‘Rژj”ژ•¨ٹظ‚جƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒG‚ج•W–{‰و‘œ‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·‚ج‚إˆب‰؛‚ة‚t‚q‚k‚ًژ¦‚µ‚ـ‚·پB http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tour/view.cgi?page=3&corner=22&file=250 ƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒG‚ح‘ج‚حچׂ¢‚ج‚إ‚·‚ھ‚â‚ح‚èƒjƒNƒoƒG‰ب‚ب‚ج‚إپA‹¹”w‚ة3–{‚جچ•ڈcگü‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ‚ي‚©‚è‚ة‚‚¢ڈêچ‡‚حپA‚»‚ج‚¤‚؟•W–{‰و‘œ‚ًƒAƒbƒv‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBƒˆƒVŒ´‚ب‚ا‚ةگ¶‘§‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كگ¶‘شژتگ^‚ح‚ب‚©‚ب‚©ژB‚è‚ة‚‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB ƒPƒ“ƒZƒCپ—‚»‚ج‚¤‚؟گ¶‘شژتگ^‚ة‚àƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚µ‚ـ‚·

ƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰بTachinidaeپiچL‹`‚جپj‚ج1ژي‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حٹشˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚¨‚»‚炃iƒKƒnƒٹƒoƒG—قپi‚¢‚ë‚¢‚ë‚ج‘®‚ً”Cˆس‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚½ƒOƒ‹پ[ƒv–¼‚إ‚·پj‚ةٹـ‚ـ‚ê‚éژي‚إ‚ ‚낤‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB—t‚ً‚ب‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚¨‚»‚ç‚—t‚ج•\–ت‚ةƒAƒuƒ‰ƒ€ƒV‚ھ•ھ”ه‚µ‚½ٹأکI‚ھ‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚ê‚ًگغگH‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚낤‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

‚²‘¶‚¶‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‘oمہ—ق‚ج“¯’è‚ح–Œمہ—ق‚ئ“¯—l‚ةپA—طمہ—قپAڈâمہ—قپA‚ ‚é‚¢‚ح‘هŒ^‚ج”¼مہ—ق‚â’¼مہ—ق‚ج“¯’è‚ة”ن‚ׂé‚ئ’ک‚µ‚چ¢“ï‚ب“_‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB”w–ت‚©‚çژB‰e‚µ‚½ژتگ^‚إ‚حپA”ء–ن‚ھŒ°’ک‚إ‘هŒ^‚جˆê•”‚جƒnƒiƒAƒu—قپAƒAƒu‚⃀ƒVƒqƒLƒAƒuƒAƒu‚ب‚ا‚جƒAƒu—قپA‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚¨‚¨‚و‚»‚جŒ©“–‚ھ‚آ‚ڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج‘oمہ—ق‚ح’تڈي‚جژتگ^‚¾‚¯‚إ‚ح“¯’è‚ھ‘ه•دچ¢“ï‚إ‚·پB‚»‚ê‚حپA‘ج‚ةگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚邳‚ـ‚´‚ـ‚ب–رپAچ„–ر‚جگ¶‚¦‚éˆت’u‚â’·‚³پAمہ‚ة‚ ‚鑽‚‚جمہ–¬‚ج•”•ھ‚ج‘ٹ‘خ“Iˆت’u‚â’·‚³پA‹r‚جٹeگك‚ج‘ٹ‘خ“I’·‚³پAگGٹp‚جŒ`ڈَ“™پX‚ج’تڈي‚جژتگ^‚إ‚حگ³ٹm‚ةژB‰e‚إ‚«‚ب‚¢Œ`ژ؟پA‚³‚ç‚ة‘ج‚ج•\–ت‚©‚ç‰B‚ê‚ؤ‚¢‚éپ‰‚âپٹ‚جŒً”ِٹيپAژY—‘ٹي“™‚جŒ`ژ؟‚ً‚à‚ئ‚ة‚µ‚ؤپAژي‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌپA‘®‚âˆں‰بپA‚µ‚خ‚µ‚خ‰ب“™‚ج•ھ—قŒQ‚ھ‹K’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB چ،‰ٌ‚²“ٹچe‚جژتگ^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپAƒjƒNƒoƒG‰ب‚ئƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰ب‚ً‹و•ت‚·‚é‰ب‚جŒںچُŒ`ژ؟‚حپA‹¹•””w–ت‚جŒم•û‚ة‚ ‚éڈ¬ڈ|”آ‚ئ‚¢‚¤•”•ھ‚جŒم‚ë‚ج‰ڈ‚ھ’£‚èڈo‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA‚»‚ج‰؛‚ةڈم‚©‚猩‚é‚ئ‰B‚ê‚ؤ‚¢‚é‰؛ڈ¬ڈ|”آ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚é•”•ھ‚ھپA‰،‚ة“yژèڈَ‚ةگ·‚èڈم‚ھ‚é‚©پiƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰بپjپA”غ‚©پiƒjƒNƒoƒG‰بپAƒNƒچƒoƒG‰ب‚ب‚اپj‚إ‚·پB‚±‚ج‹و•ت‚ةٹî‚أ‚«‚ـ‚·‚ئپAAcleris‚³‚ٌ‚ج‚²“ٹچe‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ب‰“—¶گ[‚¢‚²”»’f‚ھŒہ“x‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚±‚ج‚و‚¤‚بŒںچُŒ`ژ؟‚ة‚و‚ç‚ب‚‚ؤ‚àپA‘½‚‚جƒnƒG—ق‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج’mŒ©‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ة‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚جŒoŒ±‚©‚çپAٹOٹد‚إ‰ب‚ـ‚إ‚ج”»’f‚ھ‚إ‚«‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAƒ„ƒhƒٹƒoƒG‰ب‚ًگê–ه‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢ژ„‚ة‚حپAٹOٹد‚¾‚¯‚إƒ„ƒhƒٹƒoƒG‚ئƒNƒچƒoƒG‚ً‹و•ت‚إ‚«‚ب‚¢ڈêچ‡‚à‚µ‚خ‚µ‚خ‚ ‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚·پB ‘oمہ–ع‚ج•ھ—ق‚ھ“‚¢‚ج‚حپAڈم‹L‚ج’ژژ©‘ج‚ج–â‘è‚ة‰ء‚¦‚ؤپA‘oمہ–ع‚ًŒ¤‹†‚·‚éگE‹ئ“I•ھ—قٹwژزپi‘هٹw‚â”ژ•¨ٹظ‚ب‚ا‚إپA•ھ—قٹw‚جژdژ–‚ة•”•ھ“I‚ة‚إ‚à‹‹—^‚ھ•¥‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚錤‹†ژزپj‚ھ‚ي‚ھچ‘‚إ‚حŒˆ‚µ‚ؤ‘½‚‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ھپAچًچ،‚ح‚³‚ç‚ةŒ¸ڈ‚µ‚ؤپA‘Sچ‘‚إ10–¼‘OŒم’ِ‚ةŒ¸ڈ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚àپA‚±‚جچ©’ژŒQ‚ج•ھ—قٹw‚جŒ¤‹†‚â‚»‚جگ¬‰ت‚ئ‚µ‚ؤ‚جگ}گàپAک_•¶‚ھڈ\•ھ‚ةڈo”إ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢Œ´ˆِ‚إ‚·پB–{Œfژ¦”آ‚ة‰ٌ“ڑ‚ً‚‚¾‚³‚é•ھ—قٹw‚ًگ¶‹ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢”ٌگE‹ئ“IŒ¤‹†ژز‚ج•û‚àŒˆ‚µ‚ؤ‘½‚¢‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ـ‚¹‚ٌپB COP10‚ئ‚©Œ¾‚ء‚ؤپAگ¶•¨‘½—lگ«‚جڈd—vگ«‚ھŒ–“`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپB‚»‚ج‚à‚ء‚ئ‚àٹî–{“I‚بژ‘—؟‚ة‚ب‚é‹Lچع•ھ—قٹw‚ئ‚»‚ê‚ًŒ¤‹†‚·‚éƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚ة‚ي‚ھچ‘‚حچ‘‰ئ—\ژZ‚ً‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژxڈo‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚ھŒ»ڈَ‚إ‚·پB‚ ‚½‚©‚àƒgƒL‚âƒCƒٹƒIƒ‚ƒeƒ„ƒ}ƒlƒR‚ھگ¶•¨‘½—lگ«‚جڈغ’¥‚ج‚و‚¤‚ةگé“`‚³‚êپA–c‘ه‚ب—\ژZ‚جژxڈo‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é“ْ–{‚جٹآ‹«چsگ‚╶•”چsگ‚ج•ذژè—ژ‚؟پAگئژمگ«‚ھپAƒnƒG‚âƒnƒ`‚ب‚ا‚²‚گg‹ك‚ة‚¢‚éگ^‚جگ¶•¨‘½—lگ«‚جژہ‘ش‚ھچ‘–¯‚ة•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤چإ‘ه‚جŒ´ˆِ‚إ‚·پB—¦’¼‚ة‚¢‚¦‚خپAچ،‚إ‚حٹO—ˆژي‚إ‚ ‚éƒgƒL‚جژ”ˆç‚ة–c‘ه‚ب—\ژZ‚ئگlˆُ‚ًژg‚ء‚ؤپAŒٹ‚¾‚炯‚جژ”ˆçڈ¬‰®‚ًچى‚ء‚ؤپA‹“‹ه‚ج‰ت‚ؤ‚ة‚حƒgƒL‚ًƒeƒ“‚ج‰a‚ة‚·‚é‚و‚¤‚بچsگ‚±‚»ژ–‹ئژd–َ‚ج‘خڈغ‚ة‚³‚ê‚é‚ׂ«‚إپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب—\ژZ‚ھ‚ ‚é‚ج‚ب‚çپAƒgƒL“™‚و‚è‚à‹Hڈ‚ب“ْ–{Œإ—L‚جگ¶•¨پAچ©’ژ—ق‚ج•غŒىپE•غ‘SپA‚³‚ç‚ة‚ح‚±‚ê‚ç‚جگ¶•¨ŒQ‚ج•ھ—قٹw“IŒ¤‹†‚ة‰ٌ‚·‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤پB

ٹF—lƒRƒپƒ“ƒg‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB

‚ا‚¤‚â‚çڈêˆل‚¢‚ب‚¨گq‚ث‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إپA‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸ˆêˆہگSپB گ¶‘O‚جƒ}ƒNƒچ“®‰و‚ح‚±‚؟‚ç‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپi1:52پj ‚و‚낵‚¯‚ê‚خ‚²——‰؛‚³‚¢پB http://www.youtube.com/watch?v=6Cu8hQqJ9gQ ”÷–‚بƒAƒ“ƒOƒ‹‚â‘ج‚جƒpپ[ƒc‚ح‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çˆسٹO‚ة“®‰و‚ج•û‚ھ‚و‚ژت‚ء‚ؤ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB ڈ‰‚ك‚ح’©کI‚ًˆù‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚©‚ئژv‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA–ع‚ً‹أ‚炵‚ؤ‚à—tڈم‚ة’©کI‚حŒ©‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌ‚ج‹آ‚é‚و‚¤‚ةٹأکI‚ً‚ب‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB گK‚ًچ‚‚ڈم‚°‚½ژpگ¨‚إمہ‚ًچL‚°‚½‚ـ‚ـڈ¬چڈ‚ف‚ةگk‚ي‚¹‚ؤ‚¢‚éچs“®‚ھ‹C‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‰½‚©–{ژي‚ة“ء—L‚جƒfƒBƒXƒvƒŒƒCچs“®‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH ”’‚¢—ط”آ‚ج‰؛‚إڈ¬‚³‚ب•½‹د‚ًƒsƒRƒsƒRڈم‰؛‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB ƒPƒ“ƒZƒC—l ƒjƒNƒoƒG‰ب‚ح‹¹”w‚ة3–{‚جچ•ڈcگü‚ھ‚ ‚é‚ئ‚ج‚±‚ئپAˆê‚آ•×‹‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

Acleris‚³‚ٌ‚جڈ•Œ¾‚إپu‚ف‚ٌ‚ب‚إچى‚é‘oمہ–عگ}ٹس ‰و‘œˆêٹ‡‰{——ƒyپ[ƒWپv‚ً’T‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‘fگl–ع‚ة‚ح Cylindromyia pandulata ‚ئژ—‚ؤ‚¢‚é‹C‚ھ‚µ‚ـ‚µ‚½پB

چX‚ة’²‚ׂé‚ئکa–¼‚à”»–¾پB ƒqƒ‡ƒEƒ^ƒ“ƒnƒٹƒoƒGپ@Cylindromyia (Malayocyptera) pandulata (Matsumura. 1916) چ،‰ٌ‚حCylindromyia sp. ‚ئ‚µ‚ؤ‚¨‚‚ج‚ھ–³“ï‚إ‚·‚©‚ثپH ‚±‚±‚ـ‚إ’²‚ׂ½‚ئ‚±‚ë‚إƒAƒmƒjƒ‚ƒ~ƒCƒA‚³‚ٌ‚ج‰ٌ“ڑ‚ً’¸‘ص‚µ‚ـ‚µ‚½پB ƒqƒ‡ƒEƒ^ƒ“ƒnƒٹƒoƒG‚حPhasiinae ƒqƒ‰ƒ^ƒnƒiƒoƒGˆں‰ب‚ة‘®‚·‚炵‚¢‚ج‚إپA‚ا‚¤‚â‚çƒiƒKƒnƒٹƒoƒG—ق‚ئ‚ح‚ـ‚½ˆل‚¤‚و‚¤‚إ‚·پB ƒiƒKƒnƒٹƒoƒG—ق‚ئ‚حDexiinae ƒAƒVƒiƒKƒ„ƒhƒٹƒoƒGˆں‰ب‚ج’‡ٹش‚ئ—‰ً‚µ‚ـ‚µ‚½پBپiˆل‚ء‚ؤ‚½‚炲ژw“Eٹè‚¢‚ـ‚·پj

‚µ‚®‚ـ—l

>ƒPƒ“ƒZƒC—l ƒjƒNƒoƒG‰ب‚ح‹¹”w‚ة3–{‚جچ•ڈcگü‚ھ‚ ‚é‚ئ‚ج‚±‚ئپAˆê‚آ•×‹‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‚ ‚‚ـ‚إپAƒjƒNƒoƒGˆں‰ب‚ةŒہ‚è‚ـ‚·پBƒjƒNƒoƒGˆں‰ب‚إ‚àƒnƒ}ƒxƒjƒNƒoƒG‚ج‚و‚¤‚ة3–{‚جچ•ڈcگü‚ھ‚ب‚¢ژي‚à‚¢‚ـ‚·پB flyflyfly‚ج‚ف‚ٌ‚ب‚إچى‚é‘oمہ–عwebگ}ٹس‚ة‚àڈگ”‚إ‚·‚ھ‰و‘œ‚ھ“oک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إژQچl‚ة‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB ƒPƒ“ƒZƒCپ—ƒjƒNƒoƒGˆں‰ب‚جƒnƒG‚حŒ©‚½–ع‚حٹF“¯‚¶‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپ‰Œً”ِٹي‚ح‚à‚ج‚·‚²‚‘½—l‚إ‹ء‚«‚ـ‚·

ƒPƒ“ƒZƒC—l

“xپX‚²ژw“±‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB –{“–‚ةƒnƒG‚ح‰œ‚ھگ[‚¢‚إ‚·‚ثپ[پB ژ„‚ئ‚µ‚ؤ‚ح’ژژB‚è“ْ‹LVlog‚ةچع‚¹‚éچغ‚ة–¼‘O‚ھڈ‚µ‚إ‚à•ھ‚©‚ê‚خ‚و‚¢‚ج‚إپA‚ب‚é‚ׂگF‚ٌ‚بٹp“x‚جژتگ^‚ًژB‚ء‚ؤگو”yڈ”ژپ‚ج‚²‹³ژ¦‚ً‹آ‚®‚¾‚¯‚إ‚·پB چ،Œم‚à‚¨ژè‚ً”د‚ي‚¹‚é‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھ‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB ‚±‚جBBS‚ھ‘fگ°‚炵‚¢‚ئژv‚¤‚ج‚حپAپu‚ا‚¤‚â‚ء‚½‚猩•ھ‚¯‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚©پvپu‚ا‚¤‚â‚ء‚½‚ç’Bگl‚ج‹«’n‚ةڈ‚µ‚إ‚à‹ك‚أ‚¯‚é‚©پv‚ً‹ï‘ج“I‚ةژ¦‚µ‚ؤ‰؛‚³‚邱‚ئ‚إ‚·پB PSپF گجپA•ْ‘—‘هٹw‚إ‚½‚ـ‚½‚ـŒ©‚½پuƒ„ƒhƒٹƒoƒG‚جگ¢ٹEپv‚ئ‚¢‚¤“ء•تژِ‹ئ‚ة‚¢‚½‚ٹ´“®‚µ‚ـ‚µ‚½پB TV‚ج“®•¨ژ©‘RƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[‚إƒ„ƒhƒٹƒoƒG‚ئ‚©ƒjƒNƒoƒG‚ئ‚©‰½‚إ‚à‚¢‚¢‚إ‚·‚¯‚اپA”ˆ‚إˆê–{”ش‘g‚ًچى‚ء‚ؤ•ْ‘—‚·‚é‚®‚ç‚¢“ْ–{‚àگ¬ڈn‚µ‚ؤ‚‚ê‚ê‚خ‚¢‚¢‚ج‚ة‚بپ[‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBپi”ˆ‚جƒCƒپپ[ƒWƒAƒbƒvچىگيپj

‚µ‚®‚ـ—l

ƒjƒNƒoƒG‰ب‚جگ¶‘شژتگ^‚إ‚·‚ھپA“ŒٹC‘هٹwڈo”إ‰ï‚جپu“ْ–{‚ج—LٹQگك‘«“®•¨پv‚ئ‚¢‚¤ƒnƒG‰®•Kگ{‚ج•¶Œ£‚ة‘½‚‚جژي‚جگ¶‘شژتگ^‚ھچع‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒzƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒ\ƒjƒNƒoƒG‚جگ¶‘شژتگ^‚àچع‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚وپIچ،“ْژٹش‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ’r‘ـ‚جƒWƒ…ƒ“ƒN“°‚ةچs‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAڈم‹L‚ج–{‚ھ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ’u‚¢‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB ƒPƒ“ƒZƒCپ—‚ب‚؛‚©ƒWƒ…ƒ“ƒN“°‚إƒLƒmƒR‚ج–{‚ً”ƒ‚¢‚ـ‚µ‚½^^;;; |

- Joyful Note -

- Antispam Version -