��̏�𑖂�K�K���{�Ǝv������̂ł��B�������������B ��̏�𑖂�K�K���{�Ǝv������̂ł��B�������������B2008�N2��2���X�����k�����łƂ�܂����B �����ɑ����Ă������X�Ǝv������̂��Ƃ�܂����B2���ڂɓ\��܂��B�̒���4�~������5�~�����炢�̂��̂ł��B ����l�q��http://snowmelt.exblog.jp/7187392/�ɓ��������܂��B�N���K�^�K�K���{���߂��ɂ���܂����B

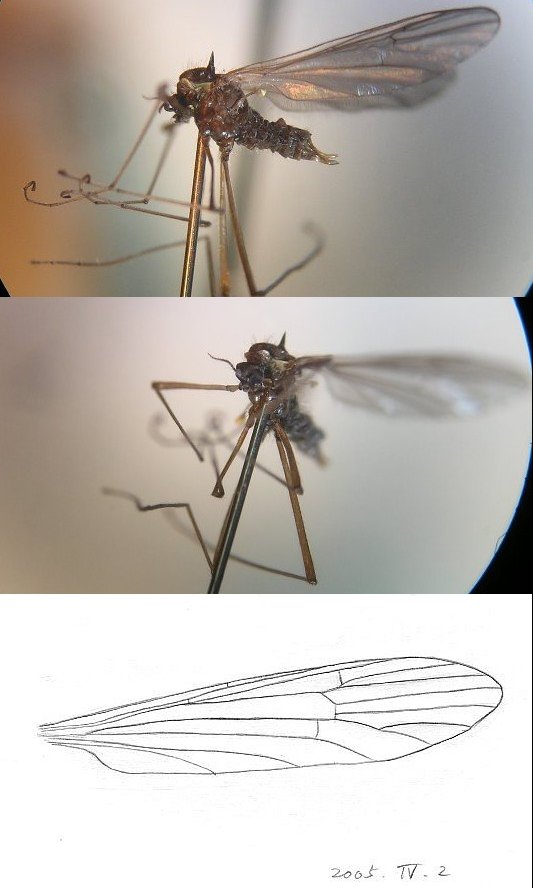

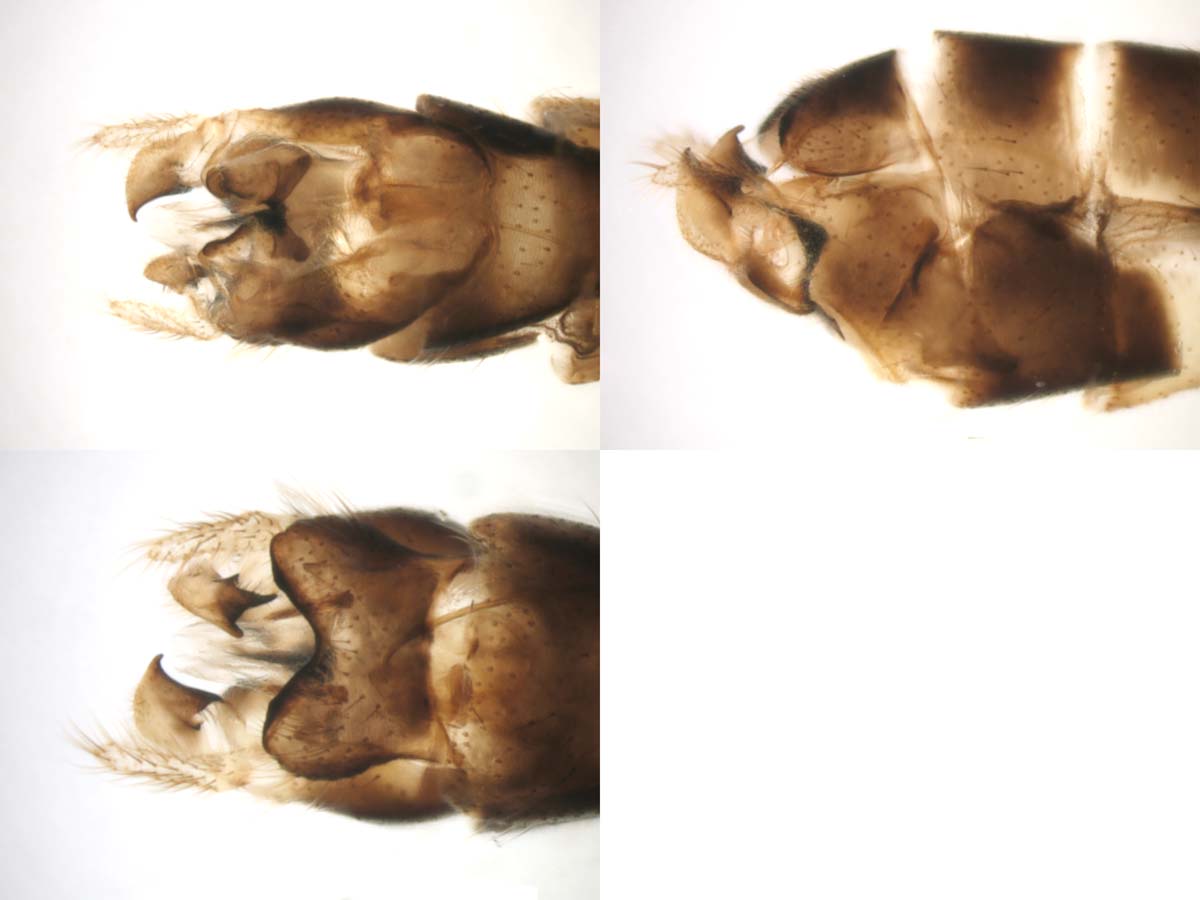

�B�����炻�̂����ɘA��������Ǝv���܂����C����̓K�K���{�_�}�V��Trichoceridae��Trichocera imanishii (Tokunaga)�C�}�j�V�K�K���{�_�}�V���Ǝv���܂��D�������͂�����ׂ��Ȃ�C���ł͂قƂ�Ǖ��Ϟ��̂悤�Ȍ`�ɑމ����Ă��܂��D

���[�€����D���߂ɍ̏W�ł����班�������Ă��������D�A���R�[���Z���W�{���~�����Ƃ���ł��D�X�������肢���܂��D

�A�m�j���~�C�A����A���肪�Ƃ��������܂��B

�Ȃ��قȂ�K�K���{�̈��Ƃ������߂ł��傤���B���e�͈͂ł��傤���B �K�K���{�_�}�V�̈��i���͎�܂ł��������������܂������j�Ƃ����̂��������Ƃ͎v���܂����ǂ��ł��傤�B �k��ق̂W�ł��������Ă��Ȃ��̂ł����A����ɂ́@�J�@�K���{�_�}�V�ȂƏ����Ă���܂����A�@�K�@�K���{�_�}�V�ł����̂ł��ˁB����ɁA�K�K���{�_�}�V�Ȃ̂Ȃ��ɁA�j�b�|���t���K�K���{�Ƃ����̂�������Ă��܂����_�}�V�����Ă��܂���ˁB ���܁A�I�X�P�A���X�R�̉t�Z��������܂���̂ŁA�����܂��o�����܂��B�̂��Ǝv���܂��̂ŁA�����肵�܂��B

�Ă�Ĕ�яo��B���ł��B

�ȑO�A�A�m�j���~�C�A����i�{���͂���łȂ��搶�Ƃ��Ȃ��ƋC�������悭�Ȃ��̂ł����A�A�j�̂��ƂŃK�K���{�_�}�V�̕������Ă���܂����i�������Ă���܂��j�B �ʐ^�̒���Trichocera imanishii�ɈႢ����܂���B���̒m�����A�Ŗk�̋L�^�ł��B �L���Ӗ��ŃK�K���{�ނƂ���������܂߂Ă����������͂���܂���B�ł��K�K���{�_�}�V�̈��Ƃ���ق��𐄏��������܂��B�J�K���{�ƃK�K���{�A�}�ӂ̏o�ł��ꂽ�N��Ȃǂŕς���Ă���̂ł����A�ŋ߂̓K�K���{�̂ق��������g���Ă���悤�ł��B�킽���̓J�K���{�Ƃ����\�L�͎g��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �j�b�|���t���K�K���{�̘a���͎������̒ɂ��Ƃ���ł��B��������K�K���{�_�}�V�Ȃɑ����̂ł����ATrichocera�����K�K���{�_�}�V�AParacladura�����t���K�K���{�ƌĂ�ł���̂ł��B�ꊲ�����낦���ق����C�����������̂ł����A�T�r�L�R���̓R���c�L���V�ȁA�I�I�����T�L�̓^�e�n�`���E�ȁA�c�N�c�N�{�E�V�̓Z�~�ȂȂ킯�ł�����A�����������̂��Ɗo���邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�a���Ƃ����͎̂��܂�₱�������Ƃ�����܂��D

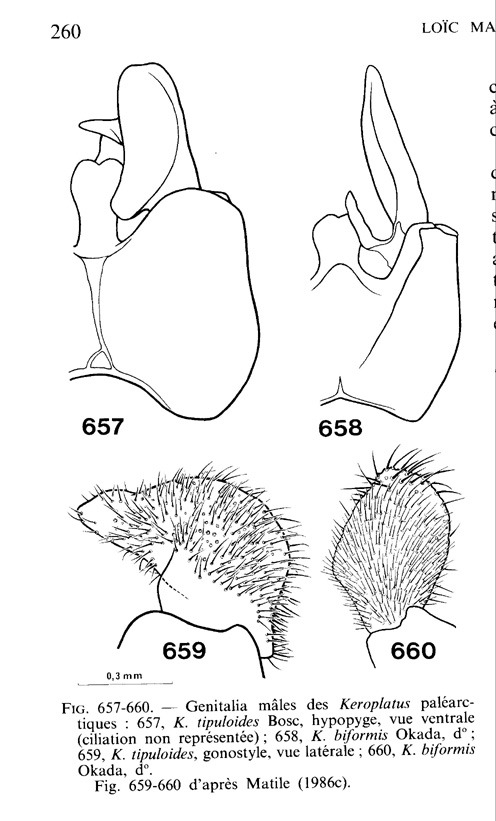

�P�D�悸�J�K���{�ƃK�K���{�ł��D�������N�搶�͗Ⴆ�������ފw�i1915�j������{������}�Ӂi1931�j�܂ň�т��ăK�K���{���g���C���i�떾�搶�͓��{�������ށi1939�j�⌴�F������}�ӑ�O���i1965�j�ł̓J�K���{�C���{�����}�Ӂi1957�j�ł̓K�K���{���g���C�������]���O�搶�͓��{�����}�Ӂi1957�j�ł̓K�K���{���g���C�����O�Y���͌��F������}�ӑ�O���i1965�j�k��L���i�搶�̂Ɠ����l�ł̓K�K���{���C�ɓ��C�l�Y�搶�͌��F���{�����}�Ӂi�ۈ�ЁC1977�j�ł̓J�K���{���g���Ă��܂��D���̂悤�ɁC�J�K���{�ƃK�K���{�͓����悤�ȕp�x�Ŏg���C���ɂ͓��l��������g���Ă��܂��D��`�́u��̕�v�ƕ����Ă���܂��āC�u�Ⴊ���v�ƂȂ�C�{���̉����\�L�̓J�K���{�ł��傤���C��Q���̃K�ɑ�P����������đ����ɂȂ�C���̌��ʃK�K���{�ɂȂ������̂Ǝv���܂��D�ߊ��̐V�����F������}�ӑ�O���ł͉����Ғ������V�����S�ăK�K���{�ɓ��ꂵ�Ă��܂��D�ꌹ�ɒ����ł���J�K���{�C�]�p����Ĉ�ʓI�Ȃ̂̓K�K���{�Ƃ������ƂɂȂ�܂��D�K�K���{�̊����͑��ŁC�������͓��Ď��ł��D�K�K���{�_�}�V�Ȃɂ͋U��Ⴊ�p�����Ă��܂��D�����ł��K�K���{�ɂ͑���p���Ă��܂��D �Q�D�`���I�ȃK�K���{��Tipulidae�͌��݂�4�Ȃɕ�������Ă��܂����C�����͂�������K�K���{���Tipuloidea�Ɋ܂߂���P�n���Q�i�P��c�悩�番�������S�Ă̎q���݂̂��܂ތQ�j�ł��D�������K�K���{�_�}�V��Trichoceridae�͂��̃K�K���{��ȂƂ͑S���މ����قȂ鍩���Q�ł��āC�K�K���{��Ȃ̎o���Q�ł���������܂���D�K�K���{��ȂƃK�K���{�_�}�V�Ȃ͋��ɐ^��A1���i�`���I��A2���j����邱�Ƃŋ��ʐ�������܂����C�K�K���{�_�}�V�Ȃɂ͒P�Ⴊ����C�܂��c���̍\���C���ɓ����̌`�Ԃ��K�K���{��Ȃ̂���ƑS���قȂ��Ă��܂��D�j�Z�q���K�K���{�ȁC�R�V�{�\�K�K���{�Ȃ����ꂼ��K�K���{��Ȃ�K�K���{�_�}�V�ȂƂ͗މ������ꂽ�Ȃł����C�����̊T�ς���K�K���{�̖��̂��a���̌ꊲ�ɂȂ��Ă��܂��D �R�D��L�̂悤�Ȏ���ɂ��S��炸�C�K�K���{�_�}�V�Ȃ̂Ȃ��ŁC���{�Y�̂Q���̂����CTrichocera���ɃK�K���{�_�}�V��p���C�t�߂̑�1���߂��������Z�k����Paracladura���Ƀt���K�K���{��p���Ă��܂��D��҂��������ɓ~�G�i�ӏH���瑁�t�j�ɐ�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āC�O�҂̐�������ɓ~�G�ɏo�����܂��D�G�ߓI�ɐ����̔������������ňقȂ�ƌ������Ƃł͂Ȃ��̂ŁC�t���K�K���{�̖��̂͂��̐�������l����ƃi���Z���X�ł��D����Trichoceridae�͉p���ł�winter crane�@fly�Ŗ�������ʂ�t���K�K���{�i�~�ߔ��j�ł��D���̂悤�Șa���̏Ȃ̂ō���������邽�߂ɂ́CParacladura�̘a���̌ꊲ���K�K���{�Ƃ���̂͂�߂āC�����ɂ�����Pracladura�̓q���K�K���{�_�}�V���邢�̓z�\�K�K���{�_�}�V�Ƃł��������ق����悳�����ł��D�������CTrichocera���ɂ��`�r�J�K���{�_�}�VTrichocera minuta Tokunaga�Ƃ����킪����܂��̂ŁC�̂̑傫�������ŗ�������悤�Șa����p����̂��������܂��D �S�D���̏コ��ɂ�₱�����̂́CTrichocera imanishii (Tokunaga)�C�}�j�V�K�K���{�_�}�V��Paracladura imanishii Tokunaga�C�}�j�V�t���K�K���{������܂��D�����Ɏ햼��imanishii���p�����C������Tokunaga�͓���ŁC����ɂ͂���ɘa���ړ���C�}�j�V���p�����Ă��邱�Ƃł��D �T�D������������₷���̂́CTrichocera����T. hiemalis De Geer�ɑ��āC�t���K�K���{�_�}�V�̘a�������邱�Ƃł��D�����Paracladura���t���K�K���{���ƊԈႦ�₷���ł��ˁDParacladura�ɗގ����Ă���ƌ����Ӗ��̃_�}�V�ł͂Ȃ��āC�햼����̒���ł��傤�D�햼hiemalis�͂������u�~�́v�̈Ӗ��̌`�e���ł��D �U�D�ȏ�ł�����C�����Trichocera imanishii�C�}�j�V�K�K���{�_�}�V���K�K���{�̂P��Ƃ����̂͐������Ȃ��āC�K�K���{�_�}�V(��)�܂��̓K�K���{�_�}�V���̂P�킪���������ƂɂȂ�܂��D�������CTrichocera���̂ق��̎�͎��Y�Ƃ��ǂ����B����������Ĕ��Ă��܂��̂ŁC�{����K�K���{�_�}�V����1��ƌĂԂ̂͐������Ƃ͌����C���̂悤�ɌĂԂ��ƂŖ{���S�̂������ȂׂĂ��̂悤�������މ����������ł��邩�̂��Ƃ���ۂ�^���Ȃ���C�ƋC������ł͂���܂��D�{��̌`�Ԃƍs����Trichocera���̒��ł����قł�����C��͂�C�}�j�V�K�K���{�_�}�V�Ǝ�̘a���Ŗ{����Љ���ق����K�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D�{��ɑ��ẮC�ȑOAlexander�ɂ���āC���̓��ق����i���������̑މ������`�̕ό`�C���̑މ����j�̌`�Ԃ������ɂ���Kawasemyia�����n�݂��ꂽ���Ƃ�����܂��D �W�{�ɂ��܂��Ă͂��萔�����������܂����X�������肢���܂��D �B������̃R�����g�����҂��Ă��܂��D �NjL�F����������Ă��邤���ɒB������̎w�E������܂����ˁD����J�l�ł��D

�B������A�A�m�j���~�C�A����A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�v�����g�A�E�g���Ă悭�悭�lj��������Ǝv���܂��B

�Ŗk�̋L�^�Ƃ���܂����A�����A���̎ʐ^�̏ꏊ�ɂ݂͂�����Ȃ��āA����ɖk�P�O�L�����炢�̂Ƃ���ŁA�\���C�Ƃ�܂����B�������X�͓�C�ł����B�A�m�j���~�C�A����A�����肵�܂��B �Ƃ���ŁA�ʐ^���X�̂ق��̎Y���ǂ炵�����̂́A�Ƃ����Ă���̂Ƃ����łȂ��̂�����܂����A�Ƃ����Ă��Ȃ��̂͌����̂Ȃɂ��ł��傤���B

�ڂ����A������肪�Ƃ��������܂��B

���������������N�搶�����̒��Ԃ̘a�����t����ꂽ����͂���܂Ŗ������������l�X�ȃO���[�v�Ɂi�}�ӂ̏o�ł̓s���j��}���Řa����t���Ȃ��Ă͂����Ȃ������Ƒz���ł��܂��B�K�K���{�^�ށi�K�K���{�̌`�������������Ƃ����Ӗ��A�������ō�������t�A�K�K���{�Ȃ̋߉��łȂ��O���[�v���܂݂܂��̂Ō���̂Ȃ��悤�Ɋ肢�܂��j���݂Ă��l�ꔪ�ꂵ�Ă���l�q�����Ď��܂��B�K�K���{�Ȃ̒��Ƀi�~�K�^�K�K���{���h�L�Ƃ����a���������̂�������i�K�K���{���h�L�Ƃ����a���͂����m�̂悤�ɒ����ڂ̈�Q�̘a���Ƃ��Ďg���Ă��܂��ˁj�A������ƌ�ł���Tanyderidae�ɃK�K���{�_�}�V�ȂƂ����a�����t����ꂽ��i����͌�Ƀj�Z�q���K�K���{�ƌ����a���ɕς����Ă��܂��j�ȂǁB�K�K���{�^�ނ̉Ȃɗp�����Ă���a����������ƃK�K���{���h�L�i�����ځj�A�K�K���{�A�V���u�g�K�K���{�A�q���K�K���{�A�I�r�q���K�K���{�A�j�Z�q���K�K���{�A�R�V�{�\�K�K���{�A�K�K���{�_�}�V�B�������m���̂Ȃ��l�ɂ͍����̂��Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B���̏�A�����ɂ����ƂɁA���������Ȗ�����̘a���̌ꊲ�Ƃ���ƁA�ǂ�ǂ�a���������Ȃ��Ă䂫�܂��B�R�Q�`���g�Q�t�`�I�I�E�X�o�J�~�L���Ƃ��I�K�T�����`�r�q���E�^���q�Q�i�K�]�E���V�A�z���V���E�I�I�C�`�����W�V�}�Q���S���E�̂悤�Ȓ������O�͂ł���Δ��������B���Ƃ��������Ƃ���ł��B �L���M���X�̒��Ԃ̃J���u�L���v�A�q���u�M�X�v�̂悤�Ƀ^�P�E�`�u���{�v�Ƃ��J���L�c�u�K�{�v�Ƃ����Ė��O�ɂł��Ȃ����̂ł��傤���ˁE�E�E����A����͏�k�B >�ʐ^���X�̂ق��̎Y���ǂ炵�����̂́A�Ƃ����Ă���̂Ƃ����łȂ��̂�����܂� �Y���ǂ̐�ɉ����������Ă��܂��H�Ńr���̒��ŎY�����A�����Y���ǂɂ͂��܂ܕW�{�ɂȂ�Ȃ�Ă��Ƃ��悭����܂��B

�B������A���肪�Ƃ��������܂��B

>�Y���ǂ̐�ɉ����������Ă��܂��H�Ńr���̒��ŎY�����A�����Y���ǂɂ͂��܂ܕW�{�ɂȂ�Ȃ�Ă��Ƃ��悭����܂��B ���܁A�����Ă��鎞�̓�����m�F���܂������A���Ō����Ƃ����炷�łɖc���Łi�������āH�j���܂��B

���[�€����W�{�𑗂��Ă��������āC���̕��̐���������ł݂��Ƃ���C�c���ł���̂́C�ǂ���������������܂��C�H���̎���匂̎Y���ǂ̃N�`�N�����܂�āC�����̎Y���ǂ̐�ɕt�������܂܂ɂȂ��Ă����悤�ł��D���͂���ł��Y�����悤�Ƃ����̂��C�Y���ǂ̊Ԃ�1�̗������܂�Ă��܂����D���炭�H�������Ƃ��ɎY���ǂ̕�����匊k���甲���Ȃ��̂ŁC�����S�̂�匊k�𐬒��̕����ɂ����܂܁i�����⋹���͐�ɒE����̂Łj�����Ă��邤���ɁC�������Ă���Y���ǂ̐�̒E��k�����������̎Y���ǂɂ��Ă܂܂ŁC���̕������j��ė������̂ł͂Ȃ����ƁC���̂������𐄒肵�Ă��܂��D

���X���̐��匂̒E��k�������I�h���o�G�Ȃǂ��̏W����邱�Ƃ�����܂��D����̃K�K���{�_�}�V���H����͓����悤�ȏ�Ԃ������̂ł��傤�D |

|

�����_�Ƒ�w�̗k�@�肳��炪���N�ɐ��E�̃A�V�i�K�o�G�ȁC��N���ɃI�h���o�G�Ȃ̃J�^���O���o�ł���܂����D�Љ�ė~�����Ƃ̂��Ƃł��̂ŁC���������肵�ďЉ�܂��D

Yang Ding et al., 2006. World Catalog of Dolichopodidae. 704pp, 44 pl. �����_�Ƒ�w�o�ŎЁi�k���s�C����~�������H�Q���j���s�C�艿260�� Yang Ding et al.,�@2007. World Catalog of Empididae. 699pp, 2 pl.�����_�Ƒ�w�o�ŎЁi�k���s�C����~�������H�Q���j���s�C�艿180�� ��������n����`�ԂȂǍŐV�̏�����Ă���C���Ȃ̕��ނ̌����m���ŏd�v�ȕ����ł��D���P���͖�15�~�ł��D���ڒ����ł��邩�ǂ����m��܂���D�o�ŎЂ̃A�h���X�͈ȉ��̒ʂ�ł��D http:/www.cau.edu.cn/caup e-mail cbsszs@cau.edu.cn

��BBS�͋֎~��傪�ݒ肵�Ă���A�����A���Љ��`�n�̍��A�I�����_�Ȃǂ̃X�p�����e�̉����ƂȂ��Ă��鍑��\�������i���ꂪ���{��������.jp/�ɂȂ�܂��j�������Ă���Ɠ��e���ۂ����悤�ɂȂ��Ă���܂��B�i����́ucn/�v�Ɉ���������܂����j

����͓��e�I�ɖ��̖����Ǝv���܂��̂ŋ֎~�����܂�ł͂��܂����Ǘ��Ҍ����œ��e��\��������悤�ɏ��������܂����B

�����̖{�̏ꍇ�CChina Scientific Book Service ����̍w�����֗��Ǝv���܂��D3�炢���p���Ă��܂��D

http://www.hceis.com/class.asp?aid=31&nid=273&id=83 �������l����ƍ��߂ł����C�p��ł���肪�\�Ȃ��ƂƁC�N���W�b�g�Ō��ς��\�ł��D ���݁C��s�ւ̑����萔���͍Œ�ł�2500�~�ƍ��z�ł��D �܂��C�O���s�U�荞�݂����ۂɁC�����ւ̏��z�̑����̏ꍇ�͕ʂɋ�s�Ɏ萔�����x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝw�E����C�������o��������܂��D �n�G�j�l�C�����ƈ����Ƃ���m��܂���?

���l�̒������Ђ̃l�b�g�ʔ̏��X�u�����vhttp://www.frelax.com/sc/

���C�O�����̋�J���Ȃ��ĕ֗���������܂���B "World Catalog of Dolichopodidae."�́A���ɒʔ̃J�^���O�Ɍf�ڂ���Ă��܂����B�u���E�������Ȗ��^(�p��)�v�̃^�C�g���Ōf�ڂ���Ă��܂��B�f�ڃy�[�W��URL�𓊍e���悤�Ƃ�����A���f���e�̈����ł͂˂��Ă��܂��܂������E�E�E �ǐL "World Catalog of Empididae."�͂܂��o�^����Ă��܂��A�������҂́u���������u-�����j-��34��-�o���� ������ 宕������� �k�������ȁv���o�^����Ă��܂��B"World Catalog of Empididae."�����[���Ő\�����ނƍw���ł��邩������܂���B

�n�G�j����D���낢��Ƃ����b�����������܂����D�Ǘ�������������ςȂ��Ƃ��킩��܂����D�s�N���ʐ^�ɂ�铯��˗��̌����܂߂Ă���J�l�ł��D

���āC��N���ɔ��s���ꂽ�I�h���o�G�Ȃ̃J�^���O�̒�����\�L���E�~���X���J���w�E�̏��X�ɖ₢���킹��ꍇ�̂��߂ɓ����̉��t�����L�Ɉ��p���Ă����܂��D �����Ȑ��E���^�F�p��/�k�蓙�Ғ��D�k���F�����_�Ƒ�w�o�ŎЁC2007.6�@�@ISBN978-7-81117-423-6

���݂܂���E�E�E���݁A���e���ɂ�1��URL�����������߂Ȃ��ݒ�ɂȂ��Ă���܂��B�i�X�p���h�~�̂��߂̐ݒ�Ȃ̂ł��B�j

�����ĕ������J�L�R�݂����ꍇ�́uttp://�`�v�̌`�ł��肢�������܂��B

�n�G�j�l�A���肪�Ƃ��������܂��B1���e1��URL�̋K�肾������ł��ˁB

�O�̂��߂Ɂu���E�������Ȗ��^(�p��)�v�̍w��URL���Љ�Ă����܂��B http://www.frelax.com/cgilocal/getitem.cgi?db=book&ty=id&id=SJCZ209426 ����10750�~�̂悤�ł��ˁB

�E�~���X���J�l�D

����ȕ֗��Ȗ{�������邱�Ƃ͒m��܂���ł����D �����Ă݂���̂ł��ˁD World Catalog of Empididae��9400�~�Ƃ̂��Ƃł����D ���肪�Ƃ��������܂����D |

|

�ɂ����ĕ��Ɍ��̃n�G�ڂ̃��X�g���܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ă���̂ł����A�ǂ���450�틭�œ��ł��̂悤�ł��B�K�K���{��X���J�̕��Ȃ��̂ŁA�����s�̋L�^�ɂ͉����y�т܂���B

���̓r����TKM�̃��X�g�ɂȂ������̋L�^��������������܂����̂ŏ����ȒP�ɏ����Ă����܂��B �^�}�o�G�� �@Jaschhof (2001). ESAKIA, (41): 37-147. �@�c���Y������������܂��D ���X���J�o�G�� �@Okada (1938). Annotationes Zoologicae Japonenses, 17(3-4): 388-394. �@�N���Y���X���J�o�G, Kogesawa, Takao, Tokyo �@�Z�X�W���X���J�o�G, Kogesawa, Takao, Tokyo �A�u���R�o�G�� �@���E���� (1964). Kontyu, 32(4): 503. �@�J�C�K���R�o�G�C�{���s�D �m�~�o�G�� �@���� (2002). Jpn. J. Ent. (N. S.), 5(2): 29-34.�@�i���{�Y�o���ڃm�[�g 1�j �@���̒��ɁC�uSchmitz (1952, 1957)�́i�����j�����s���ō̏W��������4����E�E�E�v�Ƃ̋L�q������C4��̊w�����L�^����Ă��܂��D���T�́uDie Fliegen der palaearktischen Region�v�̂悤�ł��D �A�u�� �@���k�_�����������ɃA�u�Ȃ̕W�{�ژ^�����낢�날��A�����s�Y�̃f�[�^�����\����܂��B �@���z�[���y�[�W�������e�i���X���̂悤�Ȃ̂ŁA�ڂ����͂܂���قǏ������݂܂��B �P�V�V���E�W���E�o�G�� �@Sueyoshi & Mathis (2004). Proc. Entomol. Soc. Wash., 106(1): 74-84. �@�����s�Y2��D �g�Q�n�l�o�G�� �@���L�ڂ͂킩��܂��C�Z���`�g�Q�n�l�o�G�̊w����Orbellia tokyoensis�Ȃ̂ŁC�������͎��Y�n�Ǝv���܂��D ���h���o�G�� �@�����E�^�� (1964). Kontyu, 32(4): 489. �@�L�C���n���o�G�C�u�����t�߁v�Ə����Ă���̂Ŕ����ł����D

���̂Ƃ���S���e�n�ō����ژ^���쐬�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

���쌧�ł��x����Ȃ��珼�{�ނ��̉���ł��������������o�Ă��āi�܂��{���܂�ł͂���܂��E�E�E�j�A������邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�i�֘A�T�C�g�͏��{�ނ��̉�̃T�C�g���Ƀy�[�W���߁X�o����Ǝv���܂��E�E�E�j ���쌧�͕����L�^�����邱�ƂȂ���A�S�����瑽���̕��X���̏W�ɗ��Ă��邽�ߕW�{���U�킵�Ă��܂��B ������낵����A�F�l�̂��茳�̕W�{�̃f�[�^�����m�点����������Ƃ��ꂵ���̂ł����E�E�E�i����3�`4�N�����ď����W���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�j �Ƃ肠�����A�o���ڂ̋L�^�͎����܂Ƃ߂邱�ƂɂȂ肻���ł��̂ŁA�����͂����肢�������܂��B

Arge����

���Ɍ��̃V���~�o�G�ȁA�N���o�G�ȁA�R�E�����o�G�Ȃ̋L�^�͂����m�ł���? �Ƃ肠�����A5��قǂ���悤�ł����E�E

�_�w����V�X�e���̃z�[���y�[�W�����������̂ŁAURL�������Ă����܂��B

�����ɃA�u�Ȗژ^��7�҂قǂ���A�S���܂Ƃ߂�Ɠ����ƒ���͌��\�Ȑ��ɂȂ�Ǝv���܂��i�i�y�搶�̕W�{������̂Ŏ����Ƃ��邩�Ǝv������ł������Ɍ��͈ӊO�Ə��Ȃ������j�B http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/library/jnr/tnaes-s.htm

> ���Ɍ��̃V���~�o�G�ȁA�N���o�G�ȁA�R�E�����o�G�Ȃ̋L�^�͂����m�ł���?

> �Ƃ肠�����A5��قǂ���悤�ł����E ��肪�Ƃ��������܂��B �V���~�o�G�͕Љ�(2000�A�͂Ȃ���No.10)�̃C���c�o���V���~�o�G�AMogi et al.(2002)�̃R�E�����o�G1��ƃN���o�G2��A����Ƀf�[�^�͖����\�̂悤�ł����Љ�(1999�A�͂Ȃ���No.8)�̃Z�����V���~�o�G��������5��̋L�^���茳�ɂ���܂��B

Arge�l

�@�����s�̑o���ڏ�肪�Ƃ��������܂��B�c�����Ă��Ȃ�������܂܂��ώQ�l�ɂȂ�܂��B���ɃA�u�Ȃ͎蔖�������̂ł��肪�����ł��B �@�܂����C�Â��̏����܂������낵�����肢�������܂��B |

|

�C�`�����W�Z�Z���ƃI�I�����V�W�~���o�����h���o�G�Ȃɂ��Ē��ׂė~�����Ƃ̈˗������ꃄ�h���o�G�Ȃɂ��Ē��ׂ悤�Ƃ��āA���̛��@�^�搶�̃y�[�W�����悤�Ƃ�������ł��Ă��܂��Ă��܂����B�i�ފ����ꂽ�̂ł����瓖�R�Ƃ����Γ��R�Ȃ̂ł����E�E�E�j

���̃T�C�g���ɂ̓��h���o�G�Ȃ̊��m�̊�̈ꗗ�݂����Ȃ̂������y�[�W���������Ǝv���̂ł����A���̃T�C�g�̂��̌���ǂȂ��������m����܂��H

�T�C�g�̍s���͒m��܂��C���ꗗ�ł͈ȉ��̕���������܂��D

Shima, H., 2006. A host-parasite catalog of Tachinidae (Diptera) of Japan. Makunagi/Acta Dipterologica, Supplement 2�C171pp�D �o���w��͛��搶�������ς瓮�����Ă����̂ł����C�ފ���ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�c�����Ă��܂���D�������C���̕����̓������]�����̂ł�����C���L���ɖ₢���킹����A�����t����������܂���C ��810-8560�@�����s������Z�{��4-2-1 ����w�@��r�Љ�������@�����̌n�w�������@�o���w��D �Ȃ��C���邢�͂��}���ł��傤����C�����ł́F �C�`�����W�Z�Z���́@Argyrophylax apta (Walker)�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Bessa parallela �iMeigen) Compsilura conscinnata (Meigen) Exorista japonica (Townsend) Halidaia aurea Egger Nemorilla floralis (Fallen) Sturmia bella (Meigen) Thecocarcelia oculata (Baranov) T. sumatrensis (Townsend) �I�I�����V�W�~�ɂ́@Aplomyia confinis (Fallen) ���҂Ƃ��ă��X�g�A�b�v����Ă��܂��DFallen��e�ɂ̓A�N�T���e�[�M�������܂��D �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A�m�j���~�C�A�����ǂ������肪�Ƃ��������܂��B

���x�̓y�j�ɂ��̌����̎n��������̂ŁA�������������������ɓ���A���ׂĂ݂����Ǝv���܂��B �ł��n�G���ȊO�̕�������W�{�́����Ȃ���������ł���ˁE�E���x��������������E�E�E����ς��킩��Ȃ���������܂���E�E�E������ƐS�z�ł��B

Calyptratae�Ƃ����͎̂��ɂ͑S�����ŁC����O���瓦���o�������C�����ł��D���h���o�G�̌����҂͗ǂ�����Ȃŕ�������̂��ƁC���̍˔\�ɂ͂����������Q����݂̂ł��D�܂��Ă�C����Calyptratae�͑�ςł��傤�ˁD

�i�搶�̃C�G�o�G�Ȃ���x�Ȃ炸���������݂�̂ł����C�Ȃ�Ƃ��A�v���[�`�ł���̂�Coenosiinae���炢�ł��傤���DLimonophora�Ȃ͌k���ŗǂ��Ƃ��̂ň�t�W�{�������Ă���̂ł����C�{�y�Y�̂͂������������i�搶�̖{�ɂ͂łĂ��܂���D���������������D �n�G�j�����F����͂܂��悭���L���o�G��j�N�o�G�肳��܂��ˁD���h�ł��D |

- Joyful Note -

- Antispam Version -