|

訂正。クシゲガガンボではなくクシヒゲガガンボです。

松田 様.

べッコウガガンボの黒斑が退化した個体と思われます. 関東〜九州で見られるべッコウガガンボとは別亜種の可能性があると伺っています.

市毛様

ご教示ありがとうございます。 ベッコウガガンボでもこのような斑紋のものがいるのですね。納得しました。 |

|

流水性のトビケラを調べています。水生双翅目と同じように蛹化時に繭を紡ぎます。関連で水生双翅目の繭について教えてください。

1 水生双翅目の繭の中の水は何ですか。 2 繭の中の水の役目は何ですか。 3 トビケラの場合、夏季に繭が縮んだ個体が見られますが、水生双翅目にはそのような例はないですか。 4 もし、繭が縮む例があるとすれば、その原因は何ですか。 5 以上に関連した文献などありましたらご紹介願います。 |

|

松田 様.

ミズアブで良いと思われます. なお,日本のStratiomys属は固有種のS.japonica 1種とされていますが,Stratiomys属は中国に24種,極東ロシアに7種が分布しているので,日本でも寒冷地に未記録種が分布している可能性があると思います.

茨城@市毛様

ご教示ありがとうございます。 |

|

HB様.

キノコバエの仲間のようです. 細かな翅脈が見えないので科は不明です. 斑紋が顕著なので,詳しい方からコメントが有ると良いですね.

茨城@市毛さま、ありがとうございます。

キノコバエの仲間で保存します。 |

|

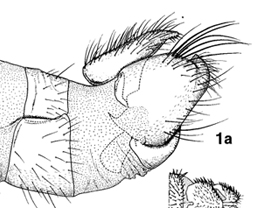

このオドリバエはOedalea属の1種です.触角第3節が長い,後腿節が肥大し後徑節の基部が膝状に屈曲し,翅脈ではR4脈を欠く,などの特徴があります.日本列島には少なくとも3種は生息していますが,まだ研究発表はしていません.

三枝 様

早速のご教示ありがとうございました。 オドリバエの仲間というだけでなく、Oedalea属の1種とまで分かり大変うれしく思います。 お恥ずかしながら、触覚や翅脈を見誤ってしまい、オドリバエ科だということにすら気づけませんでした。 特徴に富んだオドリバエの世界にいっそう興味が出て、これからも採集していきたいと思います。 今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 |

|

山本様.

海浜性のオドリバエに詳しい人が出てこないようです. オドリバエ科は,色彩等に特徴があるような種類以外は,下記の「オドリバエ科の絵解き検索」にあるような外見的特徴を調べて属を特定し,その後原記載等で亜属や種を調べないと同定が困難です. http://diptera.jp/fly/dl/etoki-empididae.pdf 海岸林等にも,litoralis 以外のオドリバエも色々と分布していますので,たまたま基産地の砂地(コウボウムギ群落?)にいたからという理由では特定は困難と思います.

多分そうでしょう.本種の原記載は,Japanese Journal of Entomology 62(2):262に交尾器の図があるので,それと比較してみてください.

|

- Joyful Note -

- Antispam Version -