����ɂ��́B ����ɂ��́B�@�摜�́A��ʂ̎R�n�ł悭�̏W�����q�Q�^�P�J�ł��B �@�k���ق̐}�ӂƁA�k��̃f�[�^�x�[�X�����̖͗l���������ł́A�Y������悤�Ɍ������� �v��������܂���ł����B �@���{�̊m�F��Ƃ����Macrocera���̓��A���̖͗l�̐}�ł���������͎��̂W��ł��B �@�@M.abdominalis�@�n���{�V�q�Q�^�P�J �@�@M.alpicoloides�@���i�X�W�q�Q�^�P�J �@�@M.ephemeraeformis�@�J�Q���E�q�Q�^�P�J �@�@M.ezoensis�@�G�]�q�Q�^�P�J �@�@M.fasciata�@�L�I�r�q�Q�^�P�J �@�@M.lutea�@�a���Ȃ� �@�@M.nana�@�`�r�q�Q�^�P�J �@�@M.vittata�@�L�A�V�q�Q�^�P�J �@���̔��䂾���ł݂�ƁA�����̎�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B �@����Ɠ��{�ł̋L�^��̎c��͎��̂Q��ł��B �@�@M.maculosa�@ �@�@M.obscura�@ �@���̂ǂ��炩�Ȃ̂ł́H�Ǝv���̂ł��� �����ōs���l���Ă��܂��܂����B �@��������̂ŁA�������Ȃ��悤�Ɏv���܂����E�E�E �@���������������܂�����K���ł��B �@��낵�����肢�\���グ�܂��B

�o�O���b�`�l�D

���L�̃X���b�h���Q�l�ɂ��Ă��������D http://furumusi.aez.jp/joyful1/joyful.cgi?list=pickup&num=4324#4324

�s�їl

�@���������肪�Ƃ��������܂��B �@�ߋ��̃X���b�h��q�����܂����B �@���ɂ����펝���Ă��܂����A���̂Ƃ��� ����͍���Ȃ悤�ł��ˁB �@���� Insects of Japan��҂��Ƃɂ��܂��B |

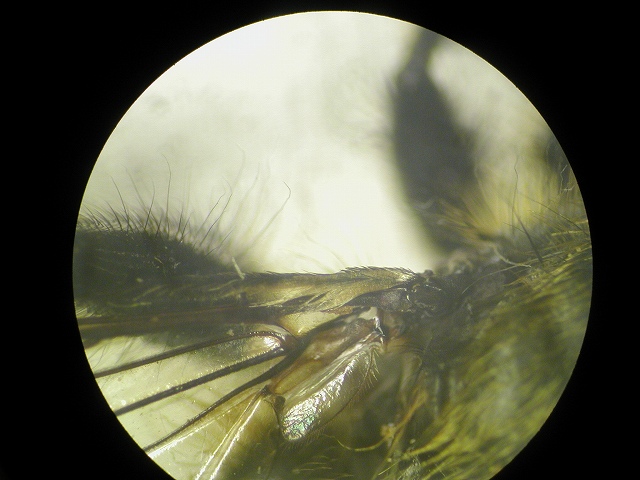

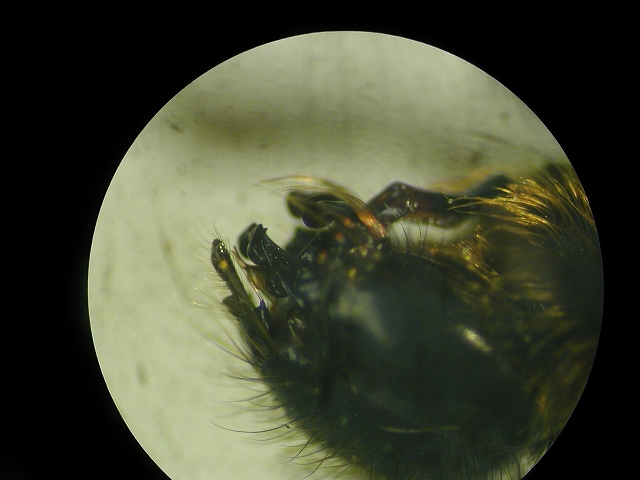

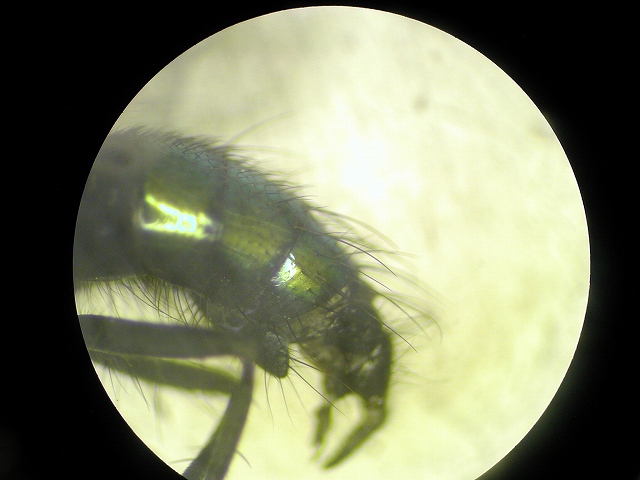

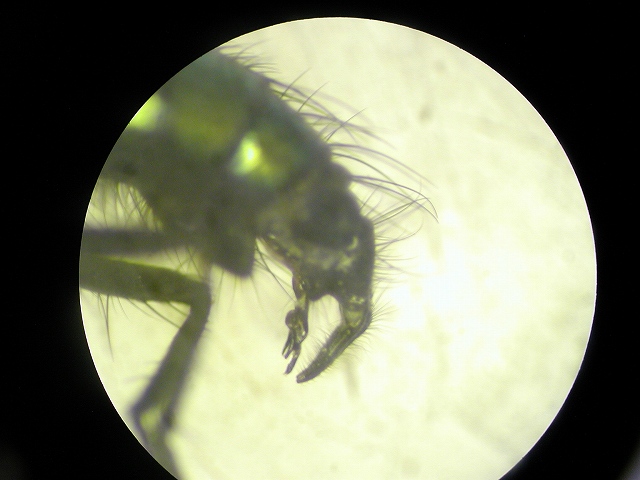

�܂��A���ז������Ă��������܂��B �܂��A���ז������Ă��������܂��B�W����p�̕W�{���������Ă��āA������Ȃ�Choerades�炵�����V�q�L�����邱�ƂɋC�t���܂����B ����ɔ��F�т������A�Q�j�̌`��t�^�g�Q�I�C�V�A�u���߂����Ƃ��v���܂������A�Q�j�̌`����ɉ����������������Ă��Ȃ����߁A�킩��܂���ł����B ����������������K���ł��B

��イ�Зl�D

�茳�̕W�{������ƁC�g�Q�I��t�^�g�Q�I�C�V�A�u�̖͑т����Ȃ��悤�ŁC�ʐ^�̂悤�ɋ��ΐF�̖̑т𑽐������Ă���̂̓P�u�J�g�Q�I�C�V�A�u�ƂȂ�܂��D �܂��C�ʐ^������Ƒ�7���w�̌㉏�ɂ��Ȃ蒷���ˋN������悤�Ɍ����C���̓_������t�^�g�Q�I�C�V�A�u�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��D ���V�q�L�A�u�}�ӂ̓��{�Y Laphriinae���Ȃ̌����ł͂ǂ�ɗ����܂����H http://www3.kcn.ne.jp/~tgw/web_page/Laphriinae/key_Laphriinae.htm �Ȃ��C�ԍ��̑Ή��͉��L�̂悤�ɂȂ�悤�ł��D �t�^�g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.1(�t��E�ʕ{,2003) = Ch. sp.4(���V�q�L�A�u�}��) �g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.2(�t��E�ʕ{,2003) = Ch. sp.1(���V�q�L�A�u�}��) �P�u�J�g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.3(�t��E�ʕ{,2003) = Ch. sp.1(���V�q�L�A�u�}��)

�s�їl

�����b�ɂȂ��Ă���܂��B �܂��R�����g���肪�Ƃ��������܂����B �a����web��݂̂�Ȃō��o���ڐ}�ӂ��Q�l�ɂ��܂����B web��̃��V�q�L�A�u�}�ӂł�sp.2���Ǝv���܂����̂Ńt�^�g�Q�I���Ɗ��Ⴂ���܂����B�݂�Ȃō��E�E�E�̕��ƃ��V�q�L�A�u�}�ӂƂ̑Ή����Ⴄ�̂ł��ˁB����ō��_�������܂����B�u�͂Ȃ��ԁv��2003���茳�ɂȂ��̂ʼn��Ƃ������Ȃ��̂ł����A�s�їl�������������������ʼn��i�̃P�u�J�g�Q�I��sp.2�ƂȂ�̂ł��傤���H �������������������̂ł���sp.1���Q�o�Ă��܂����H�H ������������K���ł��B

��イ�Зl�D

���߂āC�t��E�ʕ{(2003)���������Ă݂��Ƃ���C�}�łƖ{���ƂŔԍ�������Ă��邱�ƂɋC�t���܂����D �t�^�g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.2(�t��E�ʕ{,2003, �}3-a) = Ch. sp.4(���V�q�L�A�u�}��) �g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.3(�t��E�ʕ{,2003, �}3-b) = Ch. sp.1(���V�q�L�A�u�}��) �P�u�J�g�Q�I�C�V�A�u Choerades sp.4(�t��E�ʕ{,2003, �}3-c) = Ch. sp.2(���V�q�L�A�u�}��) �Q�l����) �t��E�ʕ{(2003) �l������̃C�V�A�u���Ȃ̋L�^�C�͂Ȃ��� 15-1:83-87

�s�їl

���萔���������������܂����B ��͂�P�u�J�g�Q�I�ł����悤�ł��ˁB ���肪�Ƃ��������܂����B �Ȗ،��̖{��̋L�^�͍��̂Ƃ���Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�������Ǝv���܂��B |

����A�����̏W���܂����B ����A�����̏W���܂����B������R���ߔw�ɒ������т����邱�ƂƁAFouna japonica�̃Q�j�̐}���r���Ė{��ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B �m�F�̂��߂ɓ��e�����Ă��������܂��B ���܂�摜���悭�Ȃ��đ�ϐ\����܂���B ������낵�����肢�������܂��B

��イ�Зl�D

�Ǘ��l���R�����g����̂�҂��Ă��܂������C�A�Z�X�ŏo�����Ǝv���܂�(^_^;) ���Ȃ�����I�Ȉ��A�s�ł��̂ŁC��イ�Зl�̂��w�E�ʂ�J�G���L���o�G�ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D �Ƃ���ŁC�����ł̍̏W�ł����H

�s�їl

�͂��߂܂��āB �܂��R�����g���肪�Ƃ��������܂����B ���X�̕A�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B ���͓̂Ȗ،��n�ǐ��V���n�ł̍̏W�i�ł��B �͂��߂���_���čs���܂����B ���z�͋Ǐ��I�ŁA�Q�ӏ��m�F���Ă���A���܂����q���W���I���̌Q���ɂ��Ă��܂����B ���Ȃ�̌̐������܂����B

���X�x���Ȃ�܂����B

���Q�j�̌`����n�j�ł����A��R���w�i��������̑�Q���w�j�̃w���ɒ������т��m�F�ł��邱�Ƃ�����J�G���L���o�G�łn�j�ł��B �ŋ߂͍K��s������Ŋm�F����Ă��邱�Ƃ���A�����쐅�n�ł͊ԈႢ�Ȃ������������̂Ǝv���Ă��܂������A��͂�n�ǐ��V���n�ŏo�܂������E�E�E �Ԃɗ���͈̂��|�I�Ɂ��������悤�ł��ˁB �Ƃ������͂���܂łɁ��̍̏W�Ⴊ�ɂ߂ď��Ȃ��̂��{��̓����ł���A�����ǂ̂悤�Ȏ����ɏo�Ă��邩���\���ɂ킩���Ă��Ȃ��L���o�G�Ȃ̂ł��B

�n�G�j�l

�͂��߂܂��āB �܂��A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B �X�̂����m�ۂ��܂������A���ׂā��ł����B ����A����T���Ă݂����Ǝv���܂��B �����������玟�֖K�Ԃ��Ă����̂ɂ͂��̏�ł��܂��܂����B ��łȂ�炩�̎��ʂɂĕ������܂��B

�q���W���I���~���n���W�I���ł��B

�n�G�j����ɂ��肢������܂��B ���̃y�[�W�����̃u���O�Ƀ����N�����Ă��������Ă���낵���ł��傤���H ��낵�����肢�������܂��B

�u���O�͂�����ɂȂ�܂��B

http://musiearth.exblog.jp/

��イ�Зl�A�͂��߂܂��āB

�J�G���L���o�G���H�̃P���Z�C�ł��B �n���V���n�ł̊m�F���߂łƂ��������܂��B�ڍׂɂ��Ă��낢�뒲�����Ă��������āA���Ёu�͂Ȃ��ԁv�Ȃǂɂ����e���������B ����Ŋ֓��ł͍]�ː�͐�~�i�K��s�Ȃǁj�Ɏ�����2�ӏ��ڂ̖{��̐����n�ƂȂ�܂��ˁB���Ƃ͎��̗\������������Ή����Y���݂◘����͐�~�ɂ��������Ă���\���������Ǝv���܂��̂ŁA���Ѓ`�������W�����Ă݂Ă��������B �P���Z�C�i������P�O�N�قǑO�ɓn�ǐ��V���n�̑�P���ߒr�ƒ����r�͒����������Ƃ�����̂ł����A���̂Ƃ��͊m�F�ł��܂���ł����E�E�E�j

���P���Z�C����

�͂��߂܂��āB �u�͂Ȃ��ԁv�̍]�ː�͐�~�ł̋L�^�q�������Ă��������Ă���܂��B�n�ǐ��ł͏ꏊ���Ǐ��I�H�ōL�͈͂ł���܂��̂ŁA�����������Ό�����Ǝv���܂��B���K�₳��Ă݂Ă��������B�����ނ��ɂƂ肠�����L�^�͕������܂����B �V���Ȓm���i���Ȃǁj���킩��܂�������߂Ă͂Ȃ��Ԃɓ��e�����Ă��������܂��B |

|

oikawa�l�D

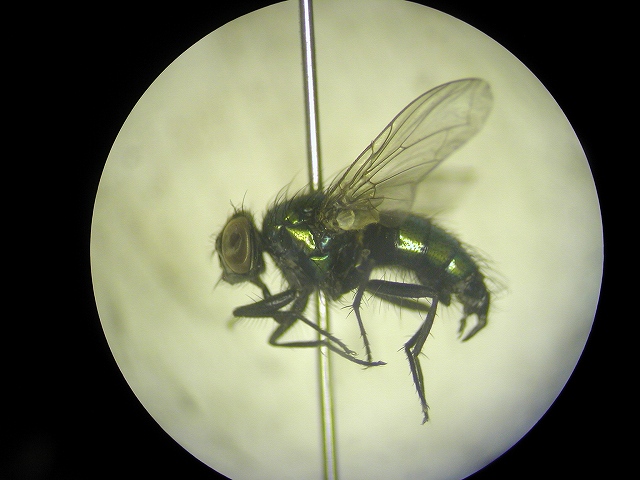

���}�g�C�Ƃ������̂́C�����̉Ȃ̃n�G�Ɏg�p����Ă��܂��D �ʐ^�Ɏʂ��Ă���悤�ȃq�Q�u�g�R�o�G��Cryptochetidae�̏ꍇ�Ccryptochaetid flies��������cryptochetid flies�ƌĂ�Ă���悤�ł��D ���̂ق��ɁC�V���E�W���E�o�G�ȂƃC�G�o�G�ȁC�L���O���o�G�ȓ��Ƀ��}�g�C�Ƃ���ނ����܂��D �l�b�g�Œ��ׂ�ƁC�u���Ȃǂ����}�g�C�Ƃ��Ă���T�C�g������悤�ł��D(�n���������m��܂���) |

- Joyful Note -

- Antispam Version -