|

2007�N4��15���Ɏu�ꍩ�����y�Ђ̖�l�̎u��K�g���Ȃ��Ȃ��������ł��B���N104�Ƃ̂��Ƃł��B

���ł����l�b�g�ŊȒP�ɍ����̓������ł��鎞��ɂȂ�܂������A�ȑO�͎u�ꍩ���ȊO�ł͓������ł�����ˁB�����w�̕��y�ɂ��Ă͂��̓���̋����Ȃǂɂ����āA�܂��ɐ��҂ł���A�����������ӂ̌��t�����v�������т܂���B ���X�ɗ�����āA�u�ǂ����ɍ̏W�ɂ����́H����A�������B�v�Ɛ��������Ă����������Ƃ��̎����v���o����܂��B �ނ�ł������������̂肢�����܂��B �ʖ铙�̏�K�v�ȕ��̓n�G�j�i�Óc���j�܂ł��₢���킹���������B |

|

��قNjC�������̂ł����A�y�[�W��ɃA���o���⋌�ߋ����O�Ƃ����{�^���������Ă��܂��ˁB

�A���o���{�^���������ƁA�T���l�C����Ɏʐ^���\�������悤�ł��B�ʐ^��̃^�C�g�����N���b�N����ƁA�����̃c���[���\�������̂ő�ϕ֗��ł�(^�B^) �X�p����ȊO���A�啪�f�����i�������悤�ł��ˁB

���̂Ƃ���A�ߋ����O�����ɂȂ炸�ɁA���ׂĕ\������Ă��܂��̂ŁA�Ӗ����Ȃ��@�\�ł����A�����I�ɂ͂����Ǝg�����肪�悭�Ȃ���̂Ǝv���܂��B

�����A����ς��A���f������V�f���ւ̃f�[�^�ڐA�͂���ς��ʓ|�ł����B�i�摜�̐����������E�E�j ���Ȃ݂�URL�͈�x��2���܂ŏ������߂�悤�ɐݒ肵�Ă���A3���ȏ�����Ă�Ɠ��e���ۂ���Ă��܂��̂ŁA�����Ӊ������B |

|

�J�����V�̘b��ł����܂���B

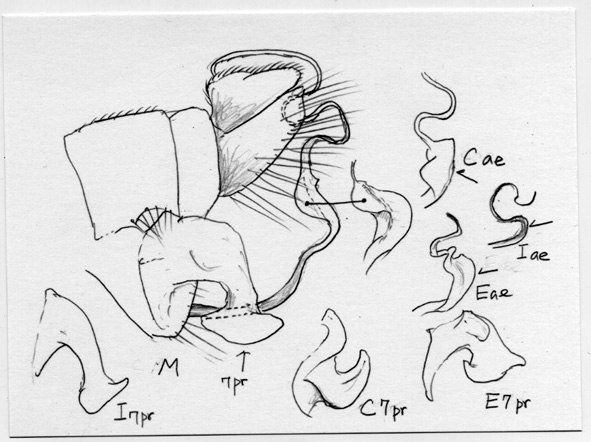

�����Ȋw�����قœ��A�W�A�n��̃J�����V�������e�[�}�Ƃ����V���|�W�E�����J�Â���܂��B�ڍׂɂ��Ă͉��L�̈ē����������������B�����q���^�J�����V�̘b�������Ă��������܂��B�����Q���҂ɂ͕t�^�Ƃ��ăq���^�J�����V�Ȃ̊G�������������i���Ȃ܂ł�\��B�����x�������͗]�͂�������܂��j��z�z����\��ł��B �����W��̂��ē� �@�T�V�K���ނ̕��ފw�����҂Ƃ��Ēm���钆���_�Ƒ�w�̍ʖ��u�������C���{�w�p�U����̏��ւ������҂Ƃ���3��20������2�����ԗ�������C�A�W�A�̃T�V�K���̋�������������Ă��܂��D���̋@��ɁC���L�̌����W����Â����ƂɂȂ�܂����D�F�l�ɂ͂ӂ���Ă��Q���������������C���ē��\���グ�܂��D�܂��C�W��̌�C���̍��e����v�悵�Ă��܂��D �@�W��̎Q����͕s�v�ł����C��ꏀ���̓s����C�W��C���e��ɎQ������]�̕��͉��L�܂Ń��[���CFax�������͗X�֗t���ł��\����������悤���肢�������܂��D�@�@�@�@�@�@�@���ւ���������ҁF�F����� �L �����W�� �@�u���A�W�A�Y�J�����V�ނ̕��ފw�����̌���ƓW�]�v �Ƃ��F2007�N4��28��(�y) 14:30?18:00 (13:30��t�J�n) �Ƃ���F�����Ȋw�����ٕ��فi�����s�V�h��S�l��3-23-1�j �b��F �ʁ@���u�iWanzhi Cai�j�F�����_�Ƒ�w �@�@Taxonomic studies on Heteroptera in China: past and present �с@�����F��ʑ�w����w�� �@�@���{�Y���������ނ̌������� �ΐ�@���F�����_�Ƒ�w �@�@�A�W�A�Y�T�V�K���Ȃ̕��ތ����̌���ƓW�] ��������F�ɒO�s������ �@�@���{�Y�q���^�J�����V�ȊT���@�[����ƓW�]�[ �R�c�ʐ��F�������������� �@�@���A�W�A�Y�n�i�J�����V�Ȃ̕��ފw�I���� �F����́F�����Ȋw������ �@�@�J�����V�ނ̕��ފw�����̐��E�I�����ƓW�] �Q���\����F��169-0073�����s�V�h��S�l��3-23-1 �����Ȋw�����ف@�F����� Fax 03-3364-7104 E-mail: tomokuni@kahaku.go.jp |

|

���݂܂���A���悢��X�p�������v��2000�ʂ���悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��܂����B

���݂܂��A4/11���̍����P�����e�����x�݂�������悤���肢�������܂��B�i��ƒ��̓��e�̓o�b�N�A�b�v�̊W�ŁA���f����Ȃ��\�����傫���̂ŁE�E�E�����͂��肢�������܂��B�j ����OK���o�����瓊�e���Ă���������~�E�E �Ǘ��l�i�n�G�j�j

�Ƃ肠�����ڐA�����I

�ŐV�̃V�X�e���ɐ�ւ��܂����B �Ȃ�Ƃ�����ł��܂������Ă����Ɨǂ��̂ł����E�E ���eOK�ł��`�`�I

�A���o���@�\��OK�ł����A�ߋ����O�@�\�����܂������Ă��Ȃ��悤�ł��B����͂܂��A�����ɂł��E�E���������Ȃ��E�E

|

|

�o�O���b�`����D����͑�ϒ��������̂��̏W����܂����ˁD�ʐ^�Ŕq���������C���[���b�p����m���Ă���Epicypta scatophora (Perris, 1849)�̗Y�̂悤�ł��C�����{�킪���{�Ŕ����ł���̂ł͂Ȃ����Ə�X���ӂ��Ă��܂������C���݂܂ʼnʂ������ɂ��܂����D���{���琳�m�ɋL�^���ꂽEpicypta����E. ornatipennis Okada�P��݂̂ł����C�ق���10��ȏ�̎킪�������Ă��܂��D

�����C�X������ΐ���W�{�����������Ă������������Ǝv���Ă��܂��D�A����̓n�G�j����ɂ��q�˂�������Ε�����܂��D�X�������肢���܂��D

�A�m�j���~�C�A�l

�@�������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@��������Ƃ̂��ƁA���ꂵ���v���܂��B �@�W�{�̑��t�ɂ��܂��ẮA�ʓr�A���߂Ă��A�������Ă��������܂��B �@����A�����������낢�낲�����̒��@���肢�v���܂��B |

- Joyful Note -

- Antispam Version -