|

見た目だけですが、ハグロケバエ Bibio tenebrosusの雌に似ている気がします。

yamasanae様、早速の回答有難うございます。

頭部が小さいので何なのか判りませんでしたが、ハグロケバエBibio tenebrosusで検索したところ、ハグロケバエ♀そのもののように思われました。 |

|

手元のホソショウジョウバエ科の標本の調べていたのですが、気づいたことがあるので書き込んでおきます。

みんなで作る双翅目図鑑の参考文献であるOkada(1960)はCiniiで見ることができますが、その中にOkada, 1956. Syst. study of Drosophilidae and allied familiesというのが書かれていたので、検索してみたところ、PDFが見つかりました。 ttp://www.dgrc.kit.ac.jp/~jdd/class/030710/03071097.pdf (入力時には先頭にhをつけてください) これによると、Diastata ussuricaの和名がモンホソショウジョウバエ、Diastata vagansがホソショウジョウバエとなっています。 一方、九大目録(いま手元にないのですが、みんなで作る双翅目図鑑を見る限り)ではD. vagansがモンホソショウジョウバエ、D. ussuricaが和名未定となっています。 なお、北隆館の図鑑にはホソショウジョウバエ科はなし、保育社の原色日本昆虫図鑑下巻の全改訂新版ではD. ussuricaがモンホソです。 混乱の可能性があるのでご注意ください。

なお、このOkada(1956)、東京のGihodo(漢字表記不明)という会社から単行本の形で出ているようです。

ショウジョウバエ科やヒゲブトコバエ科のデータもありますが、東京のデータが結構あります。 Okada(1988)で都道府県別分布表があるので、新たな追加種はないと思いますが、分布票には採集データはないので、こちらも使えるかと思います。

Arge様.

相変わらず,精力的にご活躍していますね. Gihodoは,現在の技報堂出版株式会社の前身である「技報堂」のことです. この本は,「日本産ショウジョウバエ科及びその類縁科の分類学的研究」という和文タイトルが背表紙だったと思います. また,学名についてですが,極東の昆虫の検索の113.Diastatidaeをみると,D. vagansは翅端とm-cu周辺が暗色になる種類で,D. ussuricaが明瞭な斑紋を備える私たちがモンホソショウジョウバエと呼んでいる種類となっています. これは,大きな発見ですね. ・・・・うわー余震が来たー

市毛様

大変な中書き込みありがとうございます。 D. ussuricaはたまに捕れますが、D. vagansは見たことがありません。 もっとも、ussuricaのほうは特徴的な斑紋で分かりやすいのに対し、vagansのほうはよくある斑紋なので、ちゃんと認識されずに未同定の中に混じっていたりするのかもしれません。

Okada, T., 1956. Systematic study of Drosophilidae and allied familes of Japan. pp. 183, Gihodo Co. Ltd., Tokyo.この本では、

Diastata vagrans Loew, 1864.Japanese name: Hoso-shojobae (Shiraki, 1954). Distata ussurica Duda, 1934. Japanese name: Mon-hoso-shojobae. となっています。shojobaeのそれぞれoには長音符がついています。 分布については、 D. vagrans. Specimens examined: Nishikomagatake, Nagano Pref., 1 ♂, 22.VII '52 F. Previous records from Japan: (Shiraki, 1954) Amamioshima, South-West parts of Honshu. D. ussurica. Sepcimens examined: Asakawa, Tokyo, 1 ♂, 12 IV '56 S: Tojo, Hiroshima Pref., 1 ♂, 26.X '55 S. Fはcollected in fruit-trap, Sはcollected by sweepingです。なお、学研の生物図鑑昆虫IIIでは私はD. ussuricaにモンホソショウジョウバエを使っています。九大目録の和名は間違いです。 上記Okadaからは、vagransには素木先生がモンホソショウジョウバエと命名、ussuricaには同書で岡田先生がモンホソショウジョウバエと命名したと判断されます。

なお、岡田先生の1956年の総説は箱に入っていまして、この箱のタイトルが市毛さんのいわれるように日本語で書かれています。ただし、実際は下記の通りで、英文表題と本の中身とは違った和訳になっています。

日本産黒ショウジョウバエの分類学的研究 です。これは箱の表にもまた底面にも同じように印刷されています。この本を購入した当時、奇妙な訳だとは思っていました。箱はもうボロボロになっていますが、今でも残してあります。なお、本のカバーや本体の表紙は英文のみで、SYSTEMATIC STUDYOF DROSOPHILIDAE AND ALLIED FAMILIES OF JAPAN となっています。カバーの背側には同様のタイトルとともにここに初めて技報堂と示されています。 なお、本の奥付けには、 日本産ショウジョウバエ科及びその類縁科の分類学的研究 という、正確な訳がありますので、もし和文タイトルとして 引用する場合にはこの訳を用いるべきでしょう。 |

|

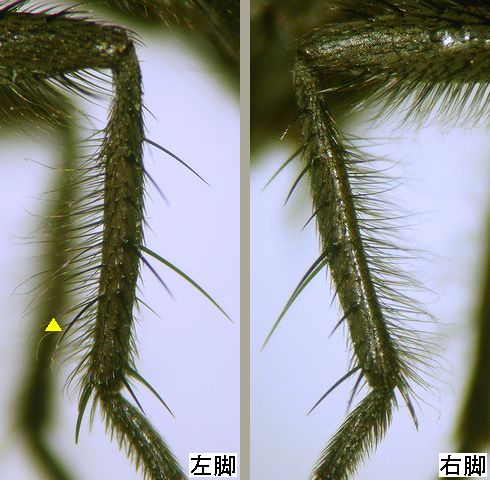

ガガンボダマシ科 Trichocera属の一種。♂。です。

この虫をみつけた大学はどこの町にありますか?

達磨様

教えていただき,ありがとうございます. 大学は秋田県の大学になります. また,Trichocera属の中のどれなのか特定することは出来ますでしょうか??

交尾器の形状がもう少しクリアに見えれば、同定もできるかもしれません。

Trichocera hiemalis (DeGeer, 1776)の可能性が高いですが、断定はできません。

達磨様

返信ありがとうございます. もう一度採取し,交尾器などを鮮明に撮影したいと思います. その際には,またご指導よろしくお願いします. もうひとつ質問なのですが, 私が採取したとき,数匹が飛び回っていました. その中に別の種が紛れているということはあるのでしょうか??

私の勤務する弘前大学の構内でも採集してみました。まだちゃんと同定していないので解りませんがキャンパス内でも2〜3種混じっているようでした。

ガガンボダマシの多くの種は早朝や夕方など日の光が横から差し込む時間帯になるとオスが集まって群飛(スウォームとかスウォーミング)をします。ひとつの群飛群は普通は一つの種からなりますが、大きく発達した群飛では別の種の群れと一緒になったように見えることがあるかもしれません。 |

|

双翅目屋のひそひそ話にも書きましたが,無事震度6強の地震を乗り切りました.

先ほど,ライフラインも復旧し,自家発電から切り替えできました. 段々揺れが激しくなってきて,最後にはものすごい揺れでした. 家の中で立っているのが精一杯でしたが、無意識で食器棚が開かないように抑えていましたので,自宅の食器類の破損はほとんどありませんでした.(母屋は床一面に食器の破片が散乱してました) 地震がおさまった後,研究室を見てみると,家宝のライカ実体顕微鏡MZ16が,かろうじて机に半分が残った状態で危機一髪でした.対策を考えないといけないですね. 標本箱類は,耐震対策をしていたので落下は防げましたが,マウントか外れたものなど,ある程度被害を受けました. 今日は,入院・入所中の両親の無事を確認してきました. あとは連休までに,交通網などが完全復旧すると良いのですが(^_^;). とりあえず,報告まで.

りゅうひ@栃木です。

こちらもやっと落ち着いてきましたが、ガソリンや食料品が大変手に入りにくくなっております。あ、今も大きな余震が・・・。虫屋であってよかったなと思うのは、発電機や食糧の買いだめ、明かりをたくさん持っていることなどです。停電に耐えることができました。 今も輪番停電を行っており、大変な状況が続いておりますが、被災した方々に比べたらなんて事はありません。 私たちのできることで、被災地をバックアップしようと思います。国難ではありまsが、頑張っていきましょう!!

ケンセイです。

関東ではまだ毎日ぐらぐらしていますし、計画停電のおかげで電車がめちゃ混みで毎日行き帰りで相当エネルギーを消費していますし、原発がどうなるのかやきもきしていますし、とても落ち着いて仕事が出来ない状況です。 そんなわけで、3月20日の総会はキャンセルすることにしましたが、6月4日(土)の八王子市調査会は行う予定なので、参加希望の方は早めに私まで連絡願います。場所については、滝山公園か八王子城趾か京王堀之内駅北側あたりでこれから下見をして決めたいと考えています。 秋の関東同定会も11/19(土)に神奈川生命の星・地球博物館で開催予定なので、ぜひ日程調整をよろしくお願いします。 ケンセイ@小平市 |

|

つまらない質問ですみません.

スケジューラーの調子が悪いのか,春の双翅目談話会総会の日付がわかりません. 早めに,ヘルパー・ショートステーなどを手配したいため,ご教授願います.

はなあぶ30-1号の巻末に

2011年総会の予告 場所は大阪市立自然史博物館 日程は2011年3月20日(日)を予定しています と書いてありますので、この日だと思いますが?

猫又様.

確かに,書いてありますね(^_^;) ボケ老人の介護をしていると,こちらまでボケが移ってしまったようです.生気も介護で吸い取られいる感じですし・・・・ 顕微鏡がカビない程度には,標本を見ようと思っていますが,今年になってからは植防からの同定依頼で数回覗いただけです. 交尾器を調べるための光学顕微鏡のほうは,カバーがかかったままで,カビていたらどうしましょう(^_^;) 大阪でお会いするのを楽しみにしております. P.S. 常宿のスーパーホテル梅田・肥後橋を見たら,3連休のためか禁煙ルームのシングルはほとんど満室ですね. |

- Joyful Note -

- Antispam Version -