|

斉藤@岡山様.

オオニクバエやカモシカニクバエは,第4腹板にパッチ状の剛毛があります. 面倒でも,検索表を引いてみましょう(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

市毛様

ズボラ同定で申し訳ありません(^_^; 冬休み中に解凍して針刺しするので、もう一度じっくり見てみます。

斉藤@岡山様

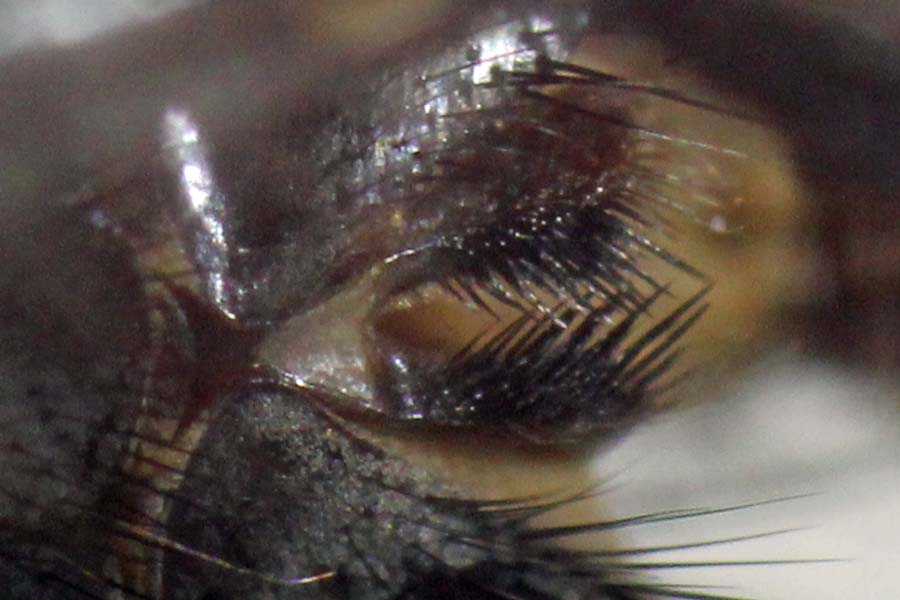

茨城@市毛様 いつもお世話になっております.さんごです. aedeagusやparamereからは,以前こちらの掲示板でお世話になったカヤニクバエに似ているようです.ただしcercusの形が著しく違います.もしかしてcercusが破損しているなんてことはないでしょうか.カヤニクバエですが,地元山口で採集したのと,隣の広島で取れた標本を見たことがあります.中国地方山陽側ではまれではないのかもしれません.

さんご様

フォローありがとうございます. やはりカヤニクバエですかね? cercusの形があまりにも違い過ぎて決断出来ませんでした.

市毛様

さんご様 カヤニクバエということで、了解いたしました。 大変ありがとうございました。 標本を再見すると、さんご様のご指摘通り、確かにcercusが破損している個体のようです。ゲニタリアの撮影ばかりを気にして、観察が足りませんでした。反省。 |

|

斉藤@岡山様.

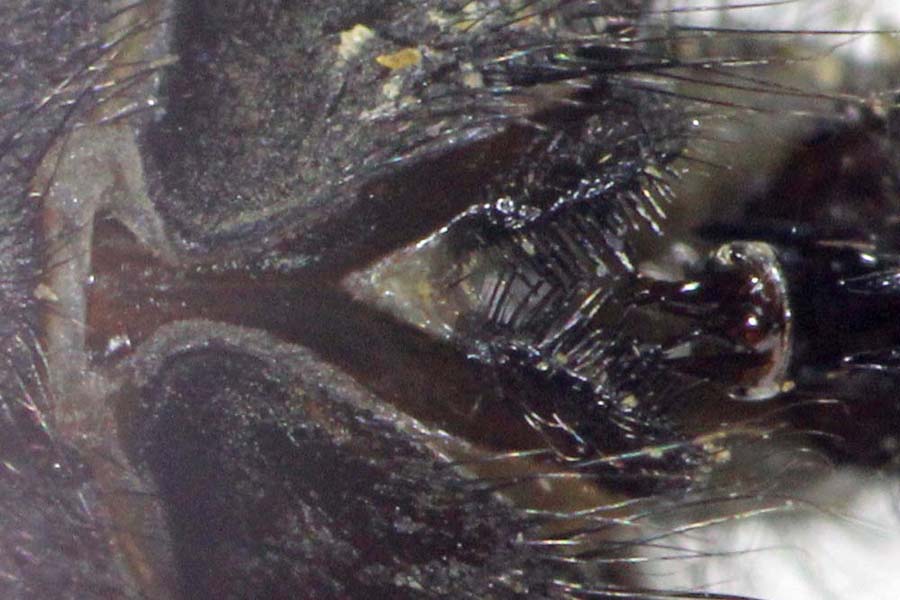

モトミセラニクバエS.(L.) duxと思われます.

横レス失礼します。

「FJSのミセラニクバエ」=「モトミセラニクバエ」なので、斉藤@岡山さんのお見立てそのものは合っていると思います。改名に関するややこしい話は、双翅目web図鑑のニクバエ科のページの下の方に書かれていますので、ご参照下さい。 http://furumusi.aez.jp/wiki.cgi?%a5%cb%a5%af%a5%d0%a5%a8%b2%ca

市毛様・猫又様

勉強不足で申し訳ありません。 ミセラニクバエ → モトミセラニクバエ となっていたのですね。 「はなあぶNo.21」に投稿されていた報文のことを、すっかり忘れていました。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -