���N����낵�����肢���܂��B ���N����낵�����肢���܂��B���̃n�i�o�G�Ȃ͋��N�I�X��4�C�̏W���܂����B 2013�N5��24����1�C�A8��2����2�C�A11��22����1�C�A �ꏊ�͂���������C�Îs��Z���ł��B �̒���6-9[mm]�Ƃ��������܂��B ���n�Ō������̈�ۂ́A�傫�߂̂��̂ł͔����ۂ����߂Ɍ����A�Ⴄ��ނ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B �w�̒Ⴂ�A���̏�◎�����}�̏�ɂ��āA�n�ʂɋ߂���r�I�Ⴂ���ł����B  �ŏ��Ɍ����̂�Suwa (1974)�AAnthomyiidae of Japan �ł����A �ŏ��Ɍ����̂�Suwa (1974)�AAnthomyiidae of Japan �ł����APegoplata ���ɂȂ�܂����B ��̌����͂����ł�2�킾���ŁA���̒i�K�ł�P. virginea �ɂȂ�܂����B �}��171�y�[�W��P. palposa ��������܂���B �}��T�����Ǝv���Ē������ނ����܂������Avirginea ��T���Ă��Ă��̖��O�ł͍ڂ��Ă��܂���B ���juvenilis �̖��O��766�y�[�W�ɍڂ��Ă��鎖��������܂����B �����o�ύ������̉Ԕ��Ȃɂ͂���܂����B 273�y�[�W�̐}877-879�ł��B ���̖{�͐}����������A�\���̎����͊ȒP�Ȃ��̂łƂĂ����������ł��B 600�~�̂Ƃ���z�Z�[���Ŕ����܂����B  �n�i�o�G�Ȃ̌�������͂肻�ꂼ������̂���`�����Ă���悤�ł��B �n�i�o�G�Ȃ̌�������͂肻�ꂼ������̂���`�����Ă���悤�ł��B���x�͎�ނ������Ă��Ȃ����ASuwa (1999)�AJAPANESE RECORDS OF ANTHOMYIID FILES �����܂����B Pegoplata����5��ɂȂ��Ă��܂����B fukushii ��1990�N�ɋL�ڂ���A�������ׂ�Ƃ��̌�2011�N��plicatura �̃V�m�j���ɂȂ��Ă��܂��B�����ɐ}������܂��B nigroscutellata ��Nupedia ������ړ����Ă��Ă��܂��B�ŏ��Ɍ��������ɐ}������܂����B palposa �͂��̂܂܂ł��B infirma �̕�����Suwa, 1983a �ŁASupplementary notes on the family Anthomyiidae of Japan (Diptera), II.�ł��B ���̃V���[�Y��II�ȊO��CiNii�ŏo�Ă��܂����A���ꂾ���͎��^����Ă���̂�Akitu new series �ŁA �����}���قɗ��p�ғo�^������Ε��ʈ˗����ł���悤�ł����A�����܂ł͂��Ă��܂���B ����virginea ��juvenilis �̃V�m�j���ɂȂ��Ă��܂��B�o�T�́A Oku et aI., 1989: 245; Fukushi, 1990: 55; Mitsui, 1993: 19. �ƕ���ł��܂��B �a��x���R���ۑS�n�撲�����A �����s��c�您��э�ʌ����R�u�˂̃n�G�ށk�n�G��(�o����)�E�n�G����(�D����)�l�̕��z I�A �̓��J-GLOBAL�ŕ��ʐ\���݂��悤�Ǝv���ł���悤�ł����A�X�g�b�v���Ă��܂��B juvenilis �́uVery common species �v�Ƃ���̂Œ����ʎ�̂悤�ł����A���O���ς�������R��������Ɩʔ����Ǝv���܂��B �����������̕����̒��ɏ����Ă���Ƃ͌���Ȃ��Ƃ��v���܂��B ���{�Y�����ژ^�f�[�^�x�[�X�ł�virginea �Ƀ~���}�n�i�o�G�̘a�������Ă��܂��B �V�m�j���ɂ��낢���ނ�����̂��n�m���Ă��܂��A ����܂œ��{��juvenilis ������Ƃ͂����Ă��Ȃ��āA�V�m�j���̏������Ȃ��ꂽ���virginea ���c���Ă��Ȃ��ꍇ�A juvenilis ���~���}�n�i�o�G�ƌĂԂƍl���Ă悢�ł��傤���B �ύX�̗��R������������łȂ炾���ԈႤ�Ǝv���܂����A����������Ǝv���Ȃ�����A��낵�����肢���܂��B  �������J�����Ƃ��ĂƂ�Ă��܂����W�{���������̂ŁA���肸�ɑ䏊�p�Y���܂ɓ���Ă݂܂����B �������J�����Ƃ��ĂƂ�Ă��܂����W�{���������̂ŁA���肸�ɑ䏊�p�Y���܂ɓ���Ă݂܂����B��5���͉��܂����B hypandrium �ȂljB��Ă��镔��������������悤�ɂȂ�܂����B �����W�{�ɂ��悤�Ǝv�������ɏꍇ�ɂ���Ă�pregonite ��postgonite �����ɂ����ꍇ������̂ŁA �����̏W�ł������͉𗣏�������̂������Ǝv���܂����B ���_�Ȃ�l�b�g�ʔ̂ł�����ł���悤�Ȃ̂ŏ����I�ɂ͂���ŗ��K���Ă���Ă݂����Ǝv���܂��B ���܂��������瓊�e�������Ǝv���܂��B

��{�l�D

Systema Dipteroroum http://www.diptera.org/index.php �Œ��ׂ�ƁCStatus�͗��틤�ɗL�����ƂȂ��Ă���̂ŁCSuwa��1974�N�ɋ��k��ɕ��z����P. virginea�Ƃ������̂��C�������i��őS�k��ɕ��z����P. juvenilis�ł��������Ƃ����������Ƃ����o�܂Ǝv���܂��D �V�m�~�j�b�N���X�g(synonymic list)�ɁC����authers, misident.(�듯��)�Ə����Ă���Ɖ���₷���̂ł���(^_^;) ������ӂ́C�����̕��������Ă��Ȃ��Ɖ���h���b�ł��D

��遗�s�їl

�R�����g���肪�Ƃ��������܂��BSystema Dipterorum ������A���S�ɖ����ɂȂ������ǂ�����m�邱�Ƃ��ł���̂ł��ˁB �u(Available, Valid) Changed Combination�v�ɂȂ��Ă��܂��B �����Ƃ��L���ŗ��p�\�Ƃ������́A�����Ƃ���挠�Ƃ��������ł͂Ȃ��āA�����܂ł����{�ɕ��z���Ă�����̂��ǂ���ɑ����邩�Ƃ������Ȃ̂ł��傤�ˁB ���̕����듯�肳���Ƃ������͗��킪���Ă���̂�������܂���B �{����virginea ���ǂ��������̂������C�ɂȂ�܂����A�m���߂�̂͊ȒP�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B �����ł��A�����o�ύ�������1988�N�ŁA1994�N�̒������ނł�virginea �͏�����juvenilis �ɂȂ��Ă��܂��B �ߏ�ɂ���̂�juvenilis ���낤�ƍl���Ă������Ǝv���܂��B �Ȃ��Ȃ������[���悤�ł��B ���肪�Ƃ��������܂����B

�n�i�o�G�Ȃ̓�������Ă����Ƃ���

�{�X���b�h�̎�ɂ��ǂ蒅���܂����B 2014�N�̓��{�����ژ^��, �ŐV�̏��ɂ��� �����ł���juvenilis��annulata(Pandellé, 1899)�̂悤�ł��ˁB Systema Dipteroroum�Œ��ׂ��Ƃ���Aannulata�͂������, juvenilis (Stein, 1898)���L�����ɂȂ��Ă�̂Ő^��juvenilis�����݂���?�Ƃ͎v���̂ł����悭�킩��܂���ł����B annulata�̃V�m�j���ł���Ƃ������͑����o�Ă���̂ł����B -- (�ȉ�,�}�̋L�ڂɂ���) �����o�ύ������̉Ԕ��Ȃ͖����L�Ȃ̂ł킩��Ȃ��ł��� ���Ȃ� Insect Fauna of Korea��Anthomyiidae (2019)��p.186(fig.101)�Ɋ�(����), �����e��p�[�c�̏ڍׂȐ}���ڂ��Ă���̂Œ��ׂ₷���Ȃ��Ă܂��ˁB�@���肪�����ł��B

����ɂ���

see below, Supplementary catalogue of the Anthomyiidae (Diptera) of China. Mengmeng Wang et al. / ZooKeys 453: 71&-109 (2014) Pegoplata annulata (Pandelle;, 1899) Pegoplata juvenilis (Stein, 1898) [misidentification]. Wei et al. 1998a: 768. Distribution in China. Heilongjiang. Taxonomic note. Griffiths (1986: 622) recognized two subspecies under Pegoplata juvenilis (Stein, 1898), of which the nominal subspecies is Nearctic in distribution and its Palearctic counterpart was named as P. juvenilis nitidicauda (Schnabl, 1911). Bartak et al. (1990: 448) and subsequent European authors treat the Palearctic taxon as a distinct species by the name Pegoplata annulata (Pandelle;, 1899).

�@�ӂ�����l�@123�l

2022�N�Ɋ������L�����v��̍̏W�L�^���[�Vol.40 No.74 �ŕ����ہC�{��̊w���ύX�̌o�܂������̃J�^���O(Wang et al., 2014) �ɏ�����Ă���ƌ��y�����̂ł����C ����ȏ�͒��ׂ��ɃX�g�b�v���Ă��܂����D Griffiths (1986) ��Flies of the Nearctic Region �̃V���[�Y�Ǝv���C�n�i�o�G�Ȃ̐���������㎩�R�j�̏��ɂɂ������̂ŁC���x���Ă݂悤�Ǝv���܂��D Bartak et al. (1990) �͌f�ڔ}�̂����̔N�ɏI����Ă���C�{�����@��T���Ă��܂���D �����̃n�i�o�G�Ȃ�������Suwa (2013) ��186�y�[�W�ɖ{�킪�o�Ă��܂��D Suwa, M. 2013. Anthomyiid flies from Sakhalin (Diptera: Anthomyiidae). Insecta matsumurana. N.S., (69): 133–194. https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/53644/1/133-194p.pdf (PDF���̌����������܂���D) " Pegoplata virginea (Meigen, 1826) " �ł����C���݂�Hydrophoria lancifer (Harris, 1780) �̃V�m�j���ƂȂ��Ă��܂��D �����Ⴄ�̂ŁC�n�[�g�`�̑�5���Ȃnj����̓������قȂ�͂��ł��D nitidicauda �̖��O�́CSchnabl (1911) �� " Pegomya (Pegoplata) virgiena (Meigen, 1826) " �̕ώ�Ƃ����Ƃ��납�痈�Ă���悤�ł��D annulata �ɂ��ẮC2013�N�̎��_�ł܂�Hydrophoria �ƔF������Ă��鎖��������Ă���C���Ă͌��ɂ߂���������������������܂��D (����)

(�����N��2�\��Ȃ��̂œ��e���܂��D)

�C�M���X�̖ژ^�ł��̎킪����ꂽ�ۂ̐���������܂��D Ackland, D.M. 2010. Additions and changes to the British List of Anthomyiidae (Diptera). Dipterists Digest (Second Series) 17: 79-82. https://dipterists.org.uk/sites/default/files/pdf/Dipterists%20Digest%202010%20Vol%2017%20No%201.pdf 81�y�[�W�̉��������ƁC���k���P. nitidicauda (Schnabl, 1911) �ƐV�k���P. juvenilis (Stein, 1898) �̋r�̐F���Ⴄ���ɐG��Ă��܂��D �n�i�o�G�Ȃ������̐F�ʕψق�����C���ꂪ���킩�ʎ킩�̔��f�ɂǂ�قlje�����邩�͓���Ǝv���܂��D ������Michelsen (2010) ��Fauna Europaea ��P. nitidicauda ��P. annulata (Pandelle. 1899) �̃V�m�j���Ƃ��C�܂��CP. juvenilis �Ƃ͕ʎ�Ƃ��Ĉ����������L����Ă��܂��D annulata ��juvenilis �̔�r�́C����2�̏��u���W����悤�ł��D

123�l, ��{�l

�ԐM���x��܂��Đ\����܂���B �w���ύX�o�܂ɂ��ċ����ĉ����肠�肪�Ƃ��������܂��B Pegoplata virginea (Meigen, 1826)�͌��݁AHydrophoria lancifer (Harris, 1780) �̃V�m�j���ƂȂ��Ă��邱�ƁA�������܂����B �ԐM�����������O�ɏЉ�ꂽ���������������Ă����̂ł��� ��肭�ǂ��Ă��Ȃ������̂Ŕ��ɏ�����܂����B |

���\�����玝���A����(�����炭)�R�}�_���S�L�u���̗c�������炵�Ă�����A�摜�̂悤�ȃA�u���H�����Ă��܂����B ���\�����玝���A����(�����炭)�R�}�_���S�L�u���̗c�������炵�Ă�����A�摜�̂悤�ȃA�u���H�����Ă��܂����B���������ۂɂ͊��Ɏ���ł��ď�Ԃ������A�W�{�͍쐬�ł��܂���ł����B �n�}�_���c���A�u���h�L�Ɍ����ڂ͂悭���Ă���Ǝv���܂��B ���̎�̓��肪�������A�Ƃ������̓S�L�u���Ɋ���o���ڂ����{�ɑ��݂���̂��ǂ����A�y�����ׂĂ�������Ȃ������̂ŗL���җl�����̂��͂����肵�����ł��B

������] �l�D

�������ʂ�C�n�}�_���c���A�u���h�L�ł���\���������Ǝv���܂��D ���G���}�}�_���S�L�u������H�������Ƃ̏���L��URL�ɂ���܂��D https://www.cic-net.co.jp/blog/%E3%83%A4%E3%82%A8%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%82%AD%E3%83%96%E3%83%AA%E3%80%80%E5%AF%84%E7%94%9F%E3%82%A2%E3%83%96/ |

����ɂ��́B ����ɂ��́B����ɂȂ��āA�ȑO���̏W�ɍs����������Ă��܂����A���L�������X�ł��B ����ł��A�ŋ߂́A ���h���o�G��Prodegeeria���A�L���O���o�G��Togeciphus���A�j�Z�q���R�o�G��Tenuia���ȂǁA�A�ƂĂ��J�b�R�C�C�o���ڂ��̏W�ł��Ă��āA �y�����������߂����Ă���܂��B �����āA������A�Ă� ���h���o�G�ɂ��Ď��₳���Ă��������B �̏W�����F2021�N6��20�� �̏W�n�F���䌧���n��  �l�́A�߂܂����Ƃ��� Dexia���Ȃ̂��낤���Ǝv�����̂ł����A �l�́A�߂܂����Ƃ��� Dexia���Ȃ̂��낤���Ǝv�����̂ł����A�ώ@���Ă݂�ƁADexia���Ƃ͓������Ƃ���ǂ���قȂ�܂����B ���̌�ATwitter�ŁA���{�c�M���l����A �uDexia���ł͂Ȃ��AEstheria����Dinera�����낤�v�Ƃ̂��w�E�����������A ���k��̃}�j���A���œ��肵���Ƃ���A 31�Ԗڂ̍��ڂ��悭������܂���ł������A �����炭Dinera���ɂ��ǂ���悤�ł����B  �C���^�[�l�b�g��ɁA���k��Ȃǂ�Dinera���̌����\���������̂ŁA���ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂����B �C���^�[�l�b�g��ɁA���k��Ȃǂ�Dinera���̌����\���������̂ŁA���ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂����B�ihttps://www.researchgate.net/publication/265966479_A_systematic_study_of_the_genus_Dinera_Robineau-Desvoidy_from_the_Palaearctic_and_Oriental_regions_Diptera_Tachinidae�j ������P�E�Q�w�̍a�� �w�̌㉏�܂œ͂��Ă���̂ŁA�����\�̂Q�ɐi�݁A ���炪���̂��߁A�R�ɐi�݂܂��B Palpus�̒����͕��ʂȂ̂ŁA4�ɐi�݁A �����āAdc3+3�Ȃ̂ŁA�T�ɐi�݂܂����B ��������AD. angustifrons �� D. orientalis �̂ǂ��炩�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A ���̌�(��)�́A�upc orb s���P�{�ł���v�A�umid tibia��1 ad setae�ł���v�Ȃǂ̓����������Ă��āA�ǂ���̎�ނƂ�����Ȃ��Ɏv���Ă��܂��܂��B ���̃��h���o�G�͉��҂ł��傤���H�@���������A�����Ԉ���Ă�ł��傤���H �����m���Ă�����������܂�����A���Ћ����Ă������������ł��B

���L�������X �l

couplet 31�ɂ��Ă͐}105-106������ׂĂ��������D �㋹�C��̊W��̕������C�O��ɑΏ̂���Ώ̂������ł��D Zhang & Shima(2006)�ő�����Dinera�����������Ă��܂����C���{�ɕ��z���Ă���̂�fuscata��takanoi��2�킾���ł��D

�@���L�������X�@�l

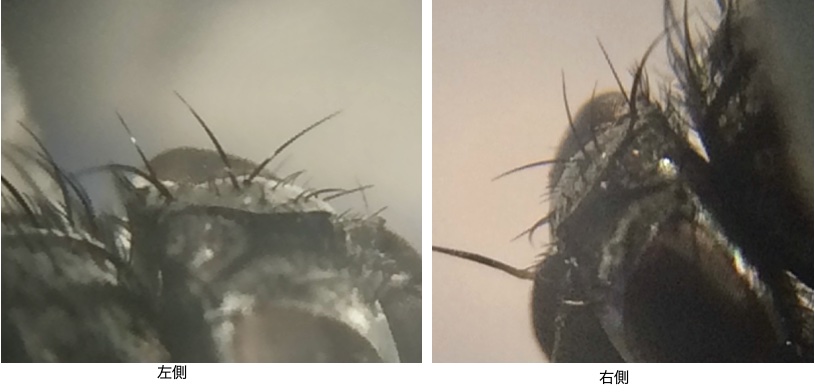

�O��Anechuromiya �̃X���b�h�ɏ������CShima(1979) Blondeliini I. �̂ق��̕����ɁC Prodegeeria �����傤�Ǎڂ��Ă��܂��ˁD ������Dinera ��2��3�����������Ă��炸�C�ǂ����Zhang & Shima(2006) �ŗ������C �����ƍ̂肽���Ǝv���Ă���Ƃ���ł��D  ��遗�s�� �l ��遗�s�� �lcouplet 31�ɂ��Đ������Ă�������A���肪�Ƃ��������܂��I �����A�㋹�C��̕��������Ă݂܂����B ���ꂪ�A���̎ʐ^�ł��B �摜�����́A���Ϟ��̉E�Ɏʂ��Ă���ۂ��ۂ��`�������̂��A �u�㋹�C��̊W��̕����v�Ȃ̂��ȂƎv�����̂ł����A ���������ƁA�ǂ����O��ɑΏ̂Ȃ悤�Ɏv���Ă��܂��܂��B�B �Ƃ���ƁA�Acouplet 32�̕��ɐi�ނׂ��Ȃ̂ł��傤���H�H ���������A����ꏊ���ԈႦ�Ă��� ���݂܂���B ��{ �l Prodegeeria���̌����\���ڂ��Ă���ꏊ�������Ă��������āA���肪�Ƃ��������܂��I ���̘_���ɍڂ��Ă����Ƃ́A�A�C�t���Ȃ������ł� ^^; �l���߂܂����̂́A3 stpl�ŁA�����߂ɋ��� v seta������̂ŁAP. japonica�̂悤�ł��I > ������Dinera ��2��3�����������Ă��炸�C�ǂ����Zhang & Shima(2006) �ŗ������C�����ƍ̂肽���Ǝv���Ă���Ƃ���ł��D �Ȃ�قǁB�B���{�ɂ́AZhang & Shima(2006)�ɍڂ��Ă��Ȃ�Dinera���ӊO�Ƃ����������Ă���̂�������܂���ˁI �����[���ł��I

�}��106�͑O�̕����ƌ�̕����Ƃ��ʁX�ɂ����āC�傫�����`���قړ����ł��D

105�̂ق��͌��̕����̂ݔ��B���Ă���C�O�̂��̂͊m�F�ł��܂���D �����̐}�Ƃ͕ʂɁC��̕������傫���C�O�̕��������������ߔ�Ώ̂ł���P�[�X������܂��D �ʐ^�̂悤�Ɋۂ�������ꍇ�͔�Ώ̂ł���Ɣ��f�ł��܂��D

��{ �l

�Ȃ�قǁA�A�����������Ƃ�������ł��ˁI ����ƁA���̌̂́ADinera���Ƃ��ėǂ������ł��ˁB ������A ���̓x�͂��肪�Ƃ��������܂����I

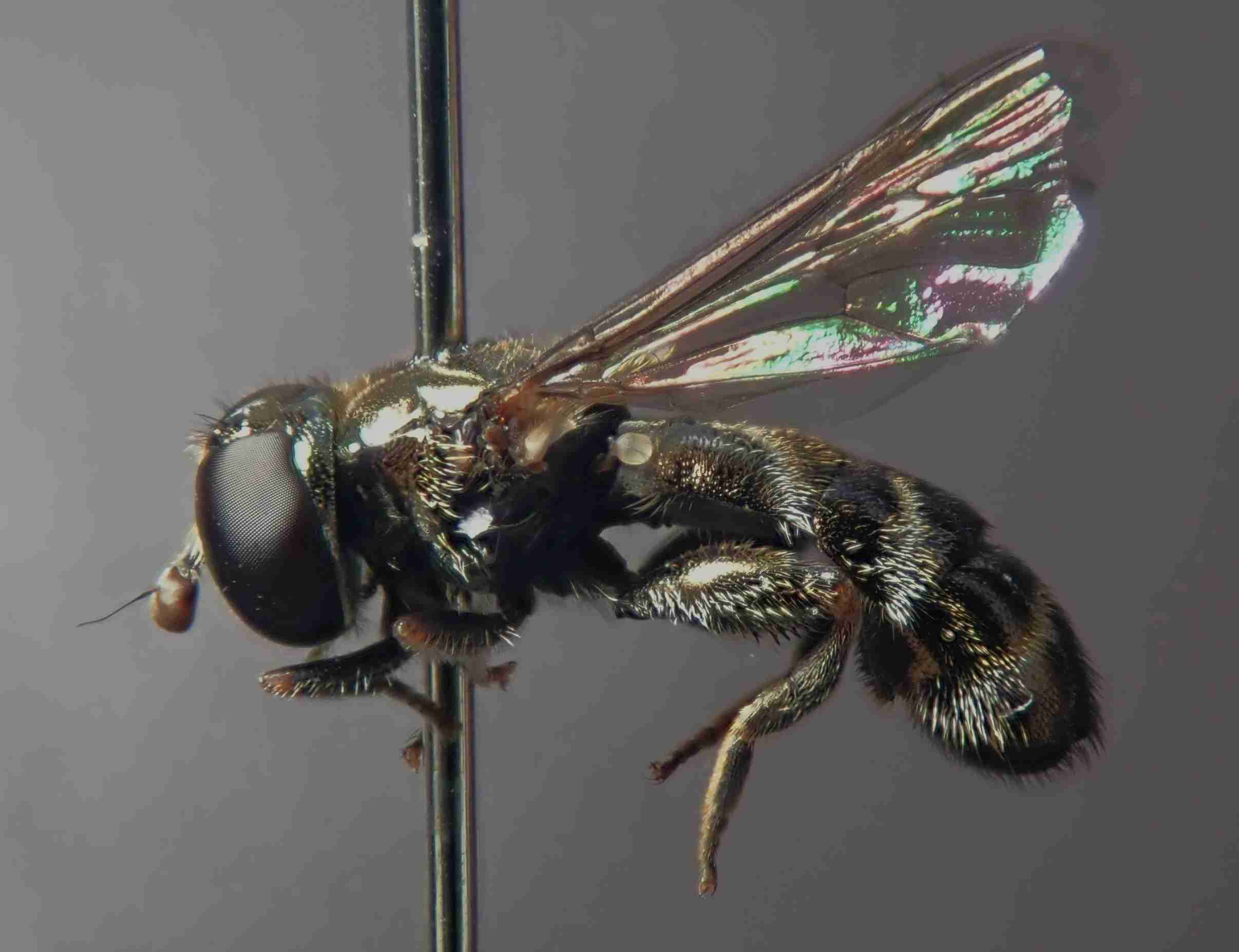

����ɂ��́D4�N�O�̓��e�ɒ������܂��D

�v���Ԃ�ɂ��̕W�{�����߂Ē��ׂ��̂ł����C��ʓI��Dinera�ƌ����ڂ��Ⴄ�Ɗ����C�ʑ��̉\�����l���Ă��܂����DDinera�͊�{�I�ɍ����F�̌����ڂȂ̂ł��D�������C���k��̌����ł͂�͂�Dinera�ɗ����܂��DBillaea�Ƃ��������ڂł��Ȃ��ł����C���ی`�Ԃ͈Ⴂ�܂��D�ނ��댩���ڂ�Dexia�̂悤�ł��i�ׂ����`�Ԃ��قȂ�܂����j�D ����C�����悤�ȃn�G�̎ʐ^���CiNaturalist�ŁC�}���[�V�A�ƃC���h�l�V�A���炠�����Ă���̂����āC���m��̌����\�ׂ�K�v�������܂����DCrosskey(1976)�̌����\���Ђ������ʁCDinera�Ɣ��Ɏ�������������Philippodexia���ɍs�����܂����DPhilippodexia�́C2nd costal section�����тȓ_��propleuron���L�тȓ_�����Ă��܂��D�����ŁCTownsend(1926), Townsend(1926), Mesnil(1953)�̌��L�ڂׂ܂����D����������X�̋L�q�͂Ȃ��ł����C�z���O���ŋ}���ɍL����E����costal spine�͂Ȃ��E�r�����F�E���������w�ʂ����邢���F�̕��ŕ�����E������4�̍��������艡����œ��������������c�Ȃǔ��Ɉ�v���܂��DMesnil(1953)�ł�P. pallidula�̋L�ڕ��ɂ́C�����̐F�̏ڂ����L�q������܂����C���ɂ悭���Ă���Ǝv���܂��D ���̑� ���ɂ킩��₷���������C2nd costal section�̒����ł��DPhilippodexia�ł͔��ɒ����ƋL�q����Ă��܂����C���ۖ{�̂�1st costal section�Ɠ������x����܂��D����Dexiini���m�F���Ă݂Ă��C�����܂Œ������̂͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��悤�ł��D ���̂��߁CDinera�łȂ�Philippodexia sp.�̉\���������ƍl���܂����D�{���́C�C���h�l�V�A�E�}���[�V�A�E�t�B���s������4���m�킪�L�^������܂����C���{�ɐ������邱�Ƃ��F������Ă��邩�͂킩��܂���D���L�ڎ�ł܂����\����Ă��Ȃ�������������܂���DNo.11703�̈𒎂̂Ԃ₫����̎ʐ^�������̂悤�ł��DiNaturalist��ɂ͒�������������Ǝv����ʐ^���������Ă��܂����D �����̎茳�̕W�{�́C���������Ă��܂����̂��C�ꕔ�������ϐF���Ă��܂��Ă��܂��D�lj��̂����Ƃ���ł��D

�@���L�������X�@�l

���m��̑��ł����C�f���炵���ł��ˁD ���{�Ō�������Ă��邩�ǂ���������܂���D Philippodexia ���̋L��(Townsend, 1926��: 533-)�̒��́C������1�߂ɒ������т�����Ƃ����L�q�������̈Ⴂ�ł����D����ȊO�͂悳�����ł��ˁD ����_�����Ȃ��̂�P. longipes Townsend, 1926 ������ł��傤���D ���ׂ̍��ȈႢ���E���Ă����ƁC P. pallidula Mesnil, 1953 �́C���O�̓������т��ƂĂ��ׂ��Z���C P. sumatrensis Townsend, 1926 (��: p.30)�́C��������̕�����4�߂̗��e�ɋ������S���т�����C�����̏c���͉�����ō������Ȃ��D ���҂�st �̐����قȂ�悤�ł�(P.pallidula ��2)�D P. montana (Townsend, 1926) �̓�����Malayodinera ���̋L��(��: p.27)�͐F�X�ƈႢ�C ���X�̊z�ѕ��͑��z��2�{�C������dc�͒ʏ�4�C�����Oac4�Cr5�������[�̏����O�ŕ���C�����͍ŏ���2�߂ɒ������т��Ȃ��D ���ɂ͐��E�̎�ژ^��Philippodexia ���̏��ɂ́CKurintjimyia jacobsoni Townsend, 1926 (��: p.38) �Ƃ����̂��������Ă���̂ł����C ���ꂪTachina ���̈����s��̏��ɂ��o�Ă���̂ŕs�v�c�ł��D ���̋@��ɒ��ׂ��Ƃ���C���k��Ɠ��m��̌����Ɏ��^����Ă��Ȃ�Dexiini �̑��Ƃ��āC�����̗����̒n���悩�����Ă���Pseudodexilla O�fHara, Shima & Zhang, 2009 �Ƃ����̂�����悤�ł��D ���Ƃ�Pseudodexia Chao, 2002 �Ƃ������������̂��z���j���Ŗ����̂��ߕύX�ɂȂ�܂������C�L�ڂ̓��e�͊C��X�э���(Chao, Liang & Zhou, 2002) �����Ȃ��ƕ�����Ȃ��悤�ł��D �߂������ɕ��ʈ˗����o�����ł�����̂ŁC����ł݂悤�Ǝv���܂��D

��{�@�l

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��D �����Ȃ̂ł��C������1�߂̒������т̗L�����Ⴄ�̂ł����C���Y�̈Ⴂ���낤���ȂǂƎv���Ă��܂��D���̒ʂ�CP. longipes������_�����Ȃ��悤�ł��D�����āC�e��ׂ̍��ȈႢ�����Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��D�܂��\������������Ă��Ȃ��Ƃ��������̂ŁC�߂������ɍׂ����Ƃ���܂Ŋώ@���ĕ����Ɣ�r���悤�Ǝv���܂��D������̋L�ڕ����Â����߁C�r�̍��тȂǍׂ��������̓����܂ł͏\���ڂ��Ă��Ȃ�������C�}����Ȃ��C�����m�M�������đ���f��ł��Ȃ��̂��������y���ł����c ���ꂩ��CP. longipes�̃V�m�j���Ƃ��āCP. major��P. separata���CMalloch, J.R. (1935) Exotic Muscaridae (Diptera) [concl.].-XXXIX.�@�ŋL�ڂ���Ă��邱�Ƃɍ��C�Â��܂����D���X�̓������ڂ��Ă��Ȃ����낤���ƋC�ɂȂ�܂����CMalloch(1935)�̓l�b�g��Ō���Ȃ������̂ŁC���� ���ʐ\�����݂̂��łɗ���ł݂܂��D P. montana�͂��Ȃ�����I�ɈႢ�܂���ˁD���X�ʑ��ɂ���Ă����̂��[���ł����C�{���Ɍ��݂̂悤�ɓ����Ƃ��Ăӂ��킵���������C�ɂȂ�܂��D Kurintjimyia�ɂ��Ă͑S���C�Â��Ă��܂���ł����D�������ɁCPhilippodexia�̉ӏ��ɂ�Tachina �̉ӏ��ɂ��ڂ��Ă��܂��D�s�v�c�ł��D�L�ڕ���ǂނ�Philippodexia�Ƃ͈Ⴄ�悤�Ɏv���܂��DEudoromyia�Ɣ�r����Ă��邠������CTachina�̂ق��ł���ƍl�����������R�ł��c �Ȃ�Philippodexia�̃V�m�j���Ƃ��Ă��f�ڂ���Ă���̂���ł��D >���̋@���... Pseudodexilla�Ƃ����̂�����̂ł��ˁD����͒m��܂���ł����D��r�I�ŋߋL�ڂ���Ă��܂��ˁC���̑��̉\�����܂�����܂��ˁD�C�ɂȂ�܂��D |

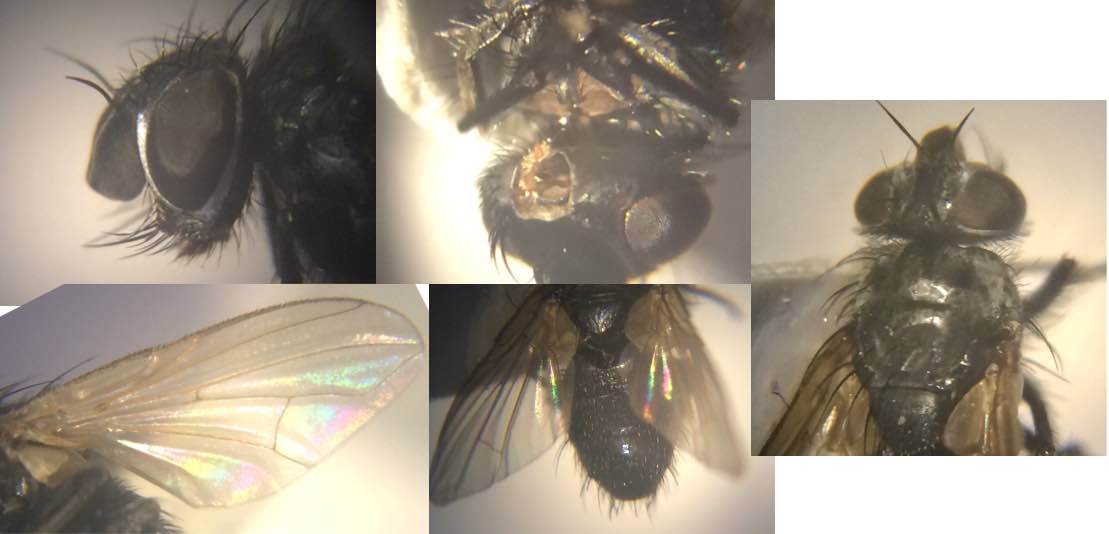

�Ă� ���h���o�G�ɂ��āA���q�˂��������Ƃ�����܂��B �Ă� ���h���o�G�ɂ��āA���q�˂��������Ƃ�����܂��B2020�N4��6���A���䌧�ɂāA ���Ђ�����Ԃ����肵�āA����T���Ă��鎞�A�R�u�n�T�~���V�������܂����B ���̂������ɁA����匂�����܂����B �����āA�R�u�n�T�~���V�Ɗ���匂������A��ƁA�S����A���ʐ^�̃��h���o�G���H�����܂����B �n�T�~���V�̊��Ƃ������ƂŁAAnechuromyia nigrescens���낤�Ǝv������ł܂������A �ŋ߁A���k��}�j���A���œ��肵�����ʁAElfia���ɂȂ�܂����B Elfia���́A���݂� Phytomyptera���ɑg�ݍ��܂�Ă���悤�ł��B Phytomyptera���́A���{����́A�P��̂�(��͂܂����肳��Ă��Ȃ��炵��)���������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B ���u��ʌ��̃��h���o�G�v�̕������Q�l�ɂ��܂����B ���́A���{����m�F����Ă����ɂ��āA�����Ȃǂ������Ă��������B �܂��APhytomyptera���ƃn�T�~���V�̊W�ɂ��Ă̘_��������܂�����A������ɂ��Ă������Ă������������ł��B

���L�������X����

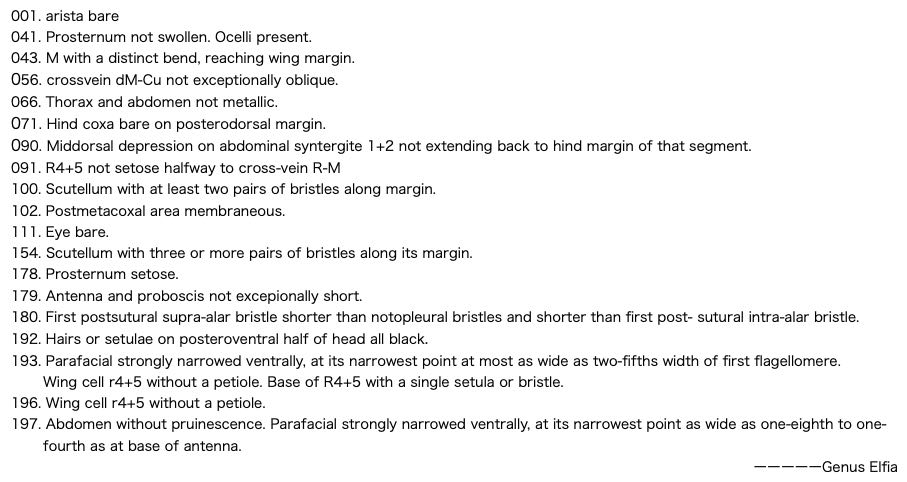

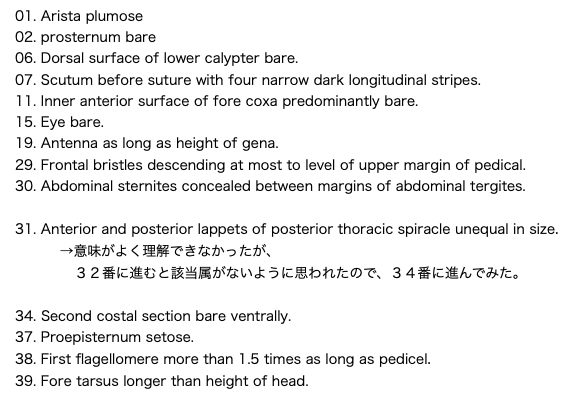

��������������ނł��D Phytomyptera �͍�ʂ̕�2�N�O�ɍc��������s���킪����Ă���C���[���b�p�Y��Phytomyptera vaccini (Meigen)�Ɏ��邪�����������Ă��炸�햼���m��ł��Ȃ������ł��D Diptera.info ��MoschWeb �ɏo�Ă���ʐ^������ƁC�̏W���ꂽ�̂Ƃ悭���Ă���悤�ł��D ���ɂ��Ă͉ߋ��̋L�^���S�Ăł͂Ȃ��Ƃ͎v���̂ł����C���k��̊��̃��X�g������Ƃ��̑��͗����ڂ̐F�X�ȉȂɊ����L�^������悤�ł��D ���炵�ăR�u�n�T�~���V�Ɋ��Ă��������m���Ȃ�Anechuromyia ���C�ɂȂ�܂��ˁD �����Ŗ��ɂȂ�̂��C���k��̃}�j���A����192�Ԃł��D �����̌㕠���̖т̐F�����S�ɍ��F�Ȃ�193�ԂցC���F���C���悻���F�ł������̒W�F�т����ɂ���Ȃ�197�ԂƂȂ��Ă��܂��D ������Anechuromyia �̑��̋L�ڂ�����ƁC���̕����̖т̐F����ɍ��F�ŁC���F�̖т����ʒ����Ɍ��肳��Ă���Ƃ�����|�̂��Ƃ�������Ă��܂��D �Ȃ̂ŋ��k��̃}�j���A���Ƃ͊��S�ɂ͈�v���Ȃ����ԈႦ�₷���C�����̖т̐F������197�Ԃ������Ă݂�K�v�����肻���ł��D ���ɂ́CAnechuromyia ���L�ڂ��ꂽ���ɂ��Blondeliini �̌����\��12�Ԃ���������Ă���̂ł����C������������Ă��܂������悤�Ȃ�C�ڍׂȋL�ڂƔ�ׂĂ݂�̂͂������ł��傤���D �ǂ���������N�ɏo���ꂽ�����ŁC�I�����C���Ō����܂��D https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387610?tocOpened=1 Shima 1979. Study on the Tribe Blondeliini from Japan (Diptrera: Tachinidae) I . Kontyu,47(2):126-138. Mesnil and Shima 1979. New Tribe, Genera and Species of Japanese and Oriental Tachinidae (Diptera), with Note on Synonymy. Kontyu,47(4):476-486.  ��{�l ��{�l�F�X�����Ă�������A�L��������܂��I�I �����㕠���̖т̐F�����Ă݂܂����B���������猩��ƁA�����т����Ȃ��悤�Ɍ������̂ł����A ����̂���p�x���猩��ƁA�W�F�т��͂�����ƌ����܂����i���ʐ^�j�B �Ȃ̂ŁA���k��̂P�X�V�Ԃɐi�݁A197⇨201⇨202⇨203�ւƐi�݁A Anechuromyia�ɒH�蒅���܂����I�I ��{�l�������Ă��������������ł��AAnechuromyia�ɒH�蒅���܂����I

Mesnil and Shima 1979. New Tribe, Genera and Species of Japanese and Oriental Tachinidae (Diptera), with Note on Synonymy. Kontyu,47(4):476-486.

�ɏ�����Ă��� A. nigrescens�̌`�Ԃ� ���S�Ɉ�v���܂����B ���̂��킩���Ă悩�����ł��B �����A ��L�_���̌����\���������̂P�Q�̍��ڂɏ����Ă��� �uArista thickened at least on its basal 1/2�v�̏��̈Ӗ����悭������܂���ł����B ���������������B

���t�̏�Ŋ��F���W�F�̈����ɂȂ邩�ǂ����C�����������̂ł����C�ʐ^������Ƃ��Ȃ蔒���ۂ��ʂ��Ă��܂��ˁD

arista �ɂ��Ă̋L�q�́C�u���Ȃ��Ƃ����̊1/2�������Ȃ�v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł����C����̍̏W�̂͐�[�߂��܂ŁC�قڑS���ɂ킽���đ����Ȃ��Ă��܂��D�Ȃ̂ł��ꂾ�����Ă���Ƃǂ̒��x�ő����Ƃ����̂�������Ȃ���������܂��C���̎�ނł͓r�����瑾�����ς���Ă�����̂������̂ŁC����ׂ�Ɗ��o�����߂�Ǝv���܂��D ���̎��2006�N�̓��{�̊��J�^���O�̒i�K�ł́C���L�ڂ݂̂��炵���m���Ă��Ȃ���Ƃ���Ă��āC���̌�2015�N�ɔ��\���ꂽ�lj��L�^�ł͒��쌧����N�M�k�L�n�T�~���V��蓾���Ă��܂��D �f���炵�����̂��̂�܂����ˁD�����w�Ƃ̍��Ԃɗ]�T������܂�����C�Ⴆ�͂Ȃ��Ԏ��ɕ����Ȃǂ���������Ă͂������ł��傤���D�����k������܂�����C���̌f���ł��C���ڃ��[���ł����A�����������D  > ���t�̏�Ŋ��F���W�F�̈����ɂȂ邩�ǂ����C�����������̂ł����C�ʐ^������Ƃ��Ȃ蔒���ۂ��ʂ��Ă��܂��ˁD > ���t�̏�Ŋ��F���W�F�̈����ɂȂ邩�ǂ����C�����������̂ł����C�ʐ^������Ƃ��Ȃ蔒���ۂ��ʂ��Ă��܂��ˁD�͂��A���\�����ۂ��ł��B�B�m���ɁA�A�u���F�v�Ƃ͌����Ȃ��F�ł��ˁB arista�̑����Ɋւ��邱�Ƃɂ��Ă��A�����Ă��������L��������܂��B �����A�܂��W�{�����Ă����̂ł����A1�C�ɂȂ�_���o�Ă��܂����B �_���ɂ́Areclinate orbital setae���P����Ə����Ă���̂ł����A���̌̂͂Q����悤�ȋC������̂ł��i�ʐ^�j�B ����ɂ��ẮA�ǂ��l�����炢���ł��傤���H �����̎��2006�N�̓��{�̊��J�^���O�̒i�K�ł́C���L�ڂ݂̂��炵���m���Ă��Ȃ���Ƃ���Ă��āC���̌�2015�N�ɔ��\���ꂽ�lj��L�^�ł͒��쌧����N�M�k�L�n�T�~���V��蓾���Ă��܂��D �����Ȃ̂ł����B�B���\��������ł��ˁI �����āA�N�M�k�L�n�T�~���V����������Ă���̂ł����B�B�R�u�n�T�~���V�������Ǝv���Ă��܂����B �� �f���炵�����̂��̂�܂����ˁD�����w�Ƃ̍��Ԃɗ]�T������܂�����C�Ⴆ�͂Ȃ��Ԏ��ɕ����Ȃǂ���������Ă͂������ł��傤���D ���傤�Ǎ��A�o���ڒk�b��ɓ���悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B�������� �͂Ȃ��Ԏ��֕��Ă݂悤���ȂƎv���܂����B

����͓����傫���̂��̂��͂������2�{����܂��ˁD�{�������͂҂����茈�܂��Ăق������ł����C�H�ɕψق�����C�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁD

���߂�Elfia�EPhytomyptera �Ɣ�ׂ�ƁC�����㉺�����̖т̐F�̈Ⴂ�ȊO�ɂ��C�������[���т��W�������Ȃ̂ƁC�I�X�̑O�����̊���т�2�{�炵���̂ŁC��͂�̏W�̂͂����Ƃ͈قȂ�悤�ł��D ���k��̃��h���o�G�S�̂Ō��Ă��C�I�X�̑O�����̊���т�1�{�ł��鎖�ƁCR4+5����̎h�т��傫��1�{�ł��鎖�̏��������Ƃ����C���̓�łقƂ�Ǎi����悤�ł��D �Ȃ̂ŁC�����̌����Ŗ�肪������C�����Ƃ̑���_�L�������Anechuromyia �Ƃ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D�ЂƂ����̂�Ă��Ȃ�����S�O���邩������܂���̂ŁC�lj��̂�������܂ŕۗ��ɂ���̂��悢�Ǝv���܂��D�Ȃ��Ȃ��̂�Ȃ���������܂��D �o���ڒk�b��ւ̓������������Ă���Ƃ̂��ƁC���}�������܂��I �����ɂ͓���ł��Ȃ����������ł����C���g�݂����̂��闝�R�ł�����Ǝv���܂��D �ꏏ�Ƀn�G���y���݂܂��傤�D

��{�l

�E����reclinate orbital setae��2�{�������̂ł����A�A ���A�����̕������Ă݂���A������1�{�ł����B �\�P�b�g����������܂���B ���ꂾ�ƁA�ψق̉\���������ł��傤���B > ���k��̃��h���o�G�S�̂Ō��Ă��C�I�X�̑O�����̊���т�1�{�ł��鎖�ƁCR4+5����̎h�т��傫��1�{�ł��鎖�̏��������Ƃ����C���̓�łقƂ�Ǎi����悤�ł��D �����Ȃ̂ł����B�Ȃ��Anechuromyia�̉\���͍������ł��ˁB > �o���ڒk�b��ւ̓������������Ă���Ƃ̂��ƁC���}�������܂��I �����ɂ͓���ł��Ȃ����������ł����C���g�݂����̂��闝�R�ł�����Ǝv���܂��D �ꏏ�Ƀn�G���y���݂܂��傤�D �L��������܂��I �R�N��̑�w�̕��ŖZ�����Ȃ�̂ŁA�����Ȃǂɂ͂قڎQ���ł��Ȃ��Ƃ͎v���܂����A����ăn�G���y�������Ǝv���܂��I

�����ƁC

�O��5���̎ʐ^�����킹�Ă��铊�e������ƁC������2�{�ʂ��Ă���Ǝv���̂ł����C�����������猩�ɂ����̂�������܂���ˁD ���͑���Ǝv���̂ŁC�����������撣���Ă��������D  ��{�l ��{�l���̎ʐ^���ƌ��ɂ���������ɂ��������Ǝv���܂��̂ŁA�ߏォ��B���Ă݂܂����B ���̎ʐ^�ŁArc orb s�̌��ɂڂ���Ǝʂ��Ă����сi���F�j�́A setae�ł͂Ȃ�hair�̂悤�ȋC�����܂��B ������ɂ����ʐ^����Ŗ{���ɃX�~�}�Z���B

��{�l

���݂܂���B�l�����������ł��B ���́A6���ɓ��e�����摜�́A���̉摜�����E���]���������̂Ȃ�ł��B pages�Ƃ����A�v����p���āA�摜���T���ׂ��ۂɁA�ԈႦ�āA���E���]�{�^�����N���b�N���Ă��܂��܂����B �u�܂��A�������B�v�Ǝv���āA���̂܂ܒ������ɓ��e���܂����B �Ȃ̂ŁA��{�l���Ԗ��Ŏ����Ă����������̂́A���ۂ́A�����E����rc orb s�ł��B �����āA���̉摜�́A9����0��4���ɓ��e������ł��B �����������Ă��܂��A�{���ɐ\�������܂���B ����������rc orb s�Ɋւ��ẮA9����0��12���ɓ��e�����摜�ŁA �\�P�b�g���Ȃ��̂ŁA�P�{�̂悤�Ɏv���܂��B

�Ȃ�قNjC�Â��܂���ł����D

�{���͂��̂܂܂̌������ǂ��Ǝv���܂��D ���ǖя��Ƃ��Ă�Anechuromyia �ŗ������������ł��ˁD ���ꂩ��V�[�Y�����n�܂�̂Ŋy����ł����܂��傤�D

> �Ȃ�قNjC�Â��܂���ł���.�{���͂��̂܂܂̌������ǂ��Ǝv���܂��D

�����ł��ˁB�����������Ă��܂��A�\�������܂���ł����B ���ꂩ�� �ʐ^�𓊍e����ۂ́A�C�����܂��B > ���ǖя��Ƃ��Ă�Anechuromyia�ŗ������������ł��ˁD ������A�F�X�����Ă��������A�L��������܂��B ���̘_���ɏ�����Ă�������ƈ�v����̂ŁAA. nigrescens�ł悳�����ł��ˁB > ���ꂩ��V�[�Y�����n�܂�̂Ŋy����ł����܂��傤�D �ŋ߁A�L�����ނ̃n�G���ǂ�ǂ��юn�߂Ă���悤�Ȃ̂ŁA ���ꂩ�炪�Ƃ��Ă��y���݂ł��I

�͂��߂܂��āB

�́A���ꌧ�̔�ǎR�n�̐����i��Îs���쒆�����j�ŃR�u�n�T�~���V�̐��Ԃ��������Ă����͖�Ɛ\���܂��B �R�u�n�T�~���V�̊��ɂ��ẮAAnechuromyia nigrescens�̃^�C�u�W�{���̏W���ꂽ�{����b���āA�������炻�̑��݂�m���Ă��܂������A���������̌̐��̃R�u�n�T�~���V�����Ă����̂Ɍ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA���ɂ͕��z���Ă��Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂����B https://doi.org/10.1007/BF02765245 �����R�u�n�T�~���V���痣��đ����̔N�����o�߂��Ă��܂����A������A�O�d���k���ŃR�u�n�T�~���V���ώ@���悤�Ƃ��Ă�����A�Y�����Ă��Ȃ����X���������̂ł��������Ǝv������i���͛z�����͂��߂鎞���Ȃ̂ŁA����ƈꏏ�ɂ��Ȃ����X�������邱�Ƃ͓���j�A�����̒��ɏ����ȃn�G�̈�匂������܂����B������̏W���āA���͉H����҂��Ă���Ƃ���ł����A�����炭Anechuromyia nigrescens���낤�Ɨ\�z���Ă��܂��B ���̌f���̏������݂�����ƁA���䌧�⎠�ꌧ�Ō������Ă���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂������A��͂蒿�������̂Ȃ̂ł��傤���H �����Ɠ���ł�����A�n���́w�Ђ炭��x�ɕ��悤���Ǝv���Ă��܂��B ����܂łɌ��\����Ă���L�^�ȂǁA����������������Ɗ������ł��B ��낵�����肢�������܂��B

�͖�l�CFKONCHU�ȗ����̂����[�������������Ă���܂�.

�o���ڒk�b��@�֎��́u�͂Ȃ��ԁv�ɉ��L�̕��ڂ��Ă��܂��D �E���c�V��. 2021. Anechuromyia nigrescens (�o����, ���h���o�G��) �䌧�ɂč̏W. �͂Ȃ���, (52): 72-73. �E��{ ����. 2022. Anechuromyia nigrescens (�o���ځC���h���o�G��) �����ꌧ�ō̏W. �͂Ȃ���, (53): 11-12. �E��{ ����. 2023. Anechuromyia nigrescens (�o���ځC���h���o�G��) �����ō̏W. �͂Ȃ���, (55): 19. ���̑��C���L�̕ɋL�^������܂��D �E���m ��. 1990. �X���ƏH�c���̃��h���o�G(��2��). �X�������w�, 27: 41-47. �EShima, H. 2015. New Host Records of Japanese Tachinidae (Diptera). Makunagi / Acta Dipterologica, (26): 9-19. ���e�ɂ��Ă͉��L�܂Ń��[�����ĉ������D syrphidae.jp AT gmail.com �m���͖�l�̓����̃n���h���l�[����Ohrwurm����ł������ˁH ���݂́C�P���Z�C�c�����o���ڒk�b��̉�ƂȂ�C���X�Ɠ��{�̑o���ڂ̉𖾂Ɏ��g��ł���܂��D

�@�͖쏟�s�@�l

�͂��߂܂��āD �������g�͊��ɒ��ڂ����̏W�����Ă��Ȃ��̂ł����C���ʂ��̗ǂ����Ńn�G��ǂ������Ă������ł́CAnechuromyia �͒������ł��D �Ȃ��C���k��S�̂ł́CForficulidae �N�M�k�L�n�T�~���V�ȂɊ��郄�h���o�G�Ȃ̑��Ƃ��āCTriarthria ��COcytata (���{���L�^)���L�^����Ă��܂��D �����ł܂��m���Ă��Ȃ��m���̉\�������҂ł���Ǝv���܂��̂ŁC�H�������ۂɂ��Q�l�ɂȂ����Ă��������D

�s�т��܁A�����̃R�����g���肪�Ƃ��������܂����B

�{���ɑ�ς��v���Ԃ�ł��BOhrwurm�ł��i�ł����j�B 2004�N�ɐΊ_������O�d���Ɉٓ����Ă���A�����Ɠ����ꏊ�ɋΖ����A5�N�O�ɒ�N���}���A���̏t�ɍČٗp���I���Ċ��S�ސE���܂����B ���ꂩ��͍ݖ�̌����҂Ƃ��āA�����J�����V�ށA���Ƀz�V�J�����V�Ȃƃ}�_���i�K�����V�Ȃ𒆐S�ɁA���ފw�Ɏ������ڂ��Ċ�������\��ł��B�J�����V�̏ꍇ���A����܂Ŏg���Ă����w�������₵��������A���݂͖��炩�ɂȂ��Ă��Ă����O���m��ł��Ȃ������肷��킪�ӊO�ɑ����̂ŁA���������������Ă������Ǝv���Ă��܂��B �������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B �w�͂Ȃ��ԁx�͂�����̎s���̉���Ɍ����Ă����������Ǝv���Ă��܂����A�w�X�������w��x�͉���U����Ă���悤�ł����A"Makunagi" �̑o���w������݂��悭�킩��Ȃ��̂ŁA���荢��̂悤�ȋC�����܂��B ���搶�ɘA������ꂽ��ǂ��̂ł����B �P���Z�C����͈ȑO����u�n�`�A�n�G�A�J�����V�v�Ə����Ă����܂������A�n�G�ɏW������Ă���Ƃ������Ƃł����I

��{���܁A�͂��߂܂��āB

Anechuromyia�ȊO�ɂ��n�T�~���V�Ɋ��郄�h���o�G������Ƃ����̂͒m��܂���ł����B Anechuromyia nigrescens�̋L�ژ_���͊��ɓ��肵�Ă���܂��̂ŁA匂����܂��H�����Ă��ꂽ��A�m�F���悤�Ǝv���Ă��܂��B ���̘_���̋L�q��ǂތ���A�_�ސ쌧�R�k���̊F����̒J�i�̏W�҂̎{����ɂ��ē��������������Ƃ�����܂��j�ɂ�Anechuromyia nigrescens�������悤�Ɋ������܂��B ��̎s�т���̃R�����g�ŁA��{����̕�2�҂̂��Љ����܂����B �����A�ʍ�PDF������������悤�ł�����A���L�̃A�h���X�܂ł����肢��������Ɗ������ł��B bxu01326 �A�b�g�}�[�N nifty.com ��낵�����肢�\���グ�܂��B

�݂Ȃ���

�̏W���Ă��甼�����o�߂��܂������A�܂��H�����܂���̂ŁA��������ł��܂����̂����m��܂���B ���Ƃ���Α�ώc�O�ł����A�݂Ȃ��܂��肪�Ƃ��������܂����B

�͖� �l�D

�c�O�ł����ˁD �܂����킵�Ă݂ĉ������D |

- Joyful Note -

- Antispam Version -