|

JIGMS様.

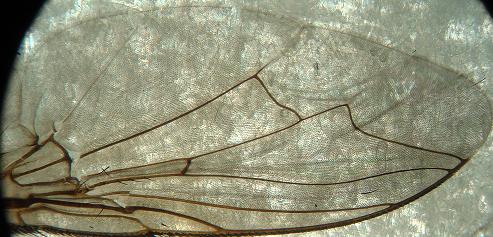

私が見てるだけでも,翅脈に限らず,剛毛等の左右差がある個体が結構あります.その為,検索表でどちらに行くべきか迷子になったり,結論が出なかったりします. これは,双翅目が他の昆虫と異なり,外見を元にした直観的な同定が困難なため,体の細かい構造を調べることが普通に行われるため左右差などが目立つのだと思います. 恐らく,他の昆虫でも細かく調べていくと異常がある個体が結構出ると思います. 今回のケースについては,一般的な双翅目の翅脈の形成の流れからみると,該当する翅脈が思い浮かばないので,JIGMSさんの御指摘通り翅脈の異常分岐ではないかと思われます.無理やり理由をこじつけると,クサカゲロウなどに見られるMA脈の一部が何らかの理由で現れてしまったのかもしれません.

市毛様

早速の御回答ありがとうございます。 このような事が結構あるのですね。 翅脈の分岐も形成の流れから見てみるのも面白いですね。 JIGMS@今週はインセクトフェアに行ってきます |

|

KT様.

写真のハエはハナアブ科ではなく,ヤドリバエ科のTachina属の1種です. たぶん,T. luteola コガネオオハリバエと思われます.

市毛様、早速のご回答ありがとうございます。

なにぶんハエ、アブの仲間は全くの素人ですのでいろいろとご教示いただけるとありがたいです。 今後ともよろしくお願いいたします。 |

またまた,質問させていただきます。素人です。 またまた,質問させていただきます。素人です。今回はニクバエ科のハエです。腹部背面の市松模様からニクバエ科までの特定はできました。ここから先の特定はやはり生殖器を見るしかないのでしょうか? 判別しづらい画像かもしれませんが、分かる限りのご意見よろしくお願い致します。

素人様.

ニクバエ科については,♀で種の同定が出来るのは専門的にニクバエ類研究していた数名だけと伺っています. どのように調べていくかについては,国立情報学研究所の論文ナビゲータ [サイニィ]で,加納六郎(1954)日本産ニクバエ類普通種の検索 を読んでみてください.http://ci.nii.ac.jp/ 各部の名称や,絵解きでのニクバエ科の普通種の検索例が載っています. 双翅目を含めた昆虫全般でも,雌雄どちらかだけでしか種名が確定できない種類が色々とあるようです. 特に,双翅目は雌雄どちらかでしか種名を確定できないケースが多いと思います. 余談ですが,私も30年ほど前には昆虫の生態写真家を目指す若者でした.東京の本屋まで出かけて,地方では入手できない色々な図鑑も多数買い込みましたが,生態写真だけからでは絵合わせで種名が確定できないことから,撮影した虫を標本にするようになったのが収集の始まりです. 標本収集が始まってからも,比較する近似種がないと文面を読みこなせないことから,いつの間にか写真よりも収集に方向転換してしまい,今に至っています. 今のように,デジカメ+ネット社会だったら,このような分野にのめり込んでいなかったと思います. 数年前に長男に部屋を譲る時,思い切って昔のリバーサルフィルムを殆ど廃棄しましたが,「家が建つくらいお金をつぎ込んだな」としみじみ思いました(^_^;)

茨城@市毛 様

ご回答ありがとうございます。また、とても参考になる論文まで紹介していただき、誠にありがとうございます。 標本収集に至る経緯も興味深いものでした。これからもよろしくお願いいたします。 |

|

素人様.

これまで何度となく,この掲示板では双翅目の同定について討論されていますが,基本的には詳細な全体像が分からないと,種まで特定することは出来ません. 他の昆虫と異なり,体表面の剛毛の本数や微毛の有無,向き,長さの比率等の情報が必要となります.場合によっては,交尾器の内部形状まで見ないと判断できないケースもあります. 今回の画像のハエは,クロバエ科やニクバエ科,ヤドリバエ科等の仲間と思われます.  茨城@市毛 様 茨城@市毛 様早速のご返答ありがとうございます.全体像を撮影し,投稿したかったのですが,保存状態が非常に悪かったため黒く変色してしまいました. 一応,参考までに画像を載せたいと思います.因みに,体長は6mm度でした. 無理なご質問で大変申し訳ありませんでした.

体のぼんやりした画像から推定できることは、このハエがクロバエ科の1種であろう、ということでしょう。それ以上の同定はこの画像だけに基づくと、クロバエ科の専門家であれば別でしょうが、まず不可能かと思います。

Anonymomyia 様

ご回答ありがとうございます。私の技術不足のためきれいな画像が撮れていないにもかかわらず、ご回答していただき、感謝いたします。 私もいろいろな図鑑を見てニクバエ科ではないかと考えていました。 ところで、別の質問になるのですが、素人でも上手にきれいな画像を撮影する何か良い方法はないでしょうか。よろしければご教授よろしくお願いいたします。

私は標本写真には全く精通していません。これまで本掲示板に投稿した写真は今は古い機種のオークションにもあまり出てこない機能の大変低いニコンのCOOLPIX 990というデジカメで撮影したものです。数ミリ以下のものは、このカメラのレンズ部に双眼実体顕微鏡の10倍の接眼レンズを逆付けして(間にアダプターをつけて)撮影してきました。こんなことを書くと、なんてお粗末な機種で撮影しているものか、と皆さんから呆れかえられるかと思います。

こんな機種ではなくても、今は様々なデジカメが販売されているでしょうから、それらのマクロ機能を使えば確実に良い写真が撮れると思います。照明もLEDのさまざまな懐中電灯で十分でしょう。 なお、「福岡市の蝶」というサイトの画像掲示板には昆虫の撮影についていろいろと投稿がありますし、サイトの管理人の福田さんにお尋ねになれば、適当な示唆が得られることと思います。

素人様.

ネット上には色々な高倍率でのマクロ撮影について書かれているページがたくさんありますので,試行錯誤してみてください. デジカメの種類や持っている設備によって色々とあります. 高倍率クローズアップレンズを付ける方法 http://www.camecame.com/camera/a1/macro/ 顕微鏡+コンパクトデジカメで簡易的に撮る方法 http://www1.cncm.ne.jp/~itoyama/dejikame.html 一眼レフでリバースアダプタを使う方法 その他,探せば色々な方法があります.

Anonymomyia 様,茨城@市毛 様

多くの情報を書いていただき、ありがとうございます。 いろいろと試行錯誤してみたいと思います。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -