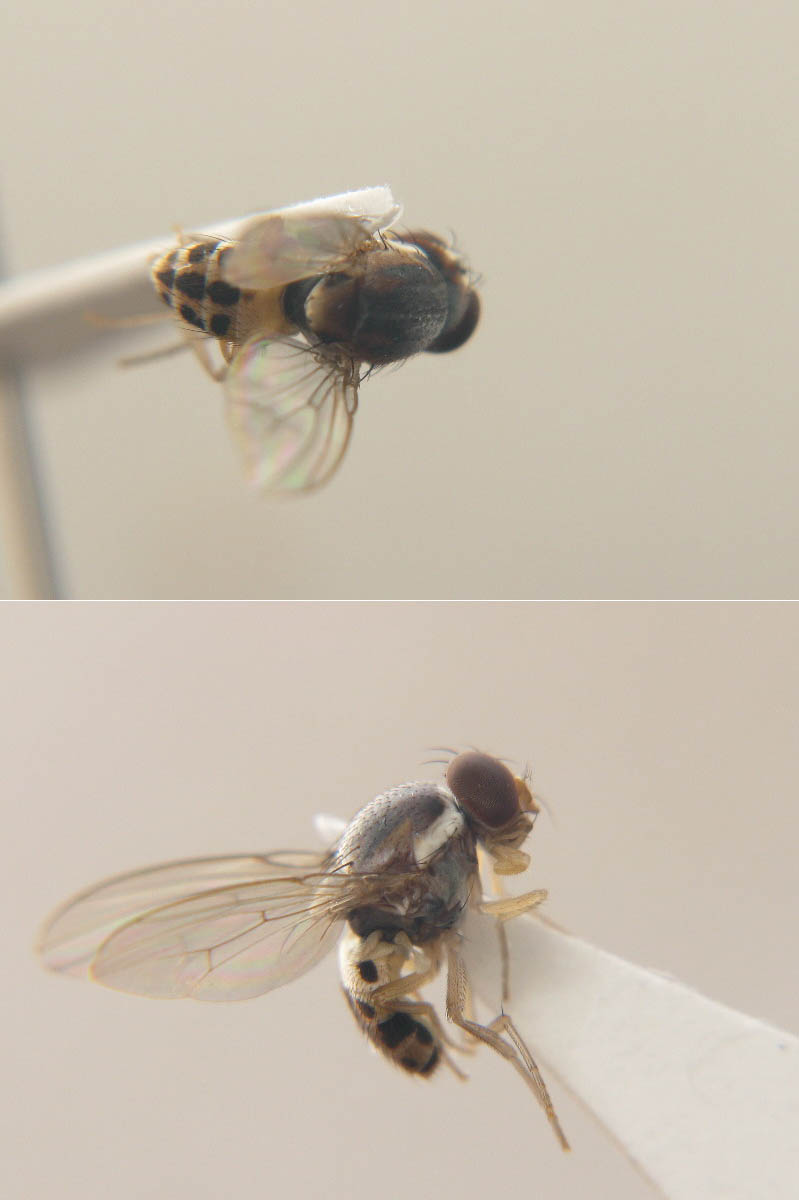

立体裁断したマスクをしているような面白い顔をしています。体長が約11.5mm程度の大型のハエです。 立体裁断したマスクをしているような面白い顔をしています。体長が約11.5mm程度の大型のハエです。2010年4月6日に八王子市で撮影しました。 もし、写真から名前がわかるようであればご教示いただけないでしょうか。科、属レベルでも結構ですのでよろしくお願いいたします。

tosaka様.

ヤドリバエ科のGonia属の一種です.

市毛様

ご回答いただきありがとうございました。 |

|

旧サイトfurumusi.aez.jpのみんなで作るWeb図鑑の方が荒らされてしまっていました。

3月中ごろからまたそのCGIに対して異常アクセスが起こり始め、ようやく4月になって元に戻ったと思ったら、見事に編集制限をかけていないところを見つけ出してやってくれました。(どうやら編集制限をかけているところにも、ものすごくアクセスしていた様です。) なんとかこちらも新サイトに移植したいのですが、こちらは結構時間がかかりそうです。(リンクの付け替えだけでも膨大な数がありますので・・・) とりあえず、荒らされたページは早急に削除して編集制限をかけたいと思います。 |

|

「みんなで作る双翅目図鑑」のマドギワアブ(マドアブ)の項ですが・・・

http://furumusi.aez.jp/wiki.cgi?%a5%de%a5%c9%a5%a2%a5%d6%b2%ca 色々調べているうちに気づいたんですが、3のParasarcophagaってなんだかニクバエみたいだなと思ったら、旧ミセラニクバエ(現在のキヒゲミセラ)そのものの学名です。確認すると、上の2種もセンチニクバエ、オガサワラニクバエの学名です。 この図鑑のデータのミスかと思ったら、下の九大目録から間違っていました(769ページ)。どうしてこんなことになったのでしょう? 「みんなで作る双翅目図鑑」のほうは、後で直しておきます。

「みんなで作る双翅目図鑑」直そうと思ったら、アクセスできなくなっていました。修正は来月になりそうです。

後で思ったんですが、埼玉県昆虫誌あたりに何か書いてありそうな気もします。手元にこの本がないので確認できません。 |

|

お世話になります。

数年前から、はなあぶ誌上で兵庫県の双翅目について順次まとめているところですが、収集した文献の中に、名和昆虫研究所の月刊誌、「昆虫世界」の1934年分に、竹中眞一という方が「須磨産双翅目昆虫目録」という報告を5編にわたって発表されたものがあります。 須磨は兵庫県神戸市須磨のようですが、竹中眞一氏についてはこちらで他の情報を得ることができませんでした。 貴重な記録もいくつかあるのですが、古い文献の上に標本の所在が不明なので、残念ながらそのまま引用することができないものもあります。 そこで質問なのですが、どなたかこの竹中氏についてご存知ではありませんでしょうか。 よろしくお願いします。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -