|

初心者様.

たぶん,ヒゲナガヤチバエではないかと思われます. 類似の画像を検索してみてください.

茨城@市毛様

ありがとうございます。 検索で確認したところ、おそらく間違いないと思われます。 湿地や田んぼ等に生息という所もあっていました。 (周辺は田んぼでした) 今後もお願いすることがあるかもしれませんが、 よろしくお願い致します。 |

|

田中川さん、こんにちは。

このハナアブは、ハラアカハラナガハナアブ:Chalcosyrphus (Xylotomima) frontalis (Shiraki et Edashige, 1953)のメスです。 ハラナガハナアブ属の中では比較的ポピュラーな種で、各種の花に来ています。出現期間も春から夏までと長いので、フィールドで出会う機会も多いんでしょうね。

pakenyaさん,ありがとうございます。

比較的ポピュラーな種だったのですね。登山者以外はめったに行けない場所だったので,てっきり珍品だと思い込んでいました。私にとっては初めての出会いでした。もっといろんな環境へも出かけてみようかと思います。 |

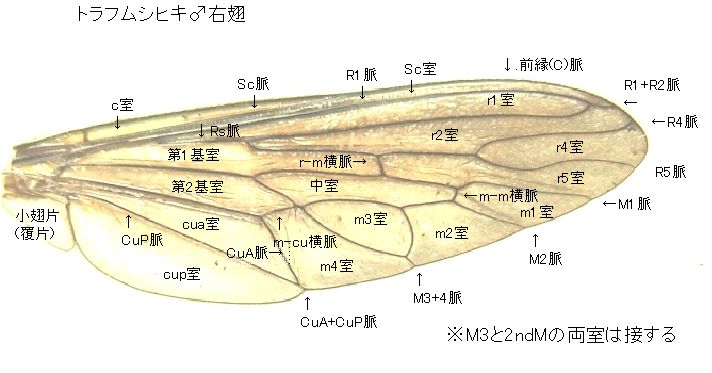

新訂原色昆虫大図鑑第3巻でムシヒキアブ亜科のトラフムシヒキを調べました。同書では,「R4脈はR2+3脈とは独立に翅縁に達するために亜縁室は2室」がムシヒキアブ亜科の特徴と出ています。また,トラフムシヒキの「M3と2ndMの両室は接する」と解説されています。 新訂原色昆虫大図鑑第3巻でムシヒキアブ亜科のトラフムシヒキを調べました。同書では,「R4脈はR2+3脈とは独立に翅縁に達するために亜縁室は2室」がムシヒキアブ亜科の特徴と出ています。また,トラフムシヒキの「M3と2ndMの両室は接する」と解説されています。トラフムシヒキの翅脈図を試作してみましたが,R2+3脈や2ndMはどこにあるのでしょうか? また,M3はm3と小文字を使うべきなのではと思いますが,いかがでしょうか?

田中川様.

ムシヒキアブの翅脈については,下記のURLを参考にしてみてください. http://www.geller-grimm.de/morph/morph06.htm

茨城@市毛様,ありがとうございます。

すごく詳しく紹介しているサイトがあるんですね, R2+3脈の所在は分りましたが,Cu偽脈などの解釈が図鑑と異なっていて,私の疑問が半分解決できませんでした。2ndMって,どこにあるんですか? 件の図鑑に「本書旧版段階では伝統的命名にもとづいて記載されており,改定分についても著者によって記述が異なり,両命名法が混在しているので,混同しないように注意されたい。」と書かれてあることに今気付きました。 最新の解釈に基づいた科別,属別の翅脈図が欲しいものです。

田中川様.

改めて新訂版と旧版の解説を調べて見たところ,新訂版のムシヒキアブ科の各種の解説は旧版の久松定成氏のオリジナルをそのまま掲載していることが分かりました.田中川さんの疑問を解決するには久松氏がどのような論文を元に翅脈を見ていたかが鍵となります. ムシヒキアブに近縁のツルギアブ科の古い文献ですと,田中川さんの書かれた図で,中室となっているのが1.M2, m2室が2.M2, m3室がM3となり,各翅脈については全て小文字となっている文献もあります. 双翅目に限らず,各部名称というのは時代や研究者によって色々と変わってしまうので,かなり古い文献でも眼を通しておかないと,論文を正しく解釈出来ないことがあるのでやっかいです;^_^) また,翅脈と翅室の大文字・小文字の件については,1980年頃逆転したばかりなので,やむおえない混乱だと思っています.

茨城@市毛様,丁寧に調べていただいて,ありがとうございます。

2ndMもようよう読めてきました。 翅脈に関する解説文にはまだまだ悪戦苦闘しそうです。 |

5月中旬、ベッコウバチ(クモバチ)科のヒメベッコウ(Auplopus carbonarius)が作ったと思われる泥巣を発掘しました。 5月中旬、ベッコウバチ(クモバチ)科のヒメベッコウ(Auplopus carbonarius)が作ったと思われる泥巣を発掘しました。(里山の参道に立つお地蔵さんの背中@山形県飯豊町) 育房から採集した6個の繭を個別に飼育してみたところ、寄生されていたようで6月下旬になってツリアブが2匹羽化して着ました。 この組写真は繭#1から羽化した個体です。 羽化直後(左)は翅の黒色が薄いようです。 数日間容器内で飼育して成熟を待ってみたら翅が擦り切れてしまいました。

どなたか、ツリアブにお詳しい方のレスが期待されますが、一見したところ翅斑はコウヤツリアブに類似してはいないでしょうか。未熟個体のために翅の基部の暗色部の黒化がすすにでいないためか、その部分に基本的には生じる斑紋がより淡色のバックに浮き出して、結果的にホシツリアブのような斑紋にも見えますが。

アノニモミイアさん、どうもありがとうございます。 アノニモミイアさん、どうもありがとうございます。ツリアブもparasitoidですよね。 寄主の蜂に繭を作らせてから殺す(捕食する)ところが策士です。 うーむ、コウヤツリアブなのかな? 擦り切れた状態でお恥ずかしいのですが、個体#1の成熟した翅の写真も一応載せておきます。

しぐま様

コウヤツリアブとホシツリアブについては、「はなあぶ」誌上にツリアブ屋のKさんが書いているように、非常に難しい問題が含まれており、簡単ではありません。もしかしたら写真では同定が困難なのかもしれませんが、Kさんに連絡しておきますので、もしかしたら、書き込んでもらえるかも知れません。 ケンセイ

ケンセイさんよりご指名いただきましたので出て参りました。ツリアブ屋のK@前橋市です。

写真の個体はいずれもホシツリアブだと思います。 参考になる論文に次のものがあります。 Liu, Nagatomi & Evenhuis 1995 Genitalia of the Japanese Species of Anthrax and Brachyanax (Diptera, Bombyliidae) Zoological Science 12(5):633-647. この論文はネット上にPDF等が公開されていますので、ごらんになってみて下さい。 http://www.bioone.org/doi/abs/10.2108/zsj.12.633

ツリアブ屋のK様

連休前の貴重なお時間を割いて回答頂きましてありがとうございます。 やはりホシツリアブでしたか。 論文PDFが無料で入手できるのも助かります。 虫の解剖用語が(英語だろうと日本語だろうと)私にはちんぷんかんぷんなので、図や写真を眺めただけですけど。今後の資料として保存しておきました。 ケンセイ様もこの度はお世話になりました。 普通種のFAQでおそらくやっかいな質問だったと思いますが、皆様に大層親切に対応してもらって感謝致します。 |

|

ハエ男様、アノニモミイア様

お礼が遅くなりましてすいません。 No.6387の投稿(おんぶしているマルボシヒラタヤドリバエ)にレス頂きましてありがとうございました。 スパム投稿とはじかれたのですが、しばらくここをチェックしていませんでした。 投稿が復活していることに今頃気づいた次第です。 スパマー対策の巻き添えでプロバイダ規制されたのかと思ってました。 NGワードについては今後気をつけるようにします。 スパム対策は大変ですよね。 |

- Joyful Note -

- Antispam Version -